"साल में कभी-कभी ही ऐसा दिन आता है."

स्वप्नाली दत्तात्रेय जाधव 31 दिसंबर, 2022 की शाम का ज़िक्र करती हैं. सिनेमाहालों में मराठी फ़िल्म वेड लगी हुई थी, जो कुछ जाने-पहचाने चेहरों वाली एक रोमांटिक फ़िल्म थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाई थी. हालांकि, घरेलू कामगार स्वप्नाली के लिए यह उनकी छुट्टी का दिन था, और उन्होंने यह फ़िल्म देखने के लिए चुनी थी. उन्हें बड़ी मुश्किल से ही छुट्टियां मिल पाती हैं, इसलिए ख़ुद के लिए ऐसे पल जुगाड़ पाना दुर्लभ होता है.

स्वप्नाली (23 वर्ष) उस दिन को याद करते हुए कहती हैं, "नए साल का मौक़ा था न, इसलिए हम फ़ुर्सत में थे. हमने उस दिन खाना भी बाहर ही खाया था, गोरेगांव के किसी रेस्टोरेंट में.”

साल के बाक़ी दिन, स्वप्नीला के लिए हाड़तोड़ मेहनत वाले होते हैं. वह मुंबई के छह घरों में खाना बनाने, बर्तन साफ़ करने, कपड़े धोने जैसे सारे काम करती हैं, जिसमें उनके दिन के ज़्यादातर घंटे निकल जाते हैं. हालांकि, एक घर से दूसरे घर पहुंचने की भागदौड़ के बीच जो 10-15 मिनट मिलते हैं उन्हें वह अपने फ़ोन पर मराठे गाने सुनते हुए बिताती हैं. वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, "इन्हें सुनकर थोड़ा टाइमपास हो जाता है."

स्वप्नाली जाधव मुंबई में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती हैं. एक घर से दूसरे घर पहुंचने की भागदौड़ के बीच वह अपने फ़ोन पर मराठे गाने सुनती हैं

नीलम देवी से भी बात करके यह समझ आता है कि फ़ोन का होना थोड़ी राहत ज़रूर दे देता है. क़रीब 25 वर्ष की नीलम का कहना है, "जब भी मुझे वक़्त मिलता है, मैं मोबाइल पर भोजपुरी और हिंदी फ़िल्में देखती हूं." वह एक प्रवासी खेतिहर मज़दूर हैं, और बिहार के अपने गांव मोहम्मदपुर बलिया से 150 किलोमीटर दूर मोकामा टाल क्षेत्र में फ़सल कटाई का काम करने आई हैं.

वह 15 अन्य महिला मज़दूरों के साथ यहां आई हैं, जो खेतों से दलहन की कटाई करके उनके गट्ठर बनाएंगी और उन्हें भंडारण क्षेत्र तक ले जाएंगी. हर 12 गट्ठर की कटाई और ढुलाई के बदले उन्हें कमाई के रूप में दलहन का एक गट्ठर मिलता है. उनके भोजन में दाल सबसे महंगा खाद्यान्न होता है, और जैसा कि सुहागिनी सोरेन बताती है, "हम इसे साल भर खाते हैं और इसे अपने क़रीबी रिश्तेदारों को भी देते हैं." वह बताती हैं कि एक महीने की मज़दूरी के रूप में उन्हें लगभग एक क्विटंल दाल मिल जाती है.

इन मेहनतकश औरतों के पतियों को काम की तलाश में अपने गांवों से और भी दूर जाना पड़ता है, और उनके बच्चों की देखरेख गांव में आसपास के लोग करते हैं; बहुत छोटे या नवजात बच्चे ही इनके साथ यात्रा करते हैं.

बात करते समय नीलम धान के खुरदुरे डंठल को रस्सी की तरह घुमाती हैं, और पारी को बताती हैं कि घर से दूर रहने पर वह अपने फ़ोन पर फ़िल्म नहीं देख पाती हैं, क्योंकि “उसे चार्ज करने के लिए यहां बिजली नहीं है.” ऑक्सफ़ैम इंडिया द्वारा प्रकाशित डिजिटल डिवाइड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार, ग्रामीण भारत की महिलाओं के लिए फ़ोन एक दुर्लभ चीज़ है. क़रीब 61 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में केवल 31 प्रतिशत महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन है. नीलम भी इन चंद महिलाओं में से एक हैं.

हालांकि, नीलम ने मोबाइल चार्ज करने का एक रास्ता खोज लिया है: चूंकि अधिकांश ट्रैक्टर इन कामगारों की अस्थायी झोपड़ियों के नज़दीक ही खड़े रहते हैं, उनके मुताबिक़ “ज़रूरी फ़ोन करने के लिए हम ट्रैक्टर पर अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, और फिर उसे रख देते हैं. अगर बिजली सही से आती होती, तो हम निश्चित तौर पर फ़िल्में देखते.”

बाएं: नीलम देवी को खाली समय में फ़ोन पर फ़िल्में देखना पसंद है. दाएं: बिहार के मोकामा टाल क्षेत्र में दलहन की कटाई के बाद आराम करतीं प्रवासी महिला मज़दूर

यहां मोकामा टाल में महिलाएं सुबह 6 बजे से काम कर रही हैं. आख़िरकार, दोपहर की धूप तेज़ होने पर काम बंद करती हैं. फिर अपने-अपने घरों के लिए ट्यूबवेल से पानी लाती हैं. इसके बाद, जैसा कि अनीता बताती हैं, “हर इंसान को अपने लिए थोड़ा वक़्त निकाल लेना चाहिए.”

झारखंड के गिरिडीह ज़िले के नारायणपुर गांव की एक संताल आदिवासी कहती है, "मैं दोपहर में सो जाती हूं, क्योंकि बहुत गर्मी रहती है और उस समय हम काम नहीं कर सकते." यह खेतिहर मज़दूर झारखंड से बिहार के मोकामा टाल में दलहन और अन्य फ़सलों की कटाई के लिए मार्च महीने में आई थीं.

एक खेत में, जिसकी आधी फ़सल काटी जा चुकी है, क़रीब एक दर्जन थकी-हारी महिलाएं पैर फैलाए बैठी हुई हैं. शाम धीरे-धीरे ढल रही है.

थकान के बावजूद इन महिला मज़दूरों के हाथ खाली नहीं हैं. वे दालों को अलग करने तथा साफ़ करने या अगले दिन फ़सलों के गट्ठर की ढुलाई के लिए पुआल से रस्सी बनाने में व्यस्त हैं. उनका ठिकाना पास में ही है जिसमें छत के नाम पर तिरपाल डली हुई है, और दलहन के सूखे पुआल से तीन फुट की दीवार खड़ी कर दी गई है. इनके मिट्टी के चूल्हों में जल्द ही आग डाली जाएगी और रात का खाना बनना शुरू हो जाएगा. बाक़ी की उनकी बातें अब कल की जाएंगी.

एनएसओ के साल 2019 के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय महिलाएं घरेलू कामकाज और अपने परिवार की देखभाल में हर दिन औसतन 280 मिनट की अवैतनिक सेवाएं देती हैं, इसकी तुलना में पुरुष केवल 36 मिनट बिताते हैं.

अनीता मरांडी (बाएं) और सुहागिनी सोरेन (दाएं) बिहार के मोकामा टाल क्षेत्र में प्रवासी मज़दूर के रूप में काम करती हैं. वे एक महीने तक दलहन की कटाई करती हैं, और इस दौरान एक क्विंटल दाल की कमाई कर लेती हैं

बाएं: ये मज़दूर तिरपाल और पुआल से बने अपने अस्थायी घरों के बाहर, मिट्टी के चूल्हों पर खाना पकाती हैं. दाएं: मोकामा टाल में बनी इस तरह की झोपड़ियां

*****

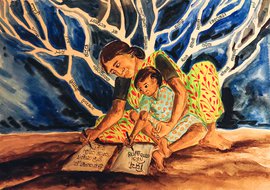

संताल आदिवासी लड़कियों, आरती सोरेन और मंगली मुर्मू को एक साथ यूं ही समय बिताना काफ़ी पसंद है. क़रीब 15 साल की दोनों चचेरी बहनें, पश्चिम बंगाल के पारुलडांगा गांव के भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संतान हैं. दोनों बहनें एक पेड़ के नीचे बैठी हैं और पास में ही उनके मवेशी चर रहे हैं. आरती कहती हैं, "मुझे यहां आना और पक्षियों को देखना अच्छा लगता है. कभी-कभी हम फल तोड़कर साथ में खाते हैं."

वह आगे बताती है, “इस समय [कटाई का सीज़न] हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मवेशी ठूंठ भी खा लेते हैं. इससे, हमें किसी पेड़ के नीचे या शेड में आराम से बैठने का समय मिल जाता है.”

पारी उनसे रविवार के दिन मिला था, जब उनकी मांएं बीरभूम ज़िले में ही, एक पड़ोस के गांव में एक रिश्तेदार के यहां गई हुई थीं. “मेरी मां ही अक्सर मवेशियों को चराने के लिए ले जाती हैं, लेकिन रविवार को उन्हें मैं चराने ले जाती हूं. मुझे यहां आना और मंगली के साथ कुछ समय बिताना अच्छा लगता है." आरती ने अपनी चचेरी बहन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, "वह मेरी दोस्त भी है."

मंगली के लिए, मवेशियों को चराना रोज़मर्रा का काम है. उसने पांचवीं तक की पढ़ाई की है और फिर उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसके माता-पिता आगे की पढ़ाई का ख़र्च नहीं उठा सकते थे. वह कहती है, “जब लॉकडाउन आ गया, तो उनके लिए मुझे स्कूल भेजना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया.” मवेशी चराने के अलावा मंगली घर का खाना भी बनाती है. मवेशियों को चराने का उसका काम काफ़ी अहम है, क्योंकि इस शुष्क पठारी क्षेत्र में पशुपालन ही स्थिर आय का एकमात्र स्रोत है.

आरती सोरेन और मंगली मुर्मू चचेरी बहनें हैं, और उन्हें एक साथ समय बिताना पसंद है

ऑक्सफ़ैम इंडिया द्वारा प्रकाशित डिजिटल डिवाइड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार, ग्रामीण भारत के 61 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में, केवल 31 प्रतिशत महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन है

आरती कहती हैं, “हमारे माता-पिता के पास फ़ीचर फ़ोन हैं. जब हम साथ होते हैं, तो इन चीज़ों [ख़ुद का फ़ोन होने] के बारे में बात करते हैं.” डिजिटल डिवाइड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 कहती है कि भारत में क़रीब 40 प्रतिशत मोबाइल उपयोगकर्ताओं के पास स्मार्टफ़ोन नहीं हैं, और साथ ही इससे उन्हें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता.

फ़ुर्सत के पलों के बारे में पूछे जाने पर, बातचीत में अक्सर मोबाइल फ़ोन का ज़िक्र आ जाता है. इसके अलावा, कभी-कभी काम से जुड़ी बातचीत में भी फ़ोन का ज़िक्र आता है. खेतिहर मज़दूर सुनीता पटेल नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहती हैं, “जब हम अपनी सब्ज़ियां बेचने क़स्बों में जाते हैं और ख़रीदने के लिए आवाज़ लगाते हैं, तो फ़ोन में लगी हुईं शहरी महिलाएं जवाब देने की ज़हमत भी नहीं उठातीं. इससे हमें बहुत बुरा लगता है और ग़ुस्सा भी आता है.”

सुनीता, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िले के राका गांव में, धान के खेत में दोपहर के भोजन के बाद साथी महिला मज़दूरों के एक समूह के साथ आराम कर रही हैं. उनमें से कुछ औरतें बैठी हुई थीं और कुछ औरतें आंखें बंद करके लेटी हुई थीं.

दुगड़ी बाई नेताम कहती हैं, “हम साल भर खेतों में काम करते हैं. हमें थोड़ी भी फ़ुर्सत नहीं मिलती.” दुगड़ी एक बुज़ुर्ग आदिवासी महिला हैं और उन्हें विधवा पेंशन मिलती है, लेकिन फिर भी उन्हें दिहाड़ी का काम करना पड़ता है. वह आगे कहती हैं, “अभी हम धान के खेत से खरपतवार निकाल रहे हैं; हम साल भर बस काम में जुते रहते हैं.”

उनकी बात में अपनी सहमति जताते हुए सुनीता कहती हैं, “हमारे पास फ़ुर्सत नहीं होती! छुट्टियां शहरी महिलाओं के विलास का साधन है.” उनके लिए ढंग का भोजन ही फ़ुर्सत के पल की तरह है, जैसा कि वह बताती हैं: "मेरा मन करता है कि हम आते-जाते अच्छा-अच्छा खाना खाएं, लेकिन पैसों की कमी के कारण ऐसा संभव नहीं होता. "

*****

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िले के एक गांव राका में धान के खेत में काम करने के बाद आराम करता महिला खेतिहर मज़दूरों का समूह

बाएं: छत्तीसगढ़ के धान के खेतों में काम करती महिलाएं. दाएं: अपनी ढलती उम्र के बावजूद, दुगड़ी बाई नेताम को हर दिन काम करना पड़ता है

उमा निषाद छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िले के राका गांव के एक खेत से शकरकंद निकाल रही हैं. दाईं तरफ़, अपने परिवार के साथ थोड़ा आराम के पलों में नज़र आ रही हैं

यल्लूबाई नंदीवाले फ़ुर्सत के समय, जैनापुर गांव के पास कोल्हापुर-सांगली राजमार्ग पर आती-जाती गाड़ियों को देख रही हैं. वह कंघी, बालों के सामान, कृत्रिम आभूषण, एल्यूमीनियम के बर्तन और इसी तरह की अन्य चीज़ें बेचती हैं, जिन्हें वह बांस की टोकरी और प्लास्टिक के झोले में रखती हैं, जिसका वज़न लगभग 6-7 किलो होता होगा.

वह अगले साल 70 की हो जाएंगी. महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले में, वह कहती हैं कि चाहे मैं एक जगह खड़ी रहूं या यहां-वहां घूमती रहूं, मेरे घुटने में हमेशा दर्द रहता है. और इसके बावजूद भी उन्हें यह काम करना होगा, नहीं तो उनकी दैनिक आय ख़त्म हो जाएगी. वह अपने हाथों से दर्द करते घुटनों को दबाते हुए कहती हैं, “पूरे दिन में सौ रुपए कमाना भी मुश्किल होता है, और कभी-कभी तो एक रुपए की भी कमाई नहीं होती.”

सत्तर साल की यल्लूबाई शिरोल तालुक़ा के दानोली गांव में, अपने पति यल्लप्पा के साथ रहती हैं. ये परिवार भूमिहीन है और नंदीवाले ख़ानाबदोश समुदाय से ताल्लुक़ रखता है.

अपनी यौवनावस्था के सुखद पल को याद करते हुए वह कहती हैं, “किसी भी चीज़ में दिलचस्पी होना, मौज-मस्ती, फ़ुर्सत…यह सब शादी से पहले होता था. मैं पूरे समय खेतों में घूमती थी, नदियों में जाती थी. उस समय मैं शायद ही घर पर रहती थी. लेकिन शादी के बाद चीज़ें बदल गईं, अब मैं वो चीज़ें नहीं कर पाती हूं. अब बस ज़िंदगी में रसोई और बच्चों ही रह गए हैं.

बाएं: यल्लूबाई, महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले के गांवों में कंघी, बालों के सामान, कृत्रिम आभूषण, एल्यूमीनियम के बर्तन बेचती हैं. क़रीब 70 वर्षीय यल्लूबाई अपने सामान को एक बांस की टोकरी और प्लास्टिक के झोले में रखकर लाती हैं, और ग्राहकों के आने पर (दाएं) उसे खोलती हैं

ग्रामीण महिलाओं की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर हुए सर्वेक्षण में बताया गया है कि देश भर की ग्रामीण महिलाएं अपने दिन का लगभग 20 प्रतिशत समय अवैतनिक घरेलू कामों और परिवार की देखभाल के कामों में बिताती हैं. रिपोर्ट का शीर्षक टाइम यूज़ इन इंडिया-2019 है, और इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है.

ग्रामीण भारत में बहुत सी महिलाएं कामगार, मां, पत्नी, बेटी और बहू के रूप में अपनी भूमिका निभाने के बाद भी अपना ख़ाली समय घर के कामों में ही बिताती हैं, जैसे अचार, पापड़ और सिलाई का काम. उत्तर प्रदेश के बैठकवा टोले की उर्मिला कहती हैं, “हाथ से होने वाली सिलाई का काम हमारे लिए आरामदेह होता है. कुछ पुरानी साड़ियों से हम अपने परिवार के लिए कथरी बना लेते हैं.”

इस 50 वर्षीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए गर्मियों में अन्य महिलाओं के साथ भैंसों को रोज़ाना नहलाने के लिए ले जाना, एक सुखद अहसास जैसा है. वह कहती हैं, "जब हमारे बच्चे खेलते हैं और बेलन नदी के पानी में कूद-फांद करते रहते हैं, तो हमें एक-दूसरे से बतियाने का मौक़ा मिल जाता है." साथ ही वह बताती हैं कि यह गर्मियों में बेलन नदी शांत रहती है, इसलिए यह बच्चों के लिए सुरक्षित रहती है.

कोरांव ज़िले के देवघाट गांव में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, उर्मिला पूरे हफ़्ते युवा माताओं और उनके बच्चों की देखभाल के काम में व्यस्त रहती हैं, साथ ही टीकाकरण तथा प्रसव से पहले और बाद में होने वाली जांचों की एक सूची बनाती हैं.

उर्मिला के चार बच्चे हैं और एक पोता है, जो क़रीब तीन साल का है. वह 2000-2005 तक देवघाट की ग्राम प्रधान रह चुकी हैं. वह दलित टोले की गिनी-चुनी शिक्षित महिलाओं में से एक हैं. वह बेबसी जताते हुए कहती हैं, “मैं रोज़ उन युवा लड़कियों को चिढ़ाती हूं, जो स्कूल छोड़ देती हैं और शादी कर लेती हैं. लेकिन न तो वे सुनती हैं और न ही उनके परिवार वाले.”

उर्मिला कहती हैं कि शादियों और सगाई में महिलाओं को ख़ुद के लिए थोड़ा समय मिलता है. "हम एक साथ गाते हैं, एक साथ हंसते हैं." वह हंसते हुए आगे कहती हैं कि गाने वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों के इर्द-गिर्द केंद्रित होते हैं और थोड़े गंदे भी हो सकते हैं.

बाएं: उर्मिला देवी, उत्तर प्रदेश के कोरांव ज़िले के देवघाट गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं. दाएं: उर्मिला को अपने भैंसों की देखभाल करना अच्छा लगता है

चित्रेखा, छत्तीसगढ के धमतरी ज़िले में चार घरों में घरेलू कामग़ार के रूप में काम करती हैं और छुट्टी मिलने पर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं

वास्तव में, केवल विवाह ही नहीं बल्कि त्योहार भी महिलाओं, विशेषकर युवा लड़कियों को उनके कामों से थोड़ा आराम दिला देते हैं.

आरती और मंगली ने पारी को बताया कि जनवरी में बीरभूम के संताल आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला बांदना एक ऐसा उत्सव है जिसे वे सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं. आरती कहती हैं, “हम कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, नाचते और गाते हैं. उन दिनों में हमारी मांएं घर पर रहती हैं, इसलिए हमारे पास ज़्यादा काम नहीं होता. हमें अपने दोस्तों के साथ रहने का समय मिल जाता है. कोई हमें डांटता नहीं है और हम वही करते हैं जो हमें पसंद है.” इस दौरान मवेशियों की देखभाल उनके पिता करते हैं, क्योंकि त्योहार के दौरान उनकी पूजा की जाती है. मंगली मुस्कुराते हुए कहती है, “उस समय मेरे पास कोई काम नहीं होता.”

धमतरी निवासी 49 वर्षीय चित्ररेखा तीर्थयात्रा को भी एक अवकाश ही मानती हैं. अपने खाली समय में चित्ररेखा तीर्थयात्रा पर जाना चाहती हैं. वह कहती हैं, “मैं अपने परिवार के साथ, दो-तीन दिनों के लिए सीहोर ज़िले [मध्य प्रदेश में] के शिव मंदिर जाना चाहती हूं. मैं किसी दिन छुट्टी लूंगी और परिवार के साथ जाऊंगी.

चित्ररेखा, छत्तीसगढ़ की एक घरेलू कामग़ार हैं और चार घरों का काम करती हैं. इससे पहले उन्हें सुबह 6 बजे उठकर अपने घर का काम ख़त्म करना पड़ता है. और फिर वह दूसरे घरों में काम करने निकल जाती हैं और शाम 6 बजे वापस आती हैं. इस काम के लिए प्रति माह उन्हें 7,500 रुपए मिलते हैं. यह उनके पांच लोगों के परिवार के लिए आय का ज़रूरी स्रोत है. उनके परिवार में पति-पत्नी के अलावा, दो बच्चे और उनकी सास हैं.

*****

घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने वाली स्वप्नाली के लिए बिना काम किए एक भी दिन बिताना मुश्किल है. वह कहती हैं, “मुझे महीने में केवल दो छुट्टियां मिलती हैं; शनिवार और रविवार को भी काम करना पड़ता है, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है, इसलिए उन दिनों में मुझे कोई छुट्टी देता नहीं है.” यहां तक कि वह ख़ुद भी अपने लिए थोड़ा समय निकालने के बारे में नहीं सोचती हैं.

वह आगे बताती हैं, "मेरे पति को रविवार को काम पर नहीं जाना पड़ता है. कभी-कभी वह मुझे रात में फ़िल्म देखने के लिए चलने को कहते हैं, लेकिन मैं दिन भर के काम से इतना थक जाती हूं कि मुझमें हिम्मत नहीं बचती. मुझे अगली सुबह काम पर जाना होता है.”

पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले में मवेशी चराते समय आराम फरमाते हुए बातें करतीं लोहार महिलाएं

अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए, ये महिलाएं तरह-तरह के काम करती हैं, और जिस काम को वे पसंद करती हैं, कई बार वे भी उनके लिए फ़ुर्सत के पल में बदल जाते हैं. रूमा लोहार (बदला हुआ नाम) कहती हैं, “मैं घर जाऊंगी और खाना बनाने, साफ़-सफ़ाई, और बच्चों को खाना खिलाने जैसे घर के काम ख़त्म करूंगी. और फिर मैं ब्लाउज़ पीस और स्टोल पर कांथा कढ़ाई करने बैठूंगी.”

पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले के आदित्यपुर गांव की 28 वर्षीय यह महिला चार अन्य महिलाओं के साथ एक घास के मैदान के पास बैठी है, जहां उनके मवेशी चर रहे हैं. क़रीब 28 से 65 वर्ष की सभी महिलाएं भूमिहीन परिवारों से हैं और दूसरों के खेतों में मज़दूरी करती हैं. वे लोहार समुदाय से हैं, जो पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध है.

वह कहती हैं, “हमने सुबह घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है और अपनी गायों और बकरियों को चराने के लिए ले आए हैं.”

“हमें पता है कि अपने लिए समय कैसे निकालना है. लेकिन हम लोगों को इस बारे में बताते नहीं हैं.”

हमने उनसे पूछा कि "जब आप लोग अपने लिए समय निकालती हैं, तो उस वक़्त क्या करती हैं?"

"ज़्यादातर समय तो कुछ नहीं करते. मुझे बस झपकी लेना या उन महिलाओं से बात करना अच्छा लगता है जिन्हें मैं पसंद करती हूं." रूमा समूह की अन्य महिलाओं की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए यह बात कहती हैं. फिर सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं.

"हर किसी लगता है कि हम कोई काम नहीं करते हैं! हर कोई कहता है कि हम [महिलाएं] केवल समय बर्बाद करना जानती हैं.”

यह कहानी महाराष्ट्र से देवेश और ज्योति शिनोली ; छत्तीसगढ़ से पुरुषोत्तम ठाकुर ; बिहार से उमेश कुमार राय ; पश्चिम बंगाल से स्मिता खटोर ; उत्तर प्रदेश से प्रीति डेविड ने दर्ज की है, जिसमें रिया बहल , संविति अय्यर , जोशुआ बोधिनेत्र और विशाखा जॉर्ज का संपादकीय सहयोग प्राप्त हुआ है. तस्वीरों का संपादन बिनाइफ़र भरूचा ने किया है.

कवर फ़ोटो: स्मिता खटोर

अनुवाद: अमित कुमार झा