“हम चाहते हैं कि ये क़ानून वापस ले लिए जाएं,” हरियाणा-दिल्ली सीमा पर स्थित सिंघु में विरोध प्रदर्शन कर रही विश्वजोत ग्रेवाल कहती हैं। “हम अपनी ज़मीनों से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हमसे हमारी ज़मीनें छीन ले,” किसानों के परिवार से संबंध रखने वाली 23 वर्षीय ग्रेवाल कहती हैं, जिन्होंने लुधियाना जिले के अपने गांव, पामल में पिछले साल सितंबर में संसद से पास किए गए तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में मदद की है।

ग्रामीण भारत की कम से कम 65 प्रतिशत महिलाओं की तरह (जैसा की जनगणना 2011 में दर्ज है), उनके परिवार की महिलाएं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती की गतिविधियों में लगी हुई हैं। उनमें से बहुतों के पास ज़मीन नहीं है, लेकिन वे खेती में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं और अधिकतर काम करती हैं — जैसे बुवाई, रोपाई, कटाई, छंटाई, फ़सलों को खेत से घर तक लाना, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी इत्यादि।

बावजूद इसके, 11 जनवरी को, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित करके तीनों कृषि क़ानूनों पर स्टे लगाया, तो मुख्य न्यायाधीश ने कथित तौर पर यह भी कहा कि महिलाओं और बुज़ुर्गों को विरोध स्थलों से वापस जाने के लिए ‘राज़ी’ किया जाना चाहिए। लेकिन इन क़ानूनों का नतीजा महिलाओं (और बुजुर्गों) को भी चिंतित और प्रभावित करता है।

किसान जिन क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं, वे कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 ; कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) क़ीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर क़रार अधिनियम, 2020 ; और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 हैं। इन क़ानूनों की इसलिए भी आलोचना की जा रही है क्योंकि ये हर भारतीय को प्रभावित करने वाले हैं। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को कमज़ोर करते हुए सभी नागरिकों के क़ानूनी उपचार के अधिकार को अक्षम करते हैं।

इन क़ानूनों को सबसे पहले 5 जून, 2020 को अध्यादेश के रूप में पास किया गया था, फिर 14 सितंबर को संसद में कृषि बिल के रूप में पेश किया गया और उसी महीने की 20 तारीख़ को अधिनियम में बदल दिया गया। किसान इन क़ानूनों को अपनी आजीविका के लिए विनाशकारी के रूप में देख रहे हैं क्योंकि ये क़ानून बड़े कॉर्पोरेटों को किसानों और कृषि पर ज़्यादा अधिकार प्रदान करते हैं। ये क़ानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी), राज्य द्वारा ख़रीद इत्यादि सहित, कृषकों की सहायता करने वाले मुख्य रूपों को भी कमज़ोर करते हैं।

“नए कृषि क़ानूनों से सबसे ज़्यादा पीड़ित महिलाएं होने वाली हैं। कृषि कार्यों में इतना ज़्यादा शामिल होने के बाद भी उनके पास निर्णय लेने की शक्तियां नहीं हैं। [उदाहरण के लिए] आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव से खाद्य में कमी पैदा होगी और महिलाओं को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा,” अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की महासचिव मरियम धवले कहती हैं।

और इनमें से कई महिलाएं — युवा और वृद्ध — दिल्ली और उसके आसपास के विरोध स्थलों पर दृढ़ता से मौजूद हैं, जबकि कई अन्य महिलाएं जो किसान नहीं हैं, वे अपना समर्थन दर्ज कराने के लिए वहां आ रही हैं। और कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो वहां पर कुछ वस्तुएं बेचकर दैनिक आय कमाती हैं, या लंगरों में परोसे जाने वाले भरपूर भोजन का सेवन करती हैं।

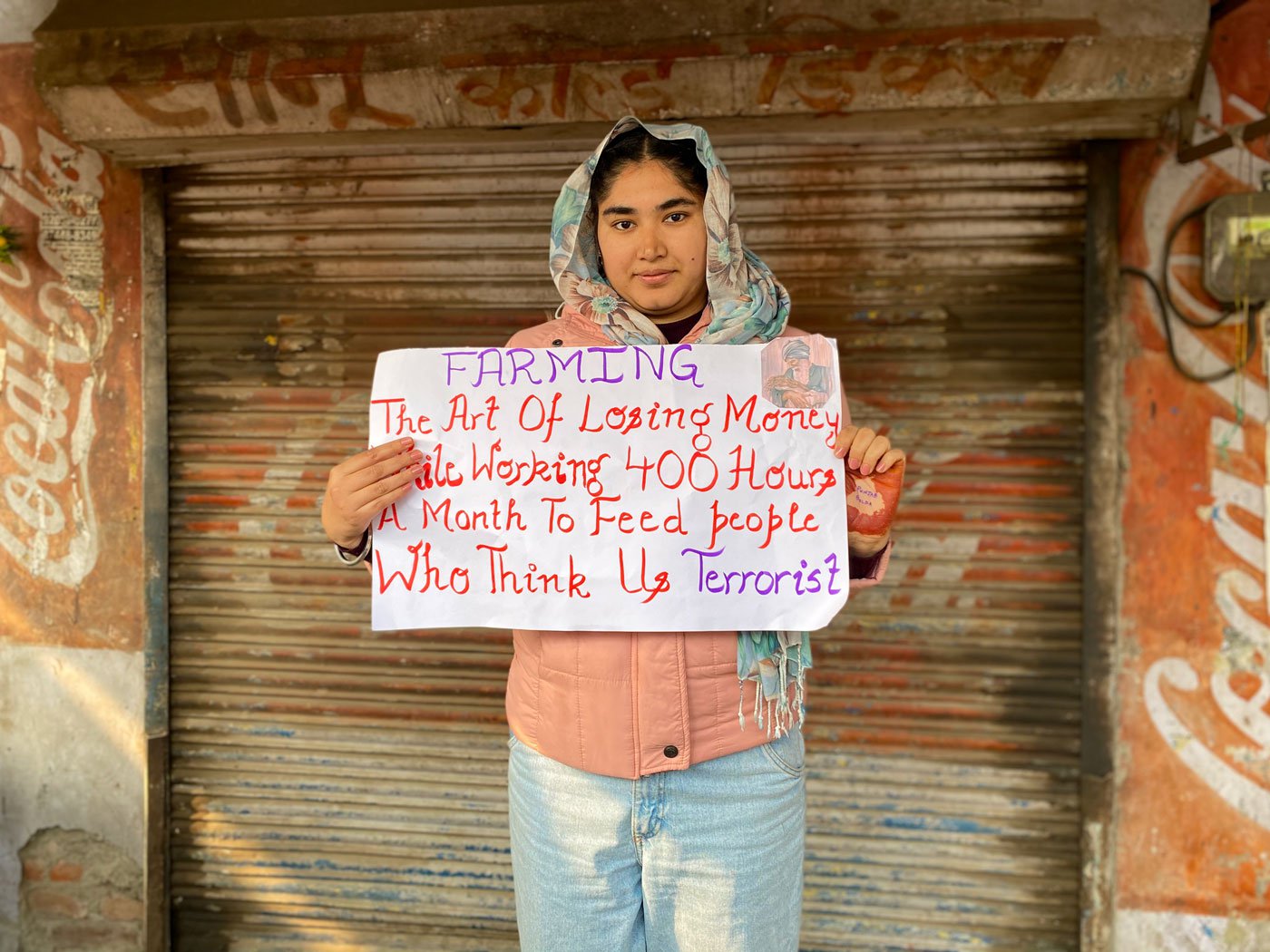

62 वर्षीय बिमला देवी (लाल शॉल में) 20 दिसंबर को सिंघु बॉर्डर पर मीडिया को यह बताने के लिए पहुंची थीं कि वहां विरोध करने वाले उनके भाई और बेटे आतंकवादी नहीं हैं। उनका परिवार हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखोदा ब्लॉक के सेहरी गांव में अपनी दो एकड़ ज़मीन पर गेहूं , ज्वार और गन्ने की खेती करता है। “ हमने टीवी पर देखा कि हमारे बेटों को गुंडे कहा जा रहा है। वे किसान हैं, आतंकवादी नहीं। मैं यह देखकर रोने लगी कि मीडिया मेरे बेटों के बारे में कैसे बात कर रहा है। आपको किसानों से ज़्यादा बड़े दिल वाला कोई और नहीं मिलेगा ,” बिमला देवी कहती हैं , जिनकी 60 वर्षीय बहन , सावित्री (नीले रंग में) सिंघु में उनके साथ हैं।

“ मैं अपने भविष्य की , अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए यहां हूं ,” कक्षा 9 की छात्रा, 14 वर्षीय आलमजीत कौर कहती है। वह अपनी छोटी बहन , दादी और अपने माता-पिता के साथ सिंघु के विरोध स्थल पर है। वे सभी पंजाब के फ़रीदकोट ब्लॉक के पिपली गांव से आए हैं , जहां उनकी मां एक नर्स के रूप में और उनके पिता एक स्कूल शिक्षक के रूप में काम करते हैं। परिवार अपने सात एकड़ खेत में गेहूं और धान भी उगाता है। “ मैं छोटी उम्र से ही खेती में अपने माता-पिता की मदद कर रही हूं, ” आलमजीत कहती है। “उन्होंने मुझे हम किसानों के अधिकारों के बारे में शिक्षित किया है और जब तक हमारे अधिकार हमें वापस नहीं मिल जाते, तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। इस बार जीत हम किसानों की होगी। ”

विश्वजोत ग्रेवाल के परिवार के पास लुधियाना जिले के पामल गांव में 30 एकड़ ज़मीन है , जहां वे मुख्य रूप से गेहूं , धान और आलू की खेती करते हैं। “हम चाहते हैं कि इन [कृषि] क़ानूनों को वापस ले लिया जाए ,” 23 वर्षीय विश्वजोत कहती हैं , जो अपने रिश्तेदारों के साथ छोटी गाड़ी में 22 दिसंबर को सिंघु आई थीं। “ हम अपनी ज़मीनों से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हमसे हमारी ज़मीनें छीन ले। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमें विरोध करने का अधिकार है। यह बहुत ही शांतिपूर्ण विरोध है। लंगर से लेकर चिकित्सा सहायता तक , यहां सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। ”

“ मैं यहां अपने किसानों का समर्थन करने आई हूं। लेकिन ये क़ानून प्रत्येक व्यक्ति को नुक़सान पहुंचाएंगे , हालांकि लोगों को लगता है कि ये क़ानून केवल किसानों को प्रभावित करेंगे, ” पंजाब के फ़रीदकोट जिले की फ़रीदकोट तहसील के कोट कपूरा गांव की 28 वर्षीय मानी गिल कहती हैं। मानी के पास एमबीए की डिग्री है और वह कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हैं। “मुझे यक़ीन है कि हमारी जीत होगी ,” वह कहती हैं। “ यह देख कर ख़ुशी हो रही है कि दिल्ली में एक छोटा पंजाब बन गया है। यहां आपको पंजाब के सभी गांवों के लोग मिलेंगे। ” मानी युवाओं द्वारा संचालित एक मंच में स्वयंसेवक हैं, जो सोशल मीडिया पर किसानों के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करता है। “ तीन नए कृषि क़ानूनों के अलावा , हम किसानों की अन्य प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान के बारे में भी बात करने कोशिश करते हैं। हम उन मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करते हैं जिसका सामना किसानों को हर दिन करना पड़ता है, ” वह कहती हैं। मानी के माता-पिता सिंघु नहीं आ सके , लेकिन , वह कहती हैं , “ मुझे लगता है कि वे भी समान रूप से महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम यहां हैं , इसलिए [गांव में] उन्हें दोहरा काम करना पड़ रहा है, वे हमारे पशुओं और खेतों की देखभाल कर रहे हैं। ”

सहजमीत (दाएं) और गुरलीन (पूरा नाम नहीं बताया गया) 15 दिसंबर से किसानों के विभिन्न विरोध स्थलों पर भाग ले रही हैं। “यह जानते हुए कि उन्हें विरोध प्रदर्शन में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है , घर पर रहना बहुत मुश्किल था ,” 28 वर्षीय सहजमीत कहती हैं , जो पंजाब के पटियाला शहर से विभिन्न कारों और टेंपो में लिफ्ट लेकर यहां आई थीं। वह कुछ दिनों तक पश्चिमी दिल्ली के टिकरी विरोध स्थल पर थीं , जहां सामुदायिक रसोई में स्वयं सेवक के रूप में काम कर रही थीं। “ जहां भी मदद की ज़रूरत होती है , हम जाते हैं, ” वह बताती हैं।

वह बताती हैं कि विरोध स्थलों पर महिलाओं के लिए शौचालय एक समस्या है। “ पोर्टेबल शौचालय और जो [पेट्रोल] स्टेशनों पर है, वे काफ़ी गंदे हैं। इसके अलावा , वे उस जगह से बहुत दूर हैं जहां महिलाएं [विरोध स्थल के टेंट और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में] रहती हैं। चूंकि हम तुलनात्मक रूप से कम संख्या में हैं , इसलिए सबसे सुरक्षित विकल्प जहां हम रह रहे हैं , वहां सबसे नज़दीकी वॉशरूम का उपयोग करना है ,” सहजमीत कहती हैं , जो पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी साहित्य से पीएचडी की छात्रा हैं। “ वॉशरूम का उपयोग करने की कोशिश करते समय , मुझे एक बुज़ुर्ग आदमी ने कहा था: ‘महिलाएं यहां क्यों आई हैं ? यह विरोध पुरुषों का काम है ’। कई बार [रात में] असुरक्षित महसूस होता है, लेकिन यहां अन्य महिलाओं को देखकर हमें एक साथ मज़बूती का एहसास होता है। ”

उनकी सहेली, गुरदासपुर जिले की बटाला तहसील के मीके गांव — जहां उनका परिवार दो एकड़ में गेहूं और धान की खेती करता है — की रहने वाली 22 वर्षीय गुरलीन कहती हैं , “ मेरी शिक्षा का पूरा ख़र्च खेती से आता था। मेरा घर कृषि पर निर्भर है। मेरा भविष्य और एकमात्र उम्मीद कृषि है। मुझे पता है कि यह मुझे भोजन और सुरक्षा दोनों प्रदान कर सकता है। शिक्षा के कारण ही मैं यह देख पा रही हूं कि सरकार की अलग-अलग नीतियां हमें , ख़ासकर महिलाओं को कैसे प्रभावित करेंगी, इसलिए विरोध करना और एकजुटता के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। ”

हर्ष कौर (सबसे दाएं) पंजाब के लुधियाना शहर से सिंघु बॉर्डर आई हैं, जो कि यहां से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। 20 वर्षीय कौर ने एक युवा संगठन से संपर्क किया था कि वह अपनी बहन के साथ , विरोध स्थल पर उनके नि:शुल्क चिकित्सा शिविर में स्वयंसेवक के रूप में सहायता करना चाहती हैं। चिकित्सा सहायता वाले टेंट में प्रशिक्षित नर्सें हैं, जो स्वयंसेवकों को दवा वितरित करने की सलाह देती हैं। पत्रकारिता में बीए की छात्रा, हर्ष कहती हैं , “ सरकार यह दिखावा कर रही है कि ये क़ानून किसानों के लिए अच्छे हैं , लेकिन वे नहीं हैं। किसान ही बुवाई करते हैं , वे जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है। क़ानून केवल कॉर्पोरेटों के पक्ष में हैं। सरकार हमारा शोषण कर रही है , अगर नहीं , तो उन्होंने हमें लिखित रूप में एमएसपी [न्यूनतम समर्थन मूल्य] का आश्वासन दिया होता। हम अपनी सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। ”

लैला (पूरा नाम उपलब्ध नहीं है) सिंघु में उपकरण का सेट बेचती हैं, जिसमें पिलास , इलेक्ट्रिक लाइटर और दो प्रकार के स्क्रूड्राइवर हैं। प्रत्येक सेट की क़ीमत 100 रुपये है। वह इतने ही पैसे में तीन जोड़ी मोज़े भी बेचती हैं। लैला इन वस्तुओं को सप्ताह में एक बार उत्तरी दिल्ली के सदर बाज़ार से ख़रीदती हैं; उनके पति भी एक विक्रेता हैं। वह यहां अपने बेटों, 9 वर्षीय माइकल (बैंगनी जैकेट) और 5 वर्षीय विजय (नीली जैकेट) के साथ हैं, और कहती हैं, “हम यहां की इस सभा में केवल इन वस्तुओं को बेचने के लिए आए हैं। यह [विरोध प्रदर्शन] जब से शुरू हुआ है, हम यहां सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक के लिए आते हैं, और हर दिन 10-15 सेट बेचते हैं।”

“ मेरे परिवार में कोई भी किसान नहीं है। मैं ये सामान बेचकर अपना पेट भरती हूं ,” सिंघु की रहने वाली 35 वर्षीय गुलाबिया कहती हैं। इस विरोध स्थल पर कई फेरीवाले विभिन्न प्रकार के सामान बेच रहे हैं। गुलाबिया (पूरा नाम उपलब्ध नहीं है) छोटे ढोल बेचती हैं और प्रत्येक से 100 रुपये कमाने की उम्मीद करती हैं। उनके दो बेटे मज़दूर के रूप में काम करते हैं। “ मैं 100-200 रुपये [प्रति दिन] कमा लेती हूं, ” वह बताती हैं। “कोई भी 100 रुपये में ये ढोल नहीं ख़रीदता है , वे सभी मोल भाव करते हैं , इसलिए मुझे कभी 50 रुपये में और कभी 40 रुपये में बेचना पड़ता है। ”

“ मैं यहां रोटी खाने के लिए आई हूं, ” उत्तरी दिल्ली के नरेला इलाक़े की कूड़ा बीनने वाली कविता (पूरा नाम उपलब्ध नहीं है) कहती हैं। वह सिंघु बॉर्डर पर प्लास्टिक की बोतलें चुनने के लिए आती हैं। लगभग 60 वर्षीय कविता , दिन के अंत में विरोध स्थल से एकत्र किए गए इन बोतलों और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को अपने इलाक़े के कबाड़ के व्यापारी को 50-100 रुपये में बेचती हैं। “लेकिन यहां कुछ लोग मुझ पर चिल्लाते हैं ,” वह बताती हैं। “वे मुझसे पूछते हैं कि मैं यहां क्यों आई हूं ?”

“ मेरे लिए विरोध प्रदर्शन में भाग लेना बहुत कठिन था क्योंकि मेरे माता-पिता मेरे यहां आने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन मैं आ गई क्योंकि किसानों को युवाओं के समर्थन की ज़रूरत थी, ” पंजाब के फ़रीदकोट जिले की फ़रीदकोट तहसील के कोट कपूरा गांव की 24 वर्षीय कोमल प्रीत (पूरा नाम नहीं बताया गया) कहती हैं। वह सिंघु बॉर्डर पर 24 दिसंबर को आई थीं , और युवाओं द्वारा संचालित एक मंच के साथ स्वयंसेवक के रूप में काम करती हैं। यह मंच सोशल मीडिया पर किसानों के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करता है। “ हम यहां दोबारा इतिहास रच रहे हैं, ” वह कहती हैं। “ लोग अपनी जाति , वर्ग और संस्कृति की परवाह किए बिना यहां मौजूद हैं। हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है कि जो सही है उसके लिए लड़ो और उन लोगों के साथ खड़े हो जाओ जिनका शोषण किया जा रहा है। ”

हिंदी अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़