एस. रामासामी ने मुझे अपने एक पुराने मित्र से मिलवाया. वह उत्साहपूर्वक बताने लगे कि उनके दोस्त से मिलने तरह-तरह के लोग आते हैं: समाचार पत्र, टीवी चैनल, आईएएस, पीसीएस अफ़सर और अन्य कई लोग. वह एक भी चीज़ के बारे में बताना नहीं भूले. आख़िरकार, वह एक सेलिब्रिटी, एक वीआईपी (प्रतिष्ठित/महत्वपूर्ण व्यक्ति) इंसान के बारे में बात कर रहे थे.

उनका दोस्त एक 200 साल पुराना पेड़ है: मालिगमपट्टु का महान आयिरमकाची.

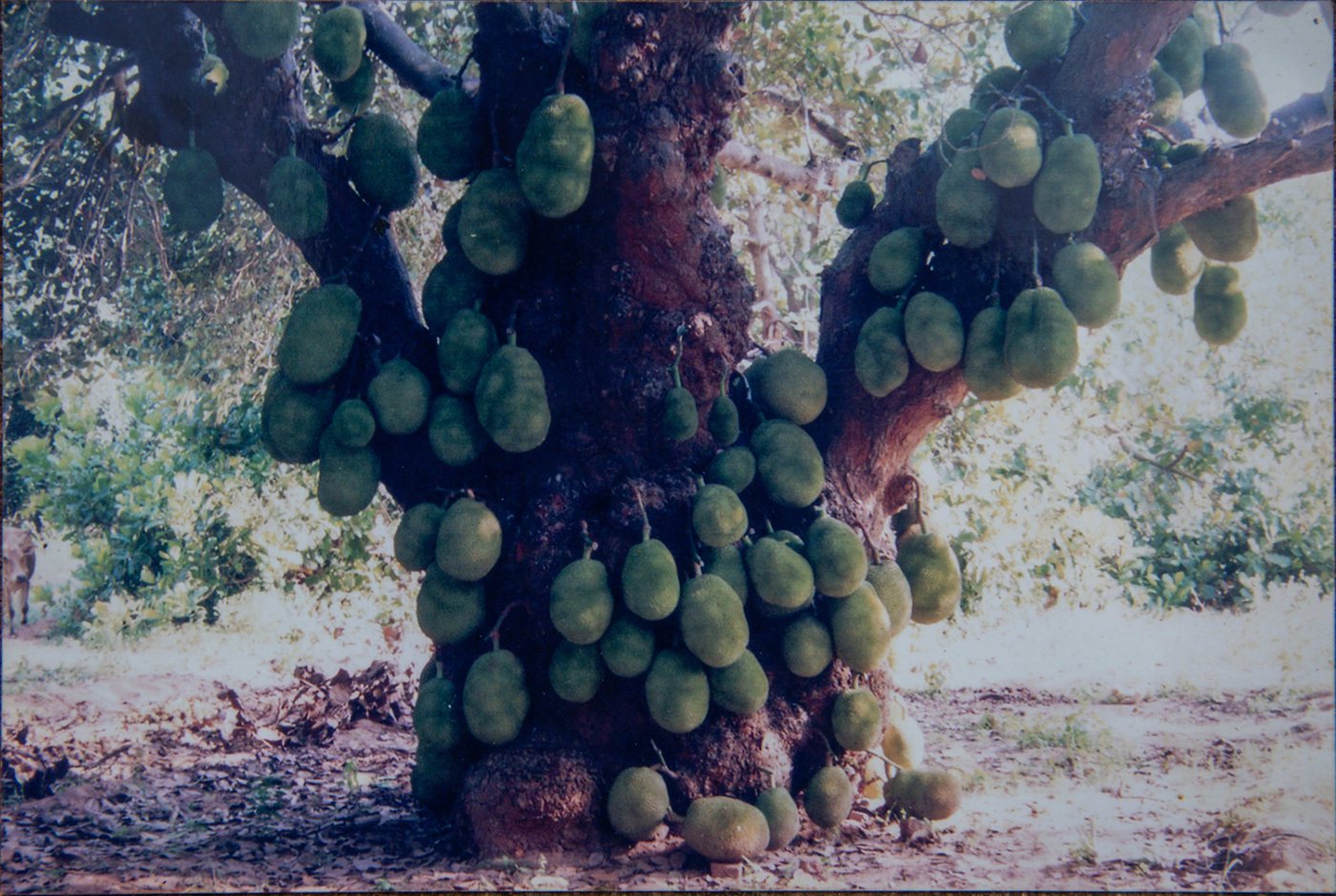

आयिरमकाची एक पला मरम (कटहल का पेड़) है, जो लंबा-चौड़ा और बहुत उपजाऊ है. ये इतना चौड़ा है कि उसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में 25 सेकंड लगते हैं. उसकी पुरानी शाखाओं से क़रीब सौ हरे कांटेदार फल लटके हुए थे. उस पेड़ के सामने खड़े होना बड़े सम्मान की बात है. उसकी परिक्रमा करना सौभाग्य है. रामासामी मेरी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराए, ख़ुशी और गर्व की भावना से उनकी मूंछें ऊपर की ओर तन गई थीं और उनकी आंखें चमक रही थीं. उन्होंने अपने 71 साल के जीवन में बहुतेरों को अपने पेड़ से प्रभावित होते हुए देखा है. वह मुझे बताने लगते हैं…

खावी धोती पहने और अपने पतले से कंधे पर तौलिया रखे हुए वह पेड़ के सामने खड़े होकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, "हम कडलूर ज़िले के पनरुती ब्लॉक के मालिगमपट्टु गांव में हैं. यह पेड़ मेरे पूर्वजों ने पांच पीढ़ियों पहले लगाया था. हम इसे 'आयिरमकाची' यानी एक हज़ार फल देने वाला कहते हैं. अब साल भर में इस पर 200 से 300 फल लगते हैं, और वे 8 से 10 दिन में पक जाते हैं. इनकी फलियां बड़ी स्वादिष्ट होती हैं, और उनका रंग बहुत प्यारा होता है और कच्ची फलियों को बिरयानी में डालकर भी पकाया जा सकता है." सिर्फ तीस सेकंड में उन्होंने उसके सारे गुण बता दिए. ठीक उस पेड़ की तरह उससे जुड़े क़िस्से भी समय के साथ बीते कई दशकों की देन हैं, जिसे वह लोगों को लगातार सुनाते रहे हैं.

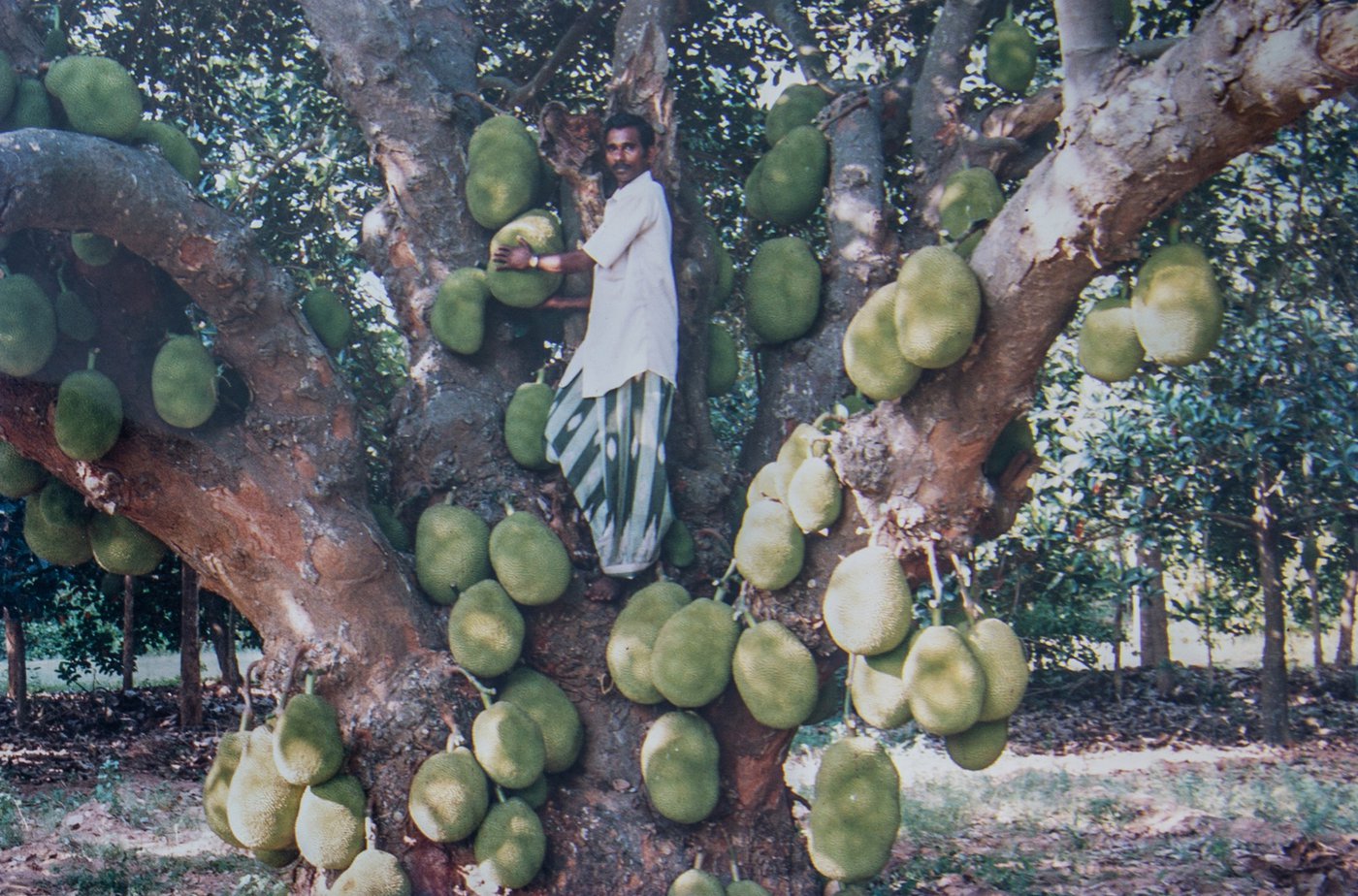

एस. रामासामी बगीचे में अपने प्रिय व महान साथी आयिरमकाची के साथ, जो 200 साल पुराना कटहल का एक पेड़ है

पारी ने पहली बार अप्रैल 2022 के बीच कटहल के किसानों और व्यापारियों से मिलने के लिए तमिलनाडु के कडलूर ज़िले के पनरुती ब्लॉक का दौरा किया. चूंकि ये शहर राज्य में कटहल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है - ख़ासकर फरवरी से जुलाई के बीच दुकानों में कई टन कटहल बेचे जाते हैं. फल विक्रेता फुटपाथों और ट्रैफिक सिग्नलों पर कटे हुए फल और फलियां बेचते हैं. पनरुती शहर में क़रीब दो दर्जन दुकानें ऐसी हैं, जो थोक व्यापार की मंडियां हैं. हर रोज़ पड़ोसी गांवों से कटहल से लदे कई ट्रक आते हैं, जिन्हें चेन्नई, मदुरई, सलेम से लेकर आंध्र प्रदेश तक और महाराष्ट्र के मुंबई शहर के थोक व्यापारियों को बेचा जाता है.

ऐसी एक मंडी में, जिसके मालिक आर. विजयकुमार हैं, मैंने रामासामी और उनके पुश्तैनी पेड़ के बारे में सुना. विजयकुमार ने मेरे लिए सड़क के किनारे की एक दुकान से चाय ख़रीदी और मुझे आश्वासन दिया, "जाकर उनसे मिलिए, वह आपको सब बताएंगे," और उन्होंने पास की बेंच पर बैठे एक बूढ़े किसान की ओर इशारा करते हुए कहा, "और इन्हें अपने साथ ले जाइए."

मालिगमपट्टु वहां से लगभग पांच किमी दूर था. उस किसान ने हमें रास्ता दिखाया और हम अपनी कार से लगभग दस मिनट में वहां पहुंच गए. एक बहुत बड़े घर के सामने इशारा करते हुए, जहां एक काला और सफ़ेद रंग का बहुत ख़ूबसूरत कुत्ता बंधा हुआ था, उन्होंने बताया, "दाएं मुड़ें, उस सड़क से नीचे जाएं और वहां रुकें, वही रामासामी का घर है." बरामदे में एक झूला, कुछ कुर्सियां, ख़ूबसूरत नक्काशीदार दरवाज़ा और कृषि उत्पादों से भरी जूट की कई बोरियां थीं. दीवारें तस्वीरों, कैलेंडरों और कई कलाकृतियों से सजी हुई थीं.

रामासामी नहीं जानते थे कि हम उनके यहां आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हमें अंदर बुलाकर बिठाया और किताबें और तस्वीरें लाने के लिए वह भीतर चले गए. एक नामी विशेषज्ञ होने के नाते, उन्हें हमारे जैसे जिज्ञासु आंगतुकों की आदत थी. और अप्रैल महीने की एक गर्म सुबह में जब हम उनसे मिले, तो वह एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके बगल में दो महिलाएं करुवाडु (सूखी मछली) बेच रही थीं. उस दिन उन्होंने मुझे कटहल के बारे में कुछ जानकारियां दी.

*****

रामासामी, कडलूर ज़िले के पनरुती ब्लॉक के मालिगमपट्टु गांव में दुनिया के सबसे बड़े फलों में से एक कटहल की खेती करते हैं. यहां के सबसे पुराने पेड़ आयिरमकाची को उनके पूर्वजों ने उनके बाग़ में पांच पीढ़ी पहले लगाया था

दुनिया के सबसे बड़े फलों में से एक, 'जैक' (जैकफ्रूट, यानी कटहल को आम बोलचाल में जैक कहा जाता है) दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट की स्थानीय फ़सल है. यह नाम पुर्तगाली शब्द जैका से आया है. जो बदले में मलयालम शब्द चक्का से लिया गया था. इसका वैज्ञानिक नाम थोड़ा कठिन है: आर्टोकार्पस हेटरोफिलस.

लेकिन इस नुकीले, हरे, अजीब से दिखने वाले फल को जब दुनिया नहीं पहचानती थी, तब तमिल कवियों ने इस पर काव्य रचे. पला पड़म कहे जाने वाले इस विशाल फल का उल्लेख 2,000 साल पहले लिखी गई प्रेम कविताओं में ख़ूब मिलता है.

तुम्हारी इन सुंदर आंखों को आंसुओं से भरकर

वह अपने मशहूर वतन को लौट गया

जहां पहाड़ियां कटहल के पेड़ों से घिरी हैं

और उसके सुगंधित मांसल फल

शहद के छत्तों को फाड़कर

पहाड़ी दरारों से नीचे गिरते हैं

अईनकुरुनूरु - 214 , संगम काव्य

एक दूसरी कविता में, जिसे अनुवादक सेंतिल नाथन ने "कपिलार की महान कविता" कहा है, एक विशाल और पके कटहल की तुलना महान प्रेम से की गई है.

एक

पतली सी टहनी पर लटके बड़े से फल की तरह

उसका

जीवन चाहे जितना कठिन हो, लेकिन उसके भीतर भरपूर प्रेम है!

कुरुनतोकई -18 , संगम काव्य

के. टी. अचाया अपनी किताब ‘इंडियन फूड: अ हिस्टोरिकल कंपैनियन’ में बताते हैं कि लगभग 400 ईसा पूर्व के बौद्ध और जैन साहित्य में केला, अंगूर और नींबू जैसे फलों के अलावा कटहल का भी उल्लेख है.

बाग़ के अंदर, नाचती छायाओं के बीच, रामासामी रुक जाते हैं और इन पुराने पेड़ों से परे दुनिया की ओर देखते हैं

चलिए 16वीं सदी की बात करते हैं. अचाया लिखते हैं कि उस दौरान सम्राट बाबर (डायरी लेखन के लिए मशहूर) ने "हिंदुस्तान के फलों" का सटीक वर्णन किया था. उनके लेखन से ये पता चलता है कि उन्हें कटहल कुछ ख़ास पसंद नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसकी तुलना भेड़ के पेट को भरकर बनाए गए एक व्यंजन गिपा [हैगिस, जो गुलगुले या पुडिंग जैसा होता है] से की है और उसे "बीमारी कर देने की हद तक मीठा" कहा है.

आज भी तमिलनाडु में यह एक लोकप्रिय फल है. तमिल भाषा में पहेलियों और कहावतों में मुक्कनी, यानी तमिल प्रदेश के तीन फलों: मा, पला, वाड़ई (आम, कटहल, केला) की मिठास है. ईरा. पंचवर्णम ने ‘पला मरम: द किंग ऑफ फ्रूट्स’, जो कटहल पर लिखी गई एक उल्लेखनीय किताब है, में कई अन्य कहावतों का जिक्र किया है. एक सुंदर पंक्ति कहती है:

मुल्लुकुल्ले

मुत्तुकुलईयम. अधि एन्न? पलापड़म.

(एक

ऐसी फ़सल जो कांटों में खिले मोतियों की तरह है. वह क्या है? कटहल.)

हाल ही में इस फल को प्रेस में भी काफ़ी चर्चा मिली है. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ फूड साइंस में 2019 में प्रकाशित एक पेपर में आरएएसएन. रणसिंघे कहते हैं, "पारंपरिक दवाईयों में कटहल के पेड़ के कई हिस्सों, जिसमें उसका फल, पत्तियां और छाल शामिल हैं, का काफ़ी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें कैंसर रोधी, बैक्टीरिया एवं फंगल संक्रमण को रोकने वाले, दर्द निवारक और हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव (मधुमेह से बचाव में सक्षम) होते हैं. इसके बावजूद, इसका वाणिज्यिक पैमाने पर प्रसंस्करण उन क्षेत्रों में काफ़ी सीमित है जहां इसे उगाया जाता है."

*****

बाएं: रामासामी के बाग़ में लगा कटहल का एक छोटा पेड़. दाएं: कांटेदार हरे फल पेड़ों से लटकने लगते हैं और कटहल के सीज़न में जल्द ही पूरे तने को ढक देते हैं

तमिलनाडु के कडलूर ज़िले का पनरुती ब्लॉक कटहल की राजधानी है. और कटहल और उसके भूगोल के बारे में रामासामी की जानकारी काफ़ी गहरी है. यानी जहां पानी का स्तर जमीन से 50 फीट नीचे रहता है. अगर यह बारिश के साथ उगता है, तो उसकी मूसला जड़ें सड़ जाती हैं. वह बताते हैं, "काजू और आम के पेड़ पानी को सोख सकते हैं, लेकिन कटहल के साथ ऐसा नहीं है. अगर बाढ़ आ जाए, तो समझो कि पेड़ मर जाएगा."

उनके अनुमान के मुताबिक़, उनके गांव मालिगमपट्टु से क़रीब 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कृषि क्षेत्र के एक-चौथाई हिस्से पर कटहल की खेती की जाती है. तमिलनाडु सरकार के 2022-23 के एग्रीकल्चरल पॉलिसी नोट के अनुसार, राज्य में 3,180 हेक्टेयर क्षेत्र में कटहल उगाया जाता है. जिनमें 718 हेक्टेयर क्षेत्र कडलूर ज़िले में आता है.

साल 2020-21 में, भारत की 191,000 हेक्टेयर ज़मीन पर कटहल की खेती की गई थी. कडलूर भले ही एक छोटा सा ज़िला हो, लेकिन इस क्षेत्र के भीतर कटहल एक महत्वपूर्ण फ़सल है. और तमिलनाडु में उत्पादित होने वाले हर चार में से एक कटहल का उत्पादन यहीं होता है.

एक पला मरम की आर्थिक क़ीमत क्या है? रामासामी इसके बारे में कुछ जानकारियां देते हैं. वह कहते हैं कि 15- या 20 साल पुराने एक पेड़ के लिए पट्टे की रक़म क़रीब 12,500 रुपए सालाना है. “पांच साल पुराने पेड़ों को यह क़ीमत नहीं मिल सकती. उससे केवल तीन से चार फल ही होंगे. जबकि 40 साल पुराने पेड़ में 50 से ज़्यादा फल लगते हैं.

जैसे-जैसे पेड़ की उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे उसकी पैदावार बढ़ती जाती है.

हर एक पेड़ के हिसाब से होने वाली कमाई का आकलन करना थोड़ा जटिल है. अनिश्चित भी. उस दिन पनरुती में किसानों की एक मंडली ने जोड़-घटाना करते हुए बताया कि हर सौ पेड़ के साथ वे 2 से 2.5 लाख रुपए कमा लेते हैं. इसमें 50 से 70 हज़ार रुपए उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, परिवहन और कमीशन की रक़म में लग जाते हैं.

रामासामी के एल्बम में रखी मालिगमपट्टु के 200 वर्षीय आयिरमकाची की तस्वीरें

फिर भी, कुछ भी निश्चित नहीं है. एक पेड़ में कितने फल लगेंगे, एक फल की क़ीमत क्या होगी और एक टन उत्पाद कितने में बिकेगा, इन सबका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता. लेकिन, एक फल 150 से 500 रुपए के बीच बिकता है, जो पैदावार के मौसम पर निर्भर करता है. इसके अलावा, उसके आकार पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है. आमतौर पर (पनरुती में) एक फल का वज़न 8-15 किलो होता है, जबकि कुछ 50 किलो भारी होते हैं. एकाध 80 किलो तक वज़नी होते हैं. अप्रैल 2022 में एक टन कटहल की क़ीमत 30,000 रुपए थी. और आमतौर पर (हमेशा नहीं) एक टन में सौ फल शामिल होते हैं.

इसकी लकड़ियां भी काफ़ी मूल्यवान हैं. रामासामी बताते हैं कि 40 साल पुराने एक पेड़ की "लकड़ियां बेचने पर 40,000 रुपए की कमाई होती है." उनका कहना है कि कटहल की लकड़ियां सबसे अच्छी होती हैं. यह मज़बूत होती हैं और इसमें पानी की ज़रूरत भी कम है. यहां तक कि ये "सागौन से भी बेहतर है." अच्छी लकड़ियों के लिए एक पेड़ का छह फीट ऊंचा, मोटा (वह अपने हाथों को दो फीट की दूरी पर फैलाकर दिखाते हैं) होना चाहिए और ये भी देखना होता है कि उसमें कोई कमी न हो. अगर उसकी शाखाएं अच्छी हों, तो उससे खिड़कियां बनाई जा सकती हैं. रामासामी अपने पीछे एक खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, "जैसे कि ये." इससे उसकी क़ीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है.

उनके पूर्वजों ने जो घर बनवाया था उसमें मुख्य दरवाज़े की चौखट कटहल के पेड़ की लकड़ी से बनी थी. हमारे ठीक पीछे का नक्काशीदार दरवाज़ा उनके खेत से निकली सागौन की लड़कियों से बना है. ये उनका नया घर है, जहां वह अब रहते हैं. वह बताते हैं, "पुराना दरवाज़ा अंदर की तरफ़ है." थोड़ी देर बाद उन्होंने दो मोटे दरवाज़े दिखाए, जो समय के साथ कमज़ोर पड़ गए थे, उनमें खरोंचे लगी हुई थीं, उसके कुछ हिस्से नुकीले हो गए थे. और उन्हें घर के पिछले हिस्से में रखा गया था. वह थोड़े गर्व के साथ बताते हैं, "ये 175 साल पुराने हैं."

उसके बाद, उन्होंने मुझे एक पुराना कंजीरा (कटहल की लकड़ियों से बना एक साज़) दिखाया. उसके किनारों पर झाल लगे हुए थे. जिसमें सिलिंडर के आकार वाले मुंह के एक तरफ़ उडुंबु तोल (गोह छिपकली की त्वचा) लगा होता है. कटहल की लकड़ियों से मृदंग और वीणा जैसे अन्य संगीत वाद्ययंत्रों को भी बनाया जाता है. रामासामी अपने हाथों में कंजीरा लेते हुए कहते हैं, "ये पुराना वाला वाद्ययंत्र मेरे पिता का है." झाल से धीमी और मधुर आवाज़ निकलती है.

पेड़ों और फ़सलों के बारे में व्यापक ज्ञान रखने के अलावा रामासामी एक मुद्राशास्त्री भी हैं. वह सिक्के जमा करते हैं. वह अपने साथ लाई उन किताबों को दिखाते हैं जिनमें उन्हें वर्ष और दुर्लभता के अनुसार प्रदर्शित किया गया है. उन्होंने उन सिक्कों को दिखाया जिसे ख़रीदने के लिए लोग उन्हें 65,000 और 85,000 रुपए तक देने को तैयार थे. वह मुस्कराकर कहते हैं, "लेकिन मैंने इन्हें बेचा नहीं." जब मैं उनके सिक्कों की तारीफ़ कर रही थी, तभी उनकी पत्नी ने मुझे जलपान के लिए पूछा. प्लेट में नमकीन काजू और एलंद पड़म (भारतीय बेर) परोसा. वे काफ़ी स्वादिष्ट, नमकीन और खट्टे थे. बैठक की बाक़ी सभी चीज़ों की तरह जलपान भी संतोषजनक था.

*****

कटहल तोड़ने की प्रक्रिया जटिल और पेचीदा होती है. एक बड़े फल तक पहुंचने के लिए खेतिहर मज़दूर पेड़ पर चढ़ रहा है

जब फल तैयार हो जाते हैं और ऊंचाई पर होते हैं, तो उन्हें काटकर रस्सी के सहारे धीरे-धीरे नीचे उतारा जाता है

उन्होंने एक परिचित को आयिरमकाची को पट्टे पर दिया है. वह हंसते हुए कहते हैं, "लेकिन हम फ़सल का कुछ हिस्सा अपने पास रख लें, तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी. या चाहें तो पूरा ही रख सकते हैं. हालांकि, इसे आयिरमकाची (एक हज़ार फलों वाला) कहा जाता है, लेकिन उसकी सालाना फ़सल उससे एक तिहाई और पांचवें हिस्से के बीच होती है. लेकिन यह मशहूर पेड़ है और इसके फलों की मांग बहुत ज़्यादा है. इसके किसी भी एक मध्यम आकार के फल में क़रीब दो सौ फलियां होती हैं. रामासामी बड़े चाव से बताते हैं, "इसके फल खाने में बहुत स्वादिष्ट और पकाने के लिए सबसे बढ़िया हैं."

आमतौर पर, एक पेड़ जितना पुराना होता है, उसकी शाखाएं उतनी ही मोटी और उसमें उतने ही ज़्यादा फ़ल लगते हैं. रामासामी कहते हैं, "पेड़ों की देखभाल करने वाले यह जानते हैं कि बड़े फल के लिए उसकी शाखाओं पर अधिकतम कितने फल होने चाहिए. अगर किसी नए पेड़ पर बहुत ज़्यादा फल लगे हैं, तो वे सारे छोटे ही रहेंगे. और वह उनका आकार बताने के लिए अपने हाथों को ऐसे पास लाते हैं, मानो उन्होंने कोई नारियल पकड़ा हो. आमतौर पर कटहल उगाने के लिए किसान दवाईयों का छिड़काव करते हैं. रामासामी बताते हैं कि ऐसा असंभव तो नहीं है, लेकिन शत-प्रतिशत जैविक तरीक़े से फ़सल तैयार करना बहुत कठिन है.

वह हंसते हुए कहते हैं, "अगर हम एक बड़े से पेड़ पर बहुत थोड़े से फल उगने के लिए छोड़ें, तो हर कटहल बहुत बड़ा और भारी होगा. लेकिन इसमें ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है. उस पर कीटों का हमला हो सकता है, बारिश से वह ख़राब हो सकता है या तूफ़ान में गिर सकता है. हम बहुत लालची नहीं हो सकते."

वह कटहल पर आधारित एक किताब को खोलकर उसमें छपी तस्वीरें दिखाते हैं, "देखिए कैसे बड़े फलों का संरक्षण किया जाता है...फलों को टिकाए रखने के लिए टोकरियां बनाई जाती हैं और उन्हें रस्सी की मदद से शाखाओं से बांध दिया जाता है. इस तरह, फल को टिके रहने में मदद मिलती है और वे नहीं गिरते हैं. जब उन्हें काटा जाता है, तो उसे रस्सी की मदद से धीरे से नीचे लाया जाता है. और इस तरह से उसे उठाया जाता है." एक तस्वीर में दो आदमी एक बहुत बड़े से कटहल को उठाए हुए थे, जो किसी आदमी जितना लंबा और चौड़ा था. रामासामी ये देखने के लिए रोज़ अपने पेड़ों का निरीक्षण करते हैं कि कहीं किसी फ़ल की टहनी कमज़ोर तो नहीं हो गई है. "हम तुरंत ही रस्सी की टोकरी तैयार करके उसे फल के नीचे बांध देते हैं."

कई बार बहुत देखभाल के बावजूद फल टूटकर गिर जाते हैं. उन्हें इकट्ठा करके उनसे पशुओं का चारा तैयार किया जाता है. "देखा उन कटहलों को? वे नीचे गिर गए और अब उन्हें बेचा नहीं जा सकता. मेरी गायें और बकरियां इसे मज़े से खाएंगे." करुवाडु बेचने वाली महिलाओं ने अपनी कुछ मछलियां बेच ली हैं. लोहे के तराजू पर तोली हुई मछलियों को रसोई में ले जाया गया. उन्हें खाने के लिए डोसा परोसा गया. वे खाते हुए हमारी बातें सुन रही थीं और बीच-बीच में बातचीत में हिस्सा ले रही थीं. उन्होंने रामासामी से कहा, "हमें एक कटहल दे दीजिए. हमारे बच्चे खाना चाहते हैं." रामासामी ने जवाब दिया, "अगले महीने आकर ले जाना."

रामासामी के बाग़ के प्रवेश द्वार पर, एक पड़ोसी किसान अपनी उपज को एक क़तार में रखते हैं

रामासामी बताते हैं कि एक बार जब फलों को तोड़ लिया जाता है, तो उन्हें मंडी में कमीशन एजेंट्स के पास भेजा जाता है. "किसी ग्राहक के आने पर वे हमें फ़ोन करते हैं और हमसे क़ीमत के बारे में पूछते हैं. हमारी सहमति लेने के बाद वे उसे बेचकर हमें पैसे देते हैं. हर एक हज़ार रुपए की बिक्री पर वे दोनों (उनसे और ग्राहकों से) से 50 या 100 रुपए लेते हैं." रामासामी ख़ुशी-ख़ुशी अपनी आय का 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा उन्हें देने को तैयार होते हैं, क्योंकि इससे "किसान बहुत सारा सिरदर्द झेलने से बच जाते हैं. हमें किसी ग्राहक के आने तक वहां खड़े होकर इंतज़ार नहीं करना पड़ता. कभी, इसमें एक दिन से ज़्यादा का समय लग जाता है. हमारे पास दूसरे काम भी तो हैं न? हम सारा वक़्त पनरुती में ही नहीं बिता सकते!"

रामासामी बताते हैं कि दो दशक पहले तक ज़िले में दूसरी फ़सलें भी लगाई जाती थीं. "हमने बहुत सारी टैपिओका (कसावा) और मूंगफलियों की फ़सलें उगाईं. जैसे-जैसे बहुत सारी काजू की फैक्ट्रियां खड़ी हुईं, श्रम की उपलब्धता घटने लगी. इसके कारण बहुत से किसान कटहल की खेती करने लगे. "कटहल की खेती में श्रमिकों की बहुत कम दिनों के लिए काम करने की ज़रूरत पड़ती है." उन्होंने सूखी मछलियां बेचने वाली दो महिलाओं की ओर इशारा करते हुए कहा, "और इस कारण यहां काम करने के लिए ये दोनों बहुत दूर से आती हैं. ये दोनों दूसरे गांव से हैं."

हालांकि, वह बताते हैं कि अब किसान कटहल की खेती को भी छोड़ने लगे हैं. रामासामी की पांच एकड़ की ज़मीन पर क़रीब 150 पेड़ लगे हुए हैं. यही ज़मीन काजू, आम और इमली के पेड़ों से भी घिरी हुई है. वह बताते हैं, "हमने कटहल और काजू के पेड़ों को पट्टे पर दे रखा है. हम आम और इमली की कटाई करते हैं." उन्होंने पला मरम यानी कटहल के पेड़ों की संख्या में कमी करने की योजना बनाई है. "इसका कारण तूफ़ान है. थाने चक्रवात के दौरान, मेरे लगभग दो सौ पेड़ गिर गए. हमें उन्हें हटाना पड़ा...ज़्यादातर इस क्षेत्र में गिरे थे. अब हम कटहल की जगह काजू के पेड़ लगा रहे हैं."

इसका कारण ये नहीं है कि काजू और दूसरी फ़सलें तूफ़ान में ख़राब नहीं होंगी. वह कहते हैं, "लेकिन उनसे पहले ही साल से फ़सलें तैयार होने लगती हैं. काजू की बहुत कम देखभाल करनी पड़ती है. कडलूर ज़िले में बहुत तूफ़ान आते हैं, और हर दस साल में हमने एक बड़ा तूफ़ान देखा है." वह अपना सिर हिलाते हुए और हाथ से इशारा करते हुए अपने नुक़सान के बारे में बताते हैं, "कटहल के जो पेड़ 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फल लगते हैं, और वही तूफ़ान में सबसे पहले गिरते हैं. हमें बहुत ख़राब लगता है."

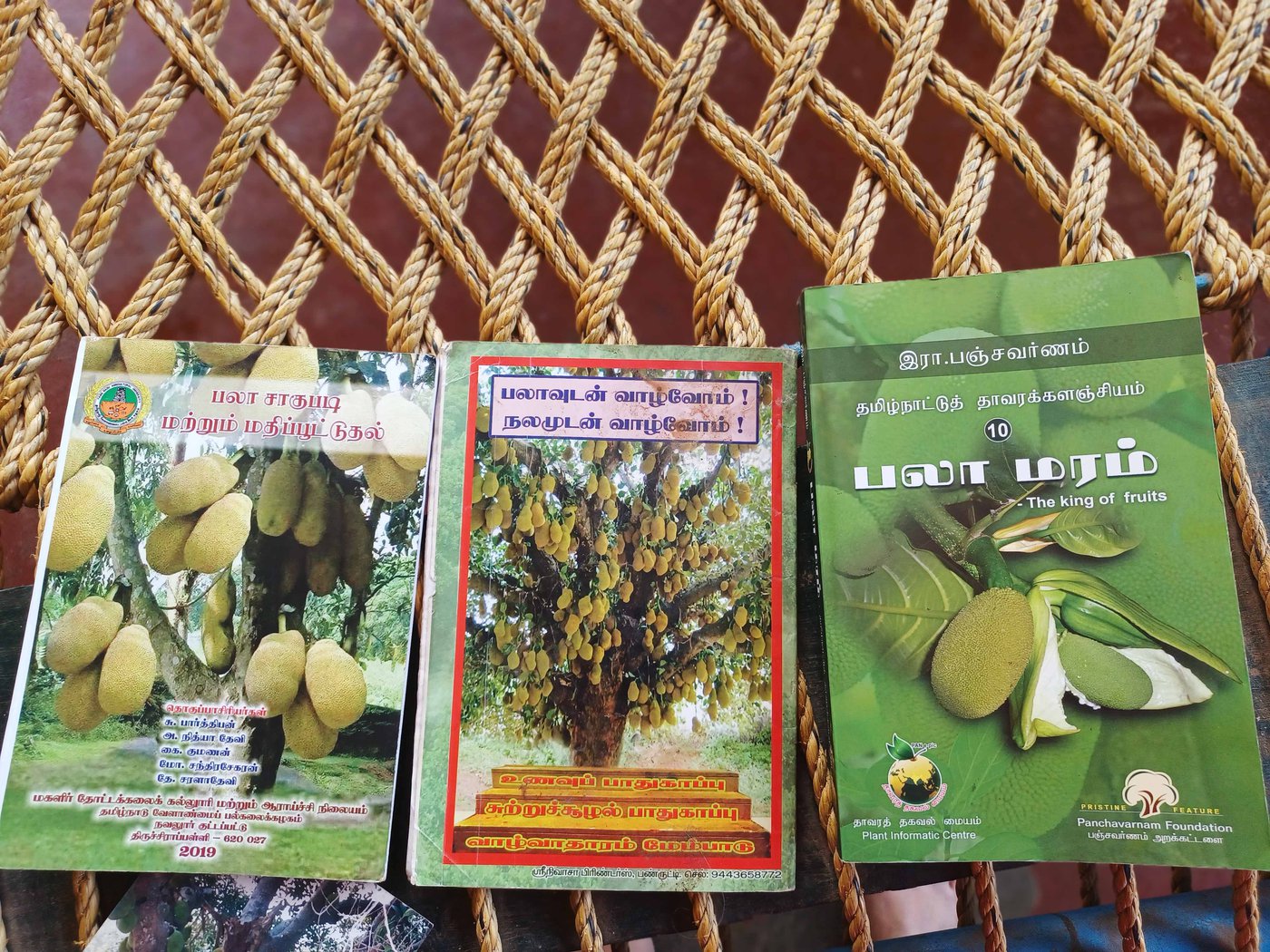

बाएं: बीते सालों में रामासामी ने कटहल पर आधारित साहित्य का काफ़ी संग्रह किया है, जिसमें कुछ दुर्लभ पुस्तकें भी शामिल हैं. दाएं: मुद्राशास्त्री होने के नाते रामासामी के पास सिक्कों का भी एक शानदार संग्रह मौजूद है

कडलूर की डिस्ट्रिक्ट डायग्नोस्टिक रिपोर्ट से हमें तूफ़ान आने का कारण पता चलता है, जिसके अनुसार: "लंबी तटीय रेखा होने के कारण ये ज़िला चक्रवाती तूफ़ानों और मूसलाधार बारिशों के लिहाज़ से अतिसंवेदनशील है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है."

साल 2012 की अख़बारी रिपोर्टों से हमें थाने चक्रवात से हुई तबाही के बारे में पता चलता है. इस तूफ़ान ने 11 दिसंबर, 2011 को कडलूर ज़िले में काफ़ी बर्बादी मचाई. बिज़नेस लाइन के मुताबिक़, "तूफ़ान के कारण ज़िले भर में कटहल, आम, केले, नारियल, काजू एवं अन्य फ़सलों के दो करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ गिर गए." रामासामी बताते हैं कि उन्होंने लोगों से कहा कि जिन्हें लकड़ियां चाहिए वे आकर ले जाएं. "हम पैसा नहीं चाहते थे; हम गिरे हुए पेड़ों को देखना सहन नहीं कर पा रहे थे...बहुत सारे लोग आए और अपने घर की मरम्मत के लिए लड़कियां उठाकर ले गए."

*****

रामासामी के घर से कटहल का बाग़ कुछ ही दूर है. पड़ोस में एक किसान फलों को तोड़कर एक तरफ़ जमा कर रहा था. उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों की खिलौने वाली ट्रेन के छोटे-छोटे डब्बे रखे हों. उन्हें बाज़ार के लिए उठाने वाले ट्रकों के इंतज़ार में एक कोने में क़तार में सजाकर रखा गया था. जैसे ही हम बाग़ में घुसे, तो ऐसा लगा कि तापमान कुछ कम हो गया है. हवा थोड़ी ठंडी मालूम पड़ने लगी थी.

रामासामी पेड़ों, पौधों और फलों के बारे में बात करते हुए लगातार चलते जा रहे थे. उनके बाग़ तक की सैर थोड़ी शिक्षाप्रद, लेकिन काफ़ी हद तक एक पिकनिक के समान थी. उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें खाने को दीं: काजू के फल, जो मोटे और रसीले होते हैं; शहद भरे सेब, जो चीनी से भरे होते हैं; और खट्टी-मीठी इमली का गूदा, एक साथ तीनों का स्वाद.

इसके बाद उन्होंने हमें सूंघने के लिए तेज पत्ता तोड़कर दिया और पूछा कि क्या हम पानी का स्वाद लेना चाहते हैं? जब तक हम जवाब देते, वह जल्दी से खेत के एक कोने में गए और मोटर चला दिया. एक मोटे पाइप से पानी निकलने लगा, जिसे देखकर लगा जैसे भरी दुपहर में हीरे चमक रहे हों. हम अपनी हथेलियों से बोरवेल का पानी पीने लगे. पानी मीठा तो नहीं, लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट था, शहर के नलों से आने वाले क्लोरिन मिले सादे पानी से एकदम अलग. एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उन्होंने मोटर बंद कर दिया. हमारी सैर जारी थी.

मालिगमपट्टु गांव में स्थित अपने घर पर रामासामी

हम फिर से आयिरमकाची की तरफ़ गए, जो ज़िले का सबसे पुराना पेड़ है. उसका वितान आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी बड़ा और घना था. हालांकि, लकड़ियों से उसकी उम्र का पता चल रहा था. ये यहां से ऐंठा हुआ, वहां से खोखला है, लेकिन इसका आधार कई महीनों तक चारों तरफ़ कटहल से घिरा होता है, जो उसकी शाखाओं पर लगते हैं. रामासामी ने बताया कि “अगले महीने ये बहुत शानदार दिखेगा.”

बाग़ में कई बड़े पेड़ थे. वह हमें दूसरे कोने की ओर ले गए और इशारा करते हुए कहा, "वहां 43 प्रतिशत ग्लूकोज़ वाले कटहल लगे हैं." ज़मीन पर छायाएं नाच रही थीं, शाखाएं एक-दूसरे से रगड़ खा रही थीं और चिड़िया चहचहा रही थीं. वहां जाकर किसी पेड़ के नीचे लेटकर आसपास के नज़ारे को देखने का ख़याल गहराता जा रहा था, लेकिन रामासामी अब तक विभिन्न क़िस्मों के बारे में बताने लगे थे और यह सब काफ़ी दिलचस्प था. आम के ठीक विपरीत, जिसमें नीलम और बेंगलुरा जैसी क़िस्मों के स्वाद एकदम अलग होते हैं और उनकी नक़ल काफ़ी आसानी से तैयार की जा सकती है, कटहल की क़िस्मों की नक़ल तैयार करना काफ़ी मुश्किल है.

उन्होंने एक बेहद मीठे फल की ओर इशारा करते हुए कहा, "मान लो, मैं इस पेड़ की नक़ल तैयार करना चाहता हूं. इसके लिए मैं उसके बीजों पर निर्भर नहीं रह सकता. क्योंकि एक फल के अंदर भले ही सौ बीज हों, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनमें से एक भी मूल क़िस्म जैसा न हो!" वजह? क्रॉस पोलिनेशन. एक अलग पेड़ के परागण दूसरे पेड़ को निषेचित कर सकते हैं, और उसके कारण क़िस्मों में बदलाव आ सकता है.

वह बताते हैं, "हम मौसम के सबसे पहले या आख़िरी फल को लेते हैं. जब हमें पता होता है कि उसके 200 फुट के दायरे में किसी दूसरे पेड़ पर कटहल नहीं हैं. और उसका इस्तेमाल ख़ासतौर पर बीज इकट्ठा करने के लिए किया जाता है." नहीं तो किसान नक़ल तैयार करने या अनुकूल गुणों वाले फलों, जैसे सोलई (फली) की मिठास और दृढ़ता के लिए क़लम का सहारा लेते हैं.

इसके अलावा, दूसरी जटिलताएं भी हैं. अलग-अलग समय (45 से 55 या 70 दिन) पर तोड़े गए फलों का स्वाद भी अलग-अलग होता है. कटहल की खेती भले ही बहुत ज़्यादा श्रमप्रधान न हो, लेकिन कठिन ज़रूर है, क्योंकि उसके फल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं. रामासामी कहते हैं, "हमें एक कोल्ड स्टोरेज की सुविधा की ज़रूरत है." लगभग सभी किसानों और व्यापारियों की यही मांग है. "तीन से पांच दिन, उससे ज़्यादा नहीं. उसके बाद फल ख़राब हो जाते हैं. मैं काजू के फलों को साल भर बाद भी बेच सकता हूं. लेकिन यह एक हफ़्ता भी नहीं टिक सकता!"

आयिरमकाची तो ज़रूर ख़ुश होगा. आखिरकार, वह 200 साल से अपनी जगह पर खड़ा है...

बाएं: रामासामी के एल्बम से आयिरमकाची की एक पुरानी तस्वीर. दाएं: साल 2022 में, रामासामी के बाग़ में फलों से लदा वही पेड़

इस शोध अध्ययन को बेंगलुरु के अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के अनुसंधान अनुदान कार्यक्रम 2020 के तहत अनुदान हासिल हुआ है.

कवर फ़ोटो: एम. पलानी कुमार

अनुवाद: प्रतिमा