মোহাম্মদ গিয়াসুদ্দিন আজমের দোকানে টানটান দড়িতে পিন দিয়ে টাঙানো রয়েছে রঙিন কাগজ, বিয়ের কার্ড এবং পোস্টার। সাদা ধপধপে কাগজের উপরে খাগের কলম দিয়ে উর্দুতে লেখা আল্লাহ। কোনও কিছু করার আগে তিনি এই কাজটি করেন। তাঁর কথায়, “আমি আঠাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে লিপিকরের কাজ করছি। সৌদি আরবে কাজ করার সময় এই শিল্পে আমার হাতেখড়ি। ১৯৯৬ সালে যখন ভারতে ফিরে এলাম, তখন এই দোকান শুরু করি।”

চুয়াল্লিশ বছর বয়সী আজিম থাকেন হায়দরাবাদ শহরের কেন্দ্রে। চারমিনারের কাছে চট্টা বাজারের একটি তিনতলা বাড়ি, জামাল মার্কেটে তাঁর দোকান। এটি শহরের অন্যতম প্রাচীন বাজারগুলির মধ্যে একটি। সারি বাঁধা ছাপাখানায় শতাব্দী প্রাচীন এই বিশেষ খত্ততি (উর্দু ও আরবি লিপিবিদ্যা) শিল্পের চর্চা করা হয় মুদ্রণশিল্পের এই কেন্দ্রে।

খত্ততির উৎস সন্ধান করলে জানা যায়, দাক্ষিণাত্যের কুতুব শাহী রাজাদের (১৫১৮-১৬৮৭) আমলে এর শুরু। ঐতিহাসিকভাবে, এই শিল্পের অনুশীলনকারীরা (যাঁদের খত্তত বা কাতিব বলা হয়) আরবি ও উর্দুতে কোরান চিত্রিত করেছিলেন বলে জানা যায়। এর মধ্যে কয়েকটি হাতে লেখা কোরান হায়দরাবাদ ও তার আশেপাশের যাদুঘরে রয়েছে। কুতুব শাহী রাজবংশের আমলে নির্মিত নানা স্মৃতিস্তম্ভগুলিতেও খত্ততির অনেক নিদর্শন দেখা যায়। বেশিরভাগ মানুষই এখন কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে দক্ষ লিপিকরের সন্ধানে চট্টা বাজারে আসেন উর্দু ক্যালিগ্রাফি বা খুশ খত (ঝরঝরে হাতের লেখা) খুঁজতে। উর্দু স্কুল এবং মাদ্রাসাগুলিও মাঝে মাঝে এখানে তাদের লোগো ডিজাইন করানোর জন্য আসে।

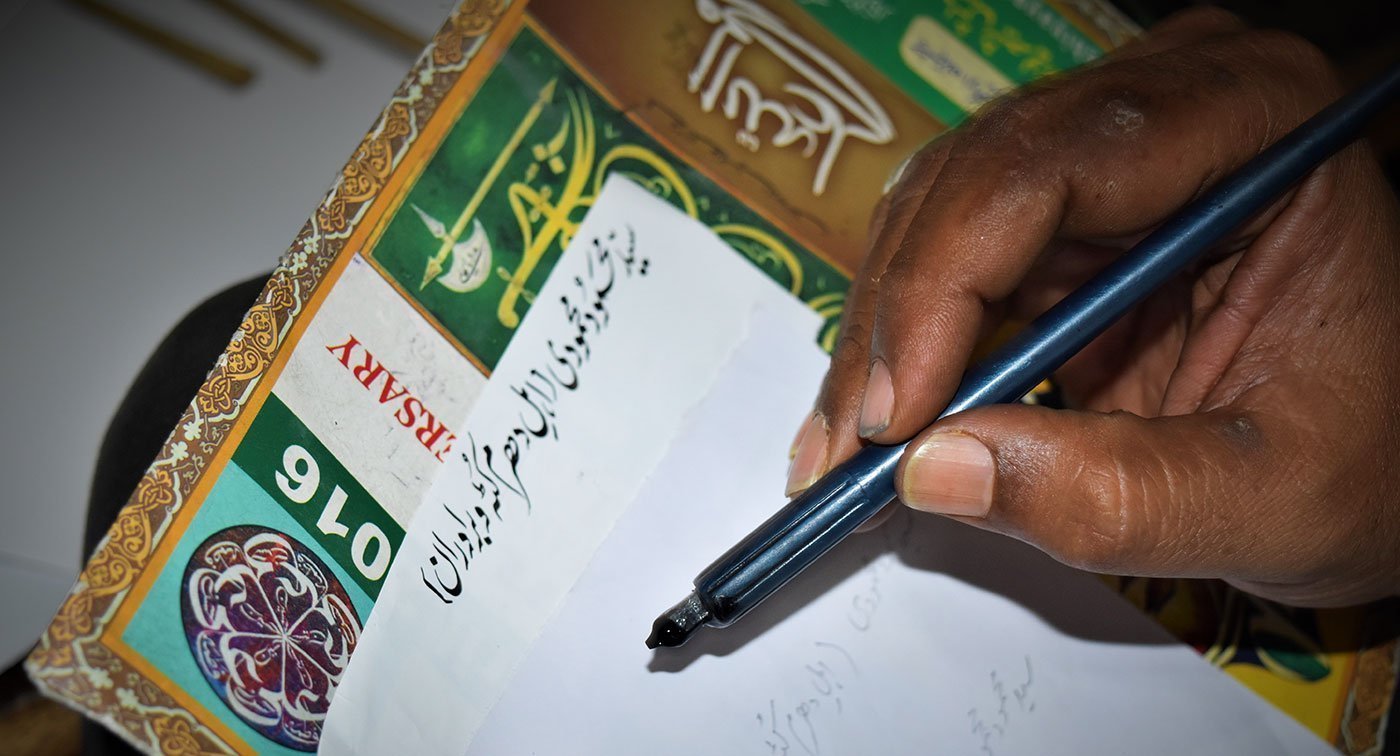

আজিমকে ঘিরে থাকা তৎপর কারিগরদের কাগজ নাড়াচাড়া, গ্রাহকের রাগত চিৎকার, ছাপাখানার ঘড়ঘড় আওয়াজের মাঝেও তিনি নীরবে কাজ করে যান। তাঁর কথায়, “লোকে আমাকে মাস্টার লিপিকর বলে ডাকলেও আমি নিজেকে এই শিল্পের একজন অনুশীলনকারী মনে করি। খত্ততিতে ব্যাকরণই সব। প্রতিটি লিপি, প্রতিটি বর্ণের একটা ব্যাকরণ আছে - দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা এবং প্রতিটি বিন্দুর মাঝে ব্যবধান খুব গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণের সৌন্দর্য নির্ভর করে আপনি ব্যাকরণের সঙ্গে কোনও আপস না করে কলমটি কেমনভাবে ঘোরাবেন, তার উপর। এসবই সূক্ষ্ম, দক্ষ হাতের চালনার উপর নির্ভর করে।”

মোহাম্মদ গিয়াসুদ্দিন আজম কাজে নিমজ্জিত: 'প্রতিটি লিপি, প্রতিটি বর্ণের একটা ব্যাকরণ আছে...'

চট্টা বাজারের অন্যান্য কাতিবদের মতো আজিমও সপ্তাহে ছয় দিন গড়ে আট ঘণ্টা করে কাজ করেন। তাঁর কথায়, “আরবিতে প্রায় ২১৩ খত্ততি বর্ণ রয়েছে। সবগুলো শিখতে অন্তত তিরিশ বছর সময় লাগে এবং নিখুঁতভাবে সব শিখতে গেলে আজীবন অনুশীলন করতে হবে। এই শিল্প শিখতে চাইলে, সারা জীবন ব্যয় করলেও সেটা কম পড়বে।”

এক পাতার বিয়ের আমন্ত্রণপত্রের জন্য লিপিকরেরা সাধারণত দুশো থেকে তিনশো টাকা নেন। এই কাজ করতে তাঁদের পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি লাগে না। এরপর গ্রাহকরা আশেপাশের ছাপাখানা থেকে এই নকশার অনুলিপি তৈরি করিয়ে নেন। তাঁদের নিজস্ব হিসেব অনুযায়ী, ওল্ড সিটি এলাকায় খুব বেশি হলে দশ জন কাতিব অবশিষ্ট আছেন, ঠিকঠাক বরাত এলে এক-একজনের হাতে দশটি ডিজাইনের কাজ থাকে দৈনিক।

চারমিনারের কাছে ঘাঞ্জি বাজারের বাসিন্দা আফজল মুহাম্মদ খানের মতো অনেকেই ১৯৯০ সাল নাগাদ এই কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন, “আমার বাবা ঘৌস মোহাম্মদ খান তাঁর সময়ের শীর্ষস্থানীয় লিপিকরদের একজন ছিলেন।” তাঁর হাল ছেড়ে দেওয়া মুখে শুনি, “উনি ইদারা-এ-আদাবিয়াত-এ-উর্দু [হায়দরাবাদ শহরের পাঞ্জাগুট্টা অঞ্চলের একটি লিপিবিদ্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র] প্রতিষ্ঠানে শয়ে শয়ে ছাত্র পড়াতেন। আমরা সিয়াসত [একটি উর্দু দৈনিক]-এ একসঙ্গে কাজ করতাম। কিন্তু কম্পিউটার আসার পরে আমার চাকরি গেল, আমি তখন বিজ্ঞাপনের কাজ শুরু করলাম। এই শিল্প আর কয়েক বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। আমরা [লিপিকররা ] এই পরম্পরার শেষ প্রতিভূ।”

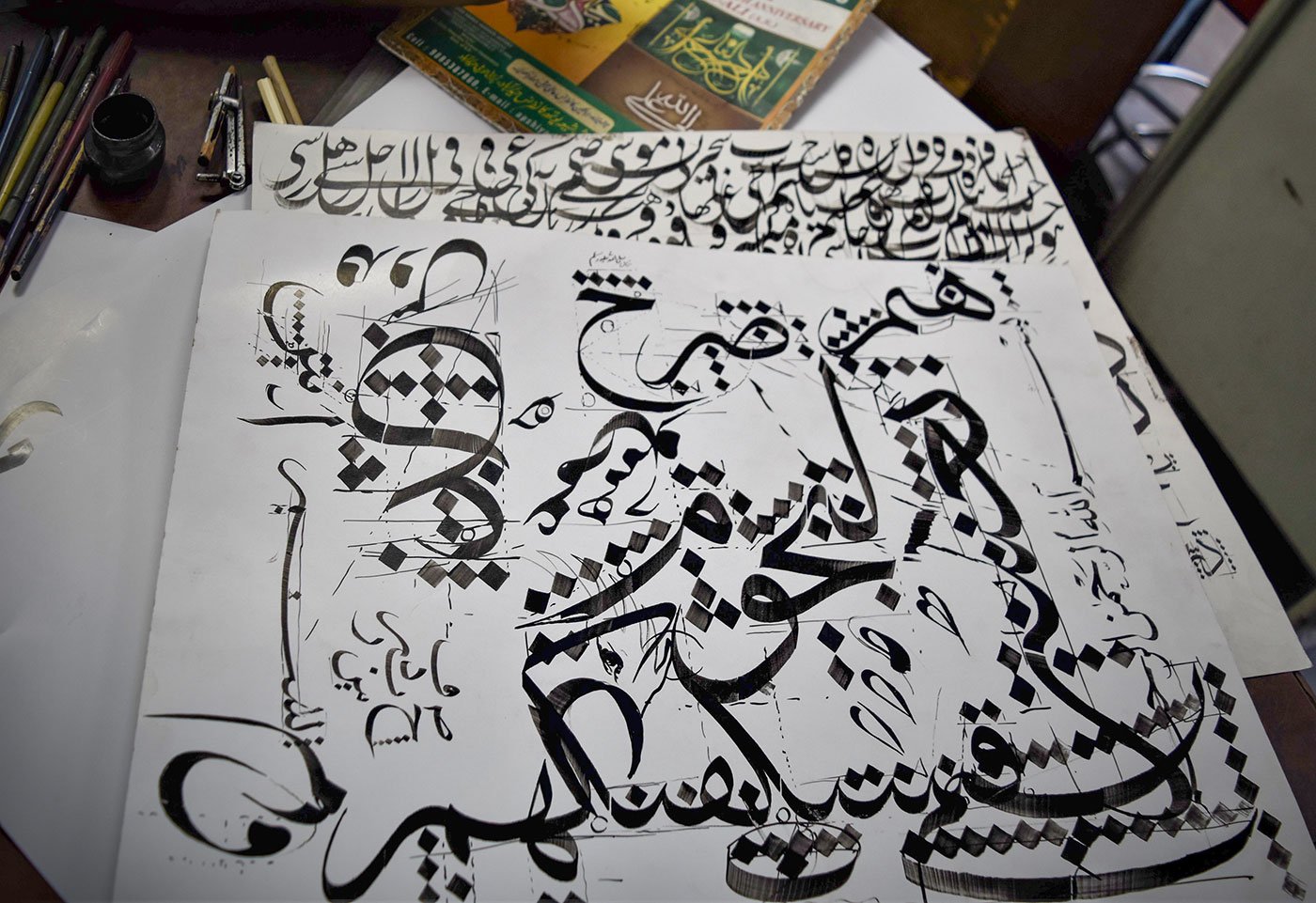

বাঁদিকে: চট্টা বাজারের একটি দোকানে ক্যালিগ্রাফির খসড়া। কেন্দ্রে: ১৯৯২ সালে সিয়াসত দৈনিকে কাজ হারানোর পরে তেষট্টি বছরের মুহাম্মদ আবদুল খলীল আবিদ ওয়েলকাম প্রিন্টার্স নামে দোকান শুরু করেন। ডানদিকে: মুহাম্মদ ফাহীম এবং জয়নুল আবেদিন তাঁদের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লিপিবিদ্যা শিখেছেন

১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে, উর্দু বর্ণমালা কম্পিউটারাইজড হয়ে যায় এবং গ্রাহকরা ডিজিটাল মুদ্রণের দিকে যেতে শুরু করেন। এর ফলে, লিপিকরদের চাহিদা হঠাৎ করে খুব কমে যায়। সিয়াসতের মতো সংবাদপত্রগুলিও ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশ শুরু করলে, কেবলমাত্র এক-দুজন লিপিকরকে কাগজের কিছু কিছু শিরোনাম লেখার জন্য রাখা হয়, বাকিদের চাকরি চলে যায়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন চট্টা বাজারে ছোটো দোকান খুলে বিয়ের কার্ড, লোগো, পোস্টার এবং সাইনবোর্ডে ক্যালিগ্রাফি করতে শুরু করেন।

এখানকার লিপিকরদের মতে, নামমাত্র সরকারি সাহায্য দিয়ে এই শিল্প সংরক্ষণ অসম্ভব; খত্ততি শিল্পের এখন চরম দুরবস্থার সম্মুখীন, আর এর বিলুপ্তির ঝুঁকি বেড়েই যাচ্ছে। তাছাড়া, নতুন প্রজন্ম এতে আগ্রহী নয় - হাতে গোনা যে কয়েকজন শেখেন, তাঁরা লিপিবিদ্যা অনুশীলনের কঠোর পরিশ্রম, চাহিদা সামলাতে না পেরে ছেড়ে দেন, আবার কেউ কেউ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই কাজকে সময়ের অপচয় মনে করেন।

তবে তিরিশের কোঠার শেষে পা দেওয়া মুহাম্মদ ফাহীম এবং জয়নুল আবেদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁদের বাবা মুহাম্মদ নায়ীম সাবেরি, (তিনি ২০১৮ সালে মারা যান) একজন বিশিষ্ট লিপিকার ছিলেন। চট্টা বাজারে তাঁর ছেলেরা ও অন্যান্য মানুষেরা আমাকে জানান, উর্দু এবং আরবি লিপিবিদ্যায় একাধিক রং ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তিনিই পথিকৃৎ। তাঁর তৈরি করা দোকান এখন তাঁর ছেলেরা চালান। উর্দু ও আরবি ছাড়া তাঁরা ইংরেজি লিপিবিদ্যাতেও দক্ষ। কুয়েত, সৌদি আরবসহ অন্যান্য দেশেও দুই ভাইয়ের গ্রাহক আছেন, তাঁদের জন্য সময় বিশেষে দুই লিপিকর বড়ো ফ্রেমের উর্দু ক্যালিগ্রাফি তৈরি করেন।

দিনের কাজের শেষে, চট্টা বাজারের লিপিকরেরা, তাঁদের কলমগুলি পরিচ্ছন্নভাবে সাজিয়ে, কালির দোয়াত তুলে রাখেন। বাড়ি ফেরার আগে তাঁরা নামাজ পড়েন। যখন আজিমের কাছে আমি জানতে চাই এই শিল্পটি বুঝি অদূর ভবিষ্যতে হারিয়ে যাবে কি না, তাঁর উত্তরে আশঙ্কার ছায়া। “এরকম বলবেন না! আমাদের শেষ নিঃশ্বাস অবধি, আমরা একে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাব।” তাঁর দোকানের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে আজিমকে নিয়ে একটি ইংরেজি পত্রিকায় লেখা নিবন্ধের জীর্ণ এবং ম্লান হয়ে যাওয়া পাতা, অনেকটা যেন তাঁর শিল্পেরই মতো।

এই নিবন্ধটির একটি সংস্করণ এপ্রিল ২০১৯ সালে হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নাল ‘ইউওএইচ ডিসপ্যাচ’-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুবাদ: শুচিস্মিতা ঘোষ