সুরেন্দ্রনাথ অবস্থী হাত তুলে দেখান দূর দিগন্তের দিকে, যার অস্তিত্ব এখন শুধুই তাঁর স্মৃতিতে। “এই সবটা, আর ওই দিকটাও পুরো,” হাত প্রসারিত করে দেন তিনি, ঠোঁটে খেলে যায় মৃদু হাসি।

“বড়ো ভালোবাসতাম। ওর কারণেই তো আমাদের মাত্র ১০ ফুটিয়া কুয়োতেও মিঠে পানি আসত। প্রতি বর্ষায় আমাদের বাড়ির উঠোনে উঠে আসত। প্রতি তিন বছরে কারও না কারও বলি নিত – ছোটখাটো জীবজন্তুই সাধারণত। একবার আমার ১৬ বছরের তুতো ভাইকে তুলে নিয়ে গেছিল। প্রচণ্ড রাগে ওদিকপানে তাকিয়ে রাতদিন শাপশাপান্ত করতাম,” বলছেন তিনি। “কিন্তু এখন ওর রাগ আর ভাঙেই না… বোধহয় ওই ব্রিজটার জন্য।” ধীরে ধীরে নিভে আসে তাঁর স্বর।

এপার-ওপার ৬৭ মিটার লম্বা এক সেতুর উপর দাঁড়িয়ে আছেন অবস্থী, নিচে প্রায় অদৃশ্য এক নদী। নাম তার সাই, অবস্থীর গল্পের কূপিতা ‘ও’। সেতুর নিচে খেতজমি – নদীখাত ভরা সদ্য-কাটা গমের শিসে, দু’পাশ ধরে হাওয়ায় মৃদুমন্দ দুলছে জল টানার ওস্তাদ ইউক্যালিপটাস গাছের সারি।

অবস্থীর বন্ধু ও সহযোগী অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক জগদীশ প্রসাদ ত্যাগী সাইয়ের স্মৃতিচারণা করেন “ভীষণ সুন্দর নদী” বলে।

তাঁর গল্পে গভীর জলের ঘূর্ণির কানা ঘেঁসে ঘাই মারে পেল্লায় সব মাছ। তাঁর মনে পড়ে গভীর জলে খেলে বেড়ানো রুই, বাণমাছ, পটকা মাছের কথা। “যবে থেকে জল শুকিয়ে যেতে লাগল, মাছগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেল,” বলেন তিনি।

এমন কত সুখস্মৃতি আছে। ২০০৭-২০১২ সাল গ্রামের সরপঞ্চের ভূমিকা পালন করেছেন ৭৪ বছরের মালতী অবস্থী, এখনও মনে করতে পারেন, নদীখাত থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে তাঁর উঠোনে কীভাবে ছুটে আসত সাই। সেই বিরাট উঠোনে প্রতিবছর গ্রামবাসীরা মিলে ‘অন্ন পর্বত দান’ উৎসব করতেন, সাইয়ের রোষে ফসল হারানো পরিবারগুলির সাহায্যার্থে।

“এখন সেই সামাজিকতা আর নেই। শস্যের সেই স্বাদ নেই। কুয়োয় জল নেই। আমাদের যত কষ্ট, গবাদি পশুদেরও তত। জীবন পানসে হয়ে গেছে,” বলেন তিনি।

বাঁদিকে: সাই নদীর উপর সেতুতে দাঁড়িয়ে সুরেন্দ্রনাথ অবস্থী। ডানদিকে: আজাদ নগরে নিজের বাড়িতে জগদীশ প্রসাদ ত্যাগী

সাই নদীর উপর সেতুর দাবিতে লড়াইয়ের দিনগুলি মনে করছেন জগদীশ প্রসাদ ত্যাগী (বাঁদিকে) ও সুরেন্দ্রনাথ অবস্থী (ডানদিকে)। ডানদিকে: মালতী অবস্থী স্মৃতিচারণ করছেন কীভাবে এককালে নদীখাত থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে তাঁর উঠোনে ঢুকে আসত সাইয়ের জল

গোমতী নদীর উপনদী সাই। ভারতীয় পুরাণে তার স্থান মর্যাদার। ষোড়শ শতকে গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত রামচরিতমানসে তাকে আদিগঙ্গা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের হারদোই জেলার পিহানি ব্লকভুক্ত বিজগাওয়ান গ্রামের একটি পুকুর থেকে উৎপত্তি এই নদীর। প্রথম ১০ কিলোমিটার তাকে ডাকা হয় ঝাবর (পুকুর) নামে, তারপর থেকে তুলনায় জনপ্রিয় সাই। প্রায় ৬০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে লখনউ আর উন্নাও জেলার মধ্যে একরকমের সীমারেখা টেনে দেয় সাই নদী। হারদোইয়ের প্রায় ১১০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত রাজ্যের রাজধানী লখনউ, আর ১২২ কিলোমিটার দূরে উন্নাও।

উৎস থেকে শুরু করে জৌনপুর জেলার রাজেপুর গ্রামে গোমতী (নিজেই গঙ্গার উপনদী) নদীর সঙ্গে মিলন পর্যন্ত সাই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫০ কিলোমিটার। এই দৈর্ঘ্যের মূল কারণ হল তার আঁকাবাঁকা গতিপথ।

মোটের উপর দৈর্ঘ্যে ১২৬ কিলোমিটার এবং প্রস্থে ৭৫ কিলোমিটার মাপের হারদোইয়ের আকার কতকটা একটা অসমান চতুর্ভুজের মতো। জনসংখ্যা ৪১ লক্ষ। অধিকাংশ বাসিন্দার কাজ খেতমজুরি, তারপরেই আছেন চাষি এবং গৃহকর্ম ক্ষেত্রের শ্রমিকরা।

১৯০৪ সালে প্রকাশিত হারদোই আ গেজেটিয়ার , আগ্রা ও আওধ যৌথ প্রদেশের জেলা গেজেটিয়ারসমূহের দ্বাদশ খণ্ড অনুসারে, সাই নদীর উপত্যকা “জেলার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উপর দিয়ে বিস্তৃত।”

গেজেটে বলা হচ্ছে: “হারদোইয়ে চাষের জমি উর্বর হলেও … মধ্যে মধ্যে অনেক অগভীর ঢাল, অনুর্বর তিসরের চর … ঢাক আর ঝোপজঙ্গল … এই নিয়ে সাইয়ের উপত্যকা।”

পেশায় চিকিৎসক (অ্যানাস্থেটিস্ট) এবং বর্তমানে ৭৮ বছরের অবস্থীর জন্ম পারাউলিতে, মাধোগঞ্জ ব্লকের কুরসথ বুজুর্গ গ্রামের একটি পাড়ায়। যে সেতুতে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন তার থেকে ৫০০ মিটার দূরে সেই পাড়া।

বাঁদিকে: সাই নদীর বিশাল দৈর্ঘ্যের কারণ হল তার আঁকাবাঁকা গতিপথ। ডানদিকে: সাই নদীর উপরের সেতুতে দাঁড়িয়ে সুরেন্দ্রনাথ অবস্থী। পারাউলি এবং বান্দ গ্রামের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে সেতুটি

২০১১ জনগণনায় কুরসথ বুজুর্গ-এর জনসংখ্যা ১,৯১৯ বলা হয়েছে। এর মধ্যে পারাউলিতে বাস ১৩০ জনের, মূলত ব্রাহ্মণ, কয়েক ঘর চামার (তফশিলি জাতি) এবং বিশ্বকর্মা (ওবিসি বা অন্য অনগ্রসর জাতি)।

অবস্থী যে সেতুতে দাঁড়িয়ে আছেন তার দুইদিকে আছে পারাউলি আর বান্দ। বান্দ কাছৌনা ব্লকে অবস্থিত। অতীতে, এবং এখনও, কাছৌনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার এলাকা, যেখানে চাষিরা ফসল বিক্রি করেন এবং সার-কীটনাশক ইত্যাদি কেনেন। সেতু তৈরির আগে কুরসথ বুজুর্গ আর কাছৌনার মধ্যে দূরত্ব ছিল ২৫ কিলোমিটার। সেতু হওয়ার পর তা দাঁড়ায় ১৩ কিলোমিটারে।

কুরসথ আর কাছৌনার (এখন বালামউ জংশন) রেল স্টেশনের মধ্যে এককালে রেলব্রিজ ছিল একটি, যা পদযাত্রীরাও ব্যবহার করতেন। পুরনো বাসিন্দারা এখনও মনে করতে পারেন কাঠের পাটাতনে তৈরি সেতুর উপর দিয়ে মোটবোঝাই উটের সারি যাচ্ছে। কিন্তু ১৯৬০ সালে এক অস্বাভাবিক দুরন্ত বর্ষায় সেই ব্রিজ ভেঙে পড়ে যায় – আর বন্ধ হয়ে যায় এই দুই জায়গার মধ্যে দ্রুততম পথটি।

নতুন একটা সেতু বানানোর কথা প্রথম মাথায় আসে ত্যাগীর, তখন তিনি মাধোগঞ্জ ব্লকের সর্দার নগর গ্রামে প্রাথমিক স্কুলশিক্ষক। তাঁর বাড়ি ছিল পারাউলি থেকে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে অধুনা আজাদ নগর গঞ্জ বলে পরিচিত এলাকায়।

১৯৪৫ সালে ভূমিষ্ঠ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের পারিবারিক পদবি কিন্তু ত্যাগী নয়, সিং। ত্যাগী উপাধি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল কারণ গ্রামের মানুষের কল্যাণের জন্য নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তিনি। ২০০৮ সালে অবসর গ্রহণ করার সময়, যে জুনিয় হাই স্কুলে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন তারই প্রধান শিক্ষক পদে আসীন ছিলেন তিনি।

“আমার জন্ম খুবই গরিব পরিবারে, কিন্তু তাতে আমার পরের উপকার করার ইচ্ছায় কোনও বাধা পড়েনি,” বলছেন ত্যাগী। বয়স কামড় বসিয়েছে তাঁর হাতে-পায়ে-শরীরে – ঠিকমতো হাঁটতেও পারেন না আর। একবার আজাদ নগরের প্রধান গ্রামপথে তাঁর বাড়ির দুটি মোষই গভীর খানায় পড়ে যায়। প্রচুর টানাহ্যাঁচড়া করে তাদের বার করেন তিনি। কিন্তু থমকে যান বাবা মোহন সিং-এর কণ্ঠে বিলাপের স্বর শুনে – “এই রাস্তায় চলাচল যেদিন নিরাপদ হবে এমন কোনও দিন কি আর আসবে?”

“ওটা আমার ভিতরে কেমন একটা নাড়া দিয়েছিল। আমি ওই খন্দটা ভর্তি করতে লেগে পড়লাম। ছয় ফুট গভীর ছিল, তারও দুইগুণ চওড়া। রোজ সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে আর ফেরার পর পাশের একটা পুকুর থেকে কাদা নিয়ে গর্তে ফেলতাম; পুকুরটার নাম ছিল ‘কিচড় কা তাল’ (কাদার বা আবর্জনার পুকুর)। একটা গর্ত হয়ে গেলে পরের গর্তটায় হাত লাগালাম। অন্যরাও যোগ দিল,” স্মৃতিচারণ করেন ত্যাগী।

বাঁদিকে: যে জুনিয়র হাই স্কুলে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন সেখান থেকেই প্রধানশিক্ষক রূপে ২০০৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন ত্যাগী। ডানদিকে: হারদোইয়ের আজাদ নগরে ত্যাগীর বাড়িতে কথোপকথনে রত সুরেন্দ্রনাথ অবস্থী ও জগদীশপ্রসাদ ত্যাগী

গ্রামবাসীদের জন্য ছোটবড়ো এমন আরও অনেক কাজ করেছেন তিনি, যার অনেকটাই সম্ভব হয়েছে কারণ শিক্ষক হিসেবে প্রাপ্ত মর্যাদার জন্য। তার মধ্যে আছে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য সবচেয়ে কাছের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ডাক্তার নিয়ে আসা, এলাকা জীবাণুমুক্ত করার জন্য ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো, গ্রামের বাচ্চাদের জড়ো করে টিকা নেওয়ানো, এছাড়া নিজের গ্রামটিকে গঞ্জ এলাকার মধ্যে নিয়ে আসাও। পরবর্তীকালে পূর্ত দপ্তরের কাজকর্ম কেমন চলছে তা খতিয়ে দেখতে নিজেই নেমে পড়তেন মাঠে।

১৯৯৪ সালের আগে অবস্থী এবং ত্যাগী পরস্পরকে চিনতেন না। তবে একে অপরের সম্পর্কে জানতেন। নিজের গ্রামের প্রথম ডাক্তার অবস্থী ততদিন অবধি দেশের বাইরে বাইরেই কাটিয়েছেন (নাইজেরিয়া, ব্রিটেন এবং মালয়েশিয়ায়)। বুকের ভিতর বয়ে বেড়িয়েছেন তাঁর গ্রামের নদীর যন্ত্রণা, যার কারণে উঁচু ক্লাসের স্কুলশিক্ষা গ্রামের বাচ্চাদের কাছে অধরা থেকে যেত, বিশেষ করে গ্রামের স্কুলের ছাত্রীদের। তাই ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ভাই নরেন্দ্রকে বললেন একজন মাঝি খুঁজে দিতে, যে বর্ষাকালে ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে নদী পার করে দেবে। কাঠের নৌকাটির জন্য ৪,০০০ টাকা দিয়েছিলেন অবস্থী।

স্কুলের ডিউটি সারা হলে পর ছোটাই নামের সেই মাঝিকে ছাড় দেওয়া ছিল, বাকি দিনের জন্য সে ভাড়া নিতে পারবে। কিন্তু তার শর্ত হল স্কুলের একটা দিনও সে কামাই করতে পারবে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে নৌকাও ভেঙে পড়ল, কিন্তু ১৯৮০ সালের মধ্যে অবস্থী নিজের গ্রামেই অষ্টম শ্রেণি অবধি স্কুল তৈরি করে ফেলেন, নাম রাখেন দাদু-ঠাকুমার নামে – গঙ্গা সুগ্রহী স্মৃতি শিক্ষা কেন্দ্র। ১৯৮৭ সালে স্কুলটি উত্তর প্রদেশ রাজ্য উচ্চ বিদ্যালয় এবং মধ্যবর্তী শিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন পায়। কিন্তু সমস্যাটা রয়েই যায় – নদীর ওপার থেকে পারাউলিতে বাচ্চারা পড়তে আসবে কীভাবে?

অবস্থী ও ত্যাগীর যখন দেখা হল, দুইজনে মিলে স্থির করলেন নতুন একটা সেতু ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। মানুষ হিসেবে দুইজনে দুই মেরুর বাসিন্দা। অবস্থীকে সাঁতার শেখানো হয়েছিল সোজা জলে ফেলে দিয়ে, আর ত্যাগী জীবনে কোনওদিন নদীতে পায়ের আঙুলটিও দেওয়ার সাহস করেননি। অবস্থী তাঁর সরকারি চাকরির দরুণ আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠতে পারেননি কোনওদিন, অন্যদিকে ত্যাগীর কাছে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়াটাই ছিল সহজাত। এই দুই ভীষণ আলাদা কিন্তু একইরকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের পরিচয় থেকে জন্ম নিল ‘ক্ষেত্রীয় বিকাশ জন আন্দোলন’ বা কেভিজেএ।

কেভিজেএ-র সদস্যসংখ্যার হিসেব সেভাবে রাখা হত না, কিন্তু বেড়েই চলেছিল। ত্যাগী নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না বলে মা ভগবতী দেবীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করালেন পৌরসভা ভোটে দাঁড়াতে। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভোটে জিতে প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারলে আরও ভালোভাবে উন্নয়নের কাজ করতে পারবেন। দেখা গেল ভগবতী দেবী মাত্র পাঁচ ভোটে হেরে গেছেন, কিন্তু তারপর সাব ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আবেদন দাখিল করার পর সেই রায় উলটে দিয়ে ভগবতী দেবীকেই বিজয়ী ঘোষণা করল আদালত। ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত টাউন এরিয়া চেয়ারম্যানের পদে আসীন ছিলেন তিনি।

কিন্তু প্রথম প্রয়োজন ছিল কেভিজেএ-র নথিভুক্তিকরণ। কিন্তু লখনউয়ে অবস্থীর প্রতিপত্তি যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও এটা করা গেল না। কাজেই আন্দোলন এবার রাজনীতিবিদ ও নেতামন্ত্রীদের লক্ষ্য করে নতুন স্লোগান তুলল –“বিকাশ নেহি, তো ভোট নেহি” (বিকাশ না হলে, ভোটও মিলবে না) এবং “বিকাশ করো ইয়া গদ্দি ছোড়ো” (হয় বিকাশ আনো, নয় তো গদি ছাড়ো)।

‘বড়ো ভালোবাসতাম [সাই নদীকে]। ওর কারণেই তো আমাদের মাত্র ১০ ফুটিয়া কুয়োতেও মিঠে পানি আসত। প্রতি বর্ষায় আমাদের বাড়ির উঠোনে উঠে আসত’

তখনও অনথিভুক্ত সেই সংগঠনের প্রথম বৈঠকে ভুক্তভোগী ১৭টি গ্রাম থেকে প্রায় ৩,০০০ মানুষ পারাউলি এসেছিলেন ভগবতী দেবীর ভাষণ শুনতে। সবাইকে প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, “আমরা নিজেদের শরীর ও মন এই আন্দোলনে সমর্পণ করব। আমরা পিছু হটব না। এই প্রতিজ্ঞাপত্র আমাদের রক্ত দিয়ে স্বাক্ষরিত হবে। বান্দ আর পারাউলির মাঝে সেতু না হওয়া পর্যন্ত আমরা থামব না।” পত্রের শেষ হয়েছিল এই কথাগুলি দিয়ে: “লাল হোগা হামারা ঝান্ডা, ক্রান্তি হোগা কাম” (আমাদের পতাকা হবে লাল, আমাদের বিদ্রোহ হবে কাজ)।

এমন এক হাজারেরও বেশি প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়েছিল; তাতে জনে জনে রক্তমাখা বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে বা সই করে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

তারপর শুরু হল সেতুর ফল পাবে যেসব গ্রাম সেই সবকটিতে ঘোরা। “লোকে সাইকেল বার করল, বিছানাপত্তর বাঁধল, আর বেরিয়ে পড়ল। কোনও বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজনই পড়েনি,” মনে করেন ত্যাগী। যে গ্রামে যাওয়া হবে সেখানে আগে থেকে খবর পাঠিয়ে পথে পথে ডুগডুগি বাজিয়ে গ্রামবাসীদের জানান দেওয়া হত।

এর পরের ধাপ ছিল নদীর তীরে অবস্থান বিক্ষোভ, যার নেতৃত্বে ছিলেন এলাকায় প্রবল শ্রদ্ধেয় ত্যাগীর মাতৃদেবী। নদীর ধারে নিজের খেতজমিতে বিক্ষোভের জায়গা করে দিলেন অবস্থী, বিক্ষোভের এলাকাটিকে ঘিরে দিলেন বাঁশের লাঠি দিয়ে। সারারাত যাঁরা থাকবেন তাঁদের জন্য তুষের ছাউনি বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাত জন করে এক-একটি দল ২৪ ঘণ্টা বসে থাকত, সংগ্রামের গান গাইত। মেয়েরা যখন এসে বসতেন তাঁরা গাইতেন ভজন, আর তাঁদের চারপাশে গোল করে পুরুষেরা বসে থাকতেন যাতে কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটে। বিক্ষোভকারীদের জন্য জমিতে নলকূপ লাগিয়ে দিয়েছিলেন অবস্থী। জল থেকে সাপ উঠে এসে কাটার একটা ভয় সবসময়েই ছিল, কিন্তু তেমন কিছুই ঘটেনি। জেলা পুলিশের খোচররা মাঝে মাঝে এসে পরিস্থিতি মেপে যেত বটে, কিন্তু কোনও প্রশাসক বা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেখা করতে আসেননি।

বিক্ষোভের মাঝখানেই চলে এল ১৯৯৬ বিধানসভা নির্বাচন, বিক্ষোভকারীরা সে নির্বাচন বয়কট করলেন। তাঁরা যে শুধু ভোটারদের ভোটদান থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন তাই নয়, ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার ভান করে ব্যালট বাক্সে জলও ঢেলে এসেছিলেন। তৎকালীন রাজ্যপাল মোতিলাল ভোরাকে স্কুলপড়ুয়ারা মিলে মোট ১১,০০০ চিঠি লিখেছিল; বস্তায় করে সেইসব চিঠি পাঠানো হয়েছিল।

অবস্থী আর ত্যাগী এবার স্থির করলেন লড়াই লখনউ অবধি নিয়ে যেতে হবে। তার আগে জেলাশাসক ও উপ-জেলাশাসককে চিঠি লিখে সাবধান করলেন ত্যাগী, আর যদি অবজ্ঞা করা হয় তবে জনগণও তার শক্তি দেখাবে। লখনউ যাত্রা করার আগে শেষ একটা চেষ্টা করা হল আট কিলোমিটার দূরের মাধোগঞ্জ টাউন পর্যন্ত সাইকেল মিছিল করে। পোস্টার, ব্যানার, পতাকা নিয়ে প্রায় ৪,০০০ সাইকেল যখন মাধোগঞ্জ ঢুকল, সংবাদমাধ্যম নড়েচড়ে বসল। একাধিক স্থানীয় খবরে বিষয়টি নিয়ে লেখা হল। কিছু আন্দোলনকারী এর মধ্যে বলে বসলেন সেতুর দাবি মানা না হলে জেলাশাসকের জিপ নদীতে ফেলে দেওয়া হবে – নথিবদ্ধ হল তাও।

কয়েক সপ্তাহ পরে ৫১টি ট্র্যাক্টর জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে ধরনা দিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু প্রশাসক তখনও বেরিয়ে এসে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেখা করলেন না।

বাঁদিকে: ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে তোলা এক পুরনো ছবিতে জগদীশ ত্যাগীর (সাদা পাঞ্জাবি) পাশে বসে সুরেন্দ্র অবস্থী (চশমা চোখে)। এই ছবিগুলির স্ক্যান অবস্থীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। ডানদিকে: অস্থায়ী বাঁশের সেতুর উপর দাঁড়িয়ে গ্রামবাসীরা

গ্রামবাসীদের সঙ্গে সাই নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সুরেন্দ্র অবস্থী

কাজেই, পরের গন্তব্য হল লখনউ শহরে রাজ্যপালের বাসভবন। দাবিপত্র ছাপিয়ে, রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর করা হল, প্রতিটি গ্রামের জন্য একজন ইন-চার্জ নিযুক্ত করা হল যিনি গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জন্য প্রস্তুত করবেন। মেয়েদের বাড়িতে রাখাই সাব্যস্ত হয়েছিল কিন্তু ত্যাগীর মা কোনও কথা শুনলেন না। ছেলে যেখানে যাবে তিনিও সেখানে যাবেন, এই ছিল তাঁর পণ।

১৯৯৫ সালের এপ্রিলে পারাউলি থেকে ২০ কিলোমিটার মতো দূরে সান্ডিলায় এসে দাঁড়ালো ১৪টি বাস। রাজ্য সড়ক পরিবহণ দপ্তরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোনও আধিকারিক সেগুলি পাঠিয়েছিলেন। ভোর ৫টায় লখনউ পৌঁছন তাঁরা, কিন্তু বিক্ষোভকারীরা কেউই যেহেতু শহরের রাস্তাঘাট চিনতেন না তাই অনেক ঘুরে ঘুরে শেষপর্যন্ত সকাল ১১টা নাগাদ মহাত্মা গান্ধী মার্গের রাজভবনে এসে পৌঁছলেন তাঁরা।

“সে যেন রণক্ষেত্র! মুহূর্তের মধ্যে আমাদের ঘিরে ফেলল ১৫টা পুলিশের জিপ। একদল পুলিশ ঘোড়া ছুটিয়ে এল। জলকামান বার করা হল। পুলিশ আমাকে চ্যাংদোলা করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু আমার মা ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করতে থাকেন যে ছেলের আগে তিনিই জেলে যাবেন,” স্মৃতিচারণ ত্যাগীর। কিছু বিক্ষোভকারী পালালেন। বাকিদের বাঁচালেন ততক্ষণে অকুস্থলে এসে পৌঁছানো হারদোইয়ের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা। রণক্লান্ত শরীর আর বিজয়ীর হাসি নিয়ে রাত ১২টার সময় হারদোই ফিরলেন বিক্ষোভীদল। তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হল গাঁদাফুলের মালা দিয়ে।

ততদিনে সেতুর জন্য লড়াইয়ের প্রায় দেড় বছর হয়ে গেছে। লখনউয়ের অবরোধের পর চারদিকে হইচই পড়ে গেল।

এর অল্পদিন পরেই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে প্রথম দেখা করতে এলেন রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী রামপ্রকাশ ত্রিপাঠী। তিনি বিক্ষোভকারীদের কথা শুনলেন; তারপর পূর্তমন্ত্রী কলরাজ মিশ্রের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবিসমূহ জানিয়ে এটাও বোঝালেন যে বিক্ষোভ চলতে থাকলে এই এলাকায় জনগণের সমর্থন হারাবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)।

কিন্তু মিশ্র হস্তক্ষেপ করার আগেই বিক্ষোভকারীরা সংবাদমাধ্যমে ঘোষণা করলেন, তাঁরা আগুনে আত্মাহুতি দেবেন। বিন্দুমাত্র দেরি না করে পুলিশ মাঠে নেমে পড়ল, বহু বিক্ষোভকারীর সঙ্গে ত্যাগীর ভাই হৃদয় নাথও গ্রেপ্তার হলেন।

১৩ অগস্ট ১৯৯৭ তারিখে হারদোইয়ের জেলাশাসকের নেতৃত্বে একটি দল এসে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেখা করল। জনগণের চোখে ত্যাগী নায়ক হয়ে উঠলেন। লখনউ থেকে ক্রমাগত বিক্ষোভের তহবিল জুগিয়ে যাওয়া অবস্থীও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সেতুর অনুমোদন এল কয়েক মাস পর। কিন্তু সেতু নির্মাণের জন্য দুই দফায় যে টাকা পাঠানোর কথা ছিল তা এসে পৌঁছল আরও এক বছরের লাগাতার বিক্ষোভের পর।

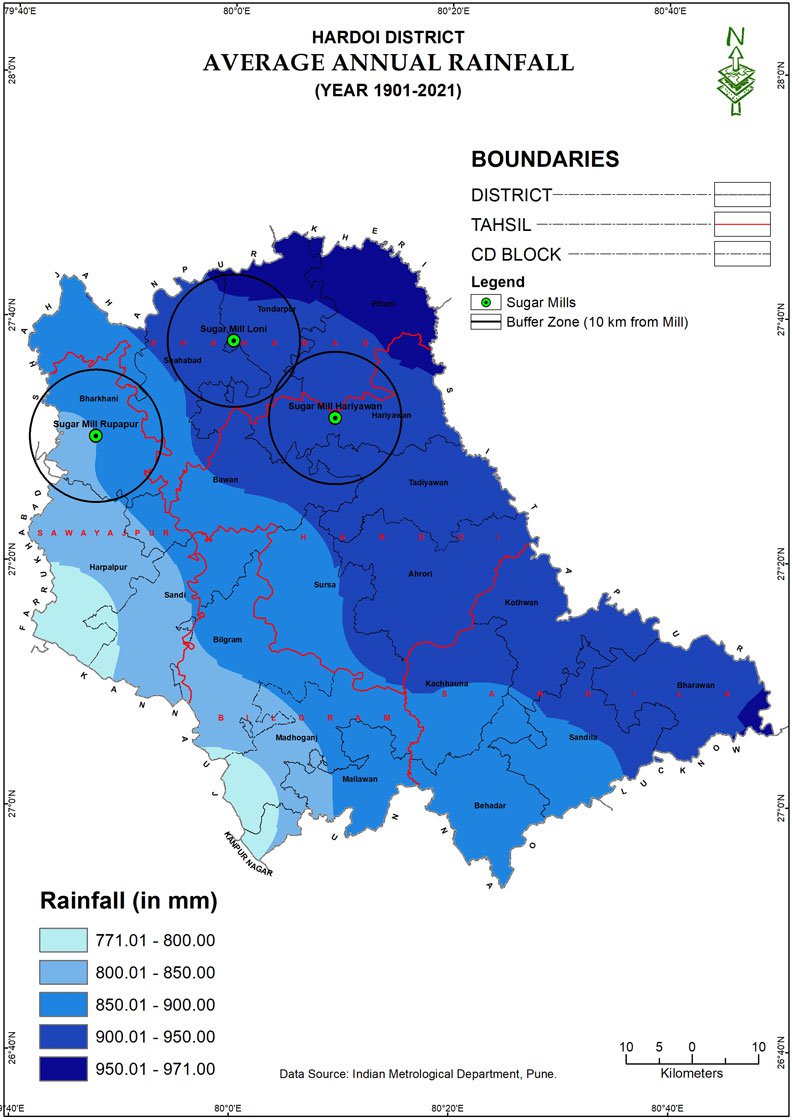

বাঁদিকে: নিজের গবেষণাগারে কম্পিউটারের সামনে ভেঙ্কটেশ দত্ত। ডানদিকে: ১৯০১-২০২১ সালের মধ্যে হারদোই এলাকায় গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের রেখাচিত্র

১৪ জুলাই ১৯৯৮ তারিখে পূর্তমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধনের জন্য সেজে উঠল সেতু। তাঁকে বলা হয়েছিল কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মুদ্রা দিয়ে তাঁর ওজন মাপবেন গ্রামবাসীরা। তা শেষপর্যন্ত হয়নি, তাই উদ্বোধনী ভাষণে সামান্য শ্লেষ মেশাতেও ছাড়েননি মন্ত্রী।

যে ১৭টি গ্রামের মানুষ একজোট হয়ে সেতুর জন্য লড়াই করেছিলেন, তাঁদের সবার জন্য বিশাল আনন্দের দিন ছিল সেটা। “দীপাবলির চেয়েও উজ্জ্বল, হোলির চেয়েও রঙিন,” সেদিনের কথা মনে করেন অবস্থী।

প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই শুকিয়ে যেতে শুরু করল সাই। বর্ষাপুষ্ট যে নদী এককালে সারা বছর স্বমহিমায় বইত, কূল ছাপিয়ে ভয়ঙ্করী হয়ে উঠত বর্ষায়, ধীরে ধীরে যেন ছায়ায় পরিণত হয়ে যেতে লাগল, ক্ষীণধারা হয়ে পড়তে লাগল বছর বছর।

তবে এই ভাগ্য একা সাই নদীর একার নয় - লখনউয়ের বাবাসাহেব ভীমরাও অম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস-এর অধ্যাপক ভেঙ্কটেশ দত্ত বলছেন: “সারা বিশ্বেই প্রবাহছেদের একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এককালে সারা বছর জল থাকত এমন নদীগুলি (যেমন সাই) ক্রমশ বর্ষা-নির্ভর ও গতিহীন হয়ে পড়ছে। ১৯৮৪ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে আহৃত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে ভৌমজল আর ভিত্তিপ্রবাহ দুয়েরই অবনমন ঘটছে।”

ভিত্তিপ্রবাহ হল মাটির নিচেকার জল যা বৃষ্টি থেমে যাওয়ার অনেকটা সময় পরেও কোনও একটি জলাধারের ভিতর উঠে আসতে থাকে; আর ভৌমজল হল মাটির নিচের জলস্তর – কোনও নদী শুকিয়ে যেতে থাকলে যে আধার খুঁড়ে নতুন জল বার করতে হয় তাকে। অর্থাৎ ভিত্তিপ্রবাহ হল নদীর বর্তমান প্রবাহ, আর ভৌমজল হল ভবিষ্যতের নদী। ১৯৯৬ থেকে ২০ বছর ধরে উত্তরপ্রদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে ৫ শতাংশ ঘাটতি হয়েছে।

২০২১ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত দ্য সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট-এর উত্তরপ্রদেশে ভৌমজলের পরিস্থিতি (The State of Groundwater in Uttar Pradesh) শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: “… জলস্তরের দ্রুত অবনমন রাজ্যের ভৌমজল-পুষ্ট নদীগুলির উপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে, কারণ ভৌমজল ব্যবস্থা থেকে নদী পর্যন্ত স্বাভাবিক প্রবাহ/ভিত্তিপ্রবাহ এবং জলাভূমিসমূহের পরিধি বিপুল সঙ্কুচিত হয়েছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে শুকিয়েও গেছে পুরোপুরি। বিভিন্ন জলাধার [নদী, পুকুর, জলাভূমি ইত্যাদি] এবং তাদের অববাহিকা এলাকাগুলিতে ব্যাপক হারে দখলদারি সমস্যা আরও বাড়িয়েছে … এই ক্রমহ্রাসমান ভিত্তিপ্রবাহ ভৌমজল-পুষ্ট নদীগুলি এবং প্রাকৃতিক প্রবাহ তথা উপরিতলের জলভাণ্ডারের উপর কুপ্রভাব ফেলছে। গোমতী নদী ও তার উপনদীসমূহ, এবং রাজ্যের অন্যান্য অনেক নদীই ভৌমজল-পুষ্ট, কিন্তু ব্যাপক হারে জল উত্তোলন এবং তার জেরে অববাহিকা অঞ্চলে ভৌমজলস্তরের হ্রাস পাওয়া এই নদীগুলির প্রবাহকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমিয়ে দিয়েছে।”

এই বিপর্যয়গুলির পাশাপাশি রাজ্যের সামনে তৃতীয় একটি সমস্যাও আছে। ২০০৮ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে হারদোই জেলার ৮৫ শতাংশ জলাভূমিই ধ্বংস হয়ে গেছে।

বাঁদিকে: সাই নদীর হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে শিবরাম সাক্সেনা। ডানদিকে: চাষজমির সেচের জন্য নদীর ঠিক ধারেই চলছে বোরিং

পারাউলিতে বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা অত খোঁজখবর রাখেন না তাঁদের চোখেও ধরা পড়ছে পরিবর্তন। যেমন, মাত্র দুই দশকের মধ্যে গ্রামের ছয়টি কুয়োর সবকটিরই একে একে শুকিয়ে যাওয়া। কুয়োগুলিতে আগে যেসব আচার-অনুষ্ঠান হত (যেমন নববধূর হাতে পূজা দেওয়ানো), সেগুলো সবই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্মের মাসগুলিতে নদীর ক্ষীণকায় ধারাটি খালিচোখে প্রায় ঠাহরই হয় না।

৪৭ বছরের কৃষক শিবরাম সাক্সেনার মতো যাঁদের এককালে গ্রীষ্মকালীন সবচেয়ে প্রিয় অবসরযাপন ছিল সাইয়ের বক্ষে সাঁতার দেওয়া, তাঁরা আজকাল নদীতে নামতে ইতস্তত করেন, শুধুমাত্র একটা ছবি নেওয়ার জন্যেও। “যে অপরূপ, পরিষ্কার নদীর তীরে আমি বড়ো হয়েছি,” হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে বলেন তিনি; পিছনে ভেসে যায় এক পশুর শব।

অবস্থীর বাবা দেবী চরণ নিজে একজন পত্রাউল ছিলেন, অর্থাৎ রাজ্যের সেচ দপ্তরের জন্য জমি মাপার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। সেচের জন্য সাইয়ের জল পারাউলিতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে একটি খাল কাটিয়েছিলেন। সেই খাল এখন শুকনো পড়ে আছে।

তার বদলে নদীর ধারে ধারে ডিজেলচালিত জলের পাম্প লাগানো হয়েছে খেতে জল দেওয়ার জন্য।

সাইয়ের জন্য লড়াই করার মানুষও ছিলেন। তাঁদের অন্যতম ৭৪ বছরের বিন্ধ্যবাসনী কুমার, রাজ্যের আইন পরিষদের প্রাক্তন সদস্য (১৯৯৬-২০০২), যিনি ২০১৩ সালে সাই নদীর তীর ধরে ৭২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এক যাত্রা করেন। পথে ৮২টি বৈঠক করেন তিনি, হাজার হাজার গাছের চারা রোপণ করেন, আর এই সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়ে একটাই বার্তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি – গঙ্গার উপনদীগুলিকে না বাঁচালে গঙ্গাকে বাঁচানো যাবে না।

প্রতাপগড় জেলার বাসিন্দা কুমার বলছেন, “আমার নিজের জীবনেই কতগুলি নদীর ধীর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করলাম। আকারে ছোটো হয়ে গেল, উৎসমুখ শুকিয়ে গেল, নির্বিচারে কারখানার বর্জ্য আর আবর্জনা ফেলা হতে লাগল, নদীখাত দখল করে চাষ শুরু হল, ভৌমজলের অপব্যবহার হতে থাকল… এই বিরাট বিপর্যয়ের দিকে আমাদের নীতি নির্ধারকরা তাকাতেই চান না।" সাই নদী তো প্রতাপগড় জেলার উপর দিয়েও যায়।

নীতি নির্ধারকরা অদৃশ্য হতে চলা নদীগুলির দিকে তাকানোর সময় না পেলেও, অস্থানে-কুস্থানে নিজেদের সাফল্য আবিষ্কার করতে সদা-তৎপর।

বিন্ধ্যবাসনী কুমারের সৌজন্যে প্রাপ্ত প্রতিবাদ মিছিলের পুরনো ছবি। ২০১৩ সালে নদীর ধার ধরে ৭২৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন কুমার

‘শিশুরা যদি তাদের চারপাশের গাছপালা, মাটি, নদীর সম্পর্কে না-ই জানে, তবে বড়ো হয়ে এদের রক্ষণাবেক্ষণ তারা করবে কেমন করে?’ প্রশ্ন বিন্ধ্যবাসনী কুমারের (ডানদিকে)

২০২২ সালের ১ নভেম্বর তারিখে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ভারত জল সপ্তাহ উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে দাবি করেন গত কয়েক বছরে নাকি রাজ্যের ৬০টিরও বেশি নদীকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে।

অধ্যাপক ভেঙ্কটেশ দত্ত কিন্তু বলছেন, নদী পুনরুজ্জীবন কোনও ‘ম্যাজিক’ নয় যে কয়েক বছরের মধ্যে সেরে ফেলা যায়। “শুধুমাত্র হ্রদ, পুকুর, নদী-নালা ইত্যাদি বৃহৎ জলাধারগুলির প্রাকৃতিকভাবে পুনরায় জলে ভরিয়ে তুলতে পারলে তবেই আমাদের নদীগুলিতে জল ফেরানো সম্ভব। আমাদের ফসলের ধরন বদলাতে হবে। নির্ভুল এলাকাভিত্তিক সেচের মাধ্যমে বিপুল হারে জল ব্যবহার কমাতে হবে। এতসব কিছু করলেও একটা নদীকে পুনরুজ্জীবিত করতে অন্তত ১৫-২০ বছর লাগবে।” নদী-সংক্রান্ত কোনও সুস্পষ্ট জাতীয় নীতির অভাবেও খেদ প্রকাশ করছেন তিনি।

বিন্ধ্যবাসনী কুমারের মতে, এর একটা দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হল স্কুলস্তরে স্থানীয় ভূগোলের পাঠ আবশ্যিক করা। “শিশুরা যদি তাদের চারপাশের গাছপালা, মাটি, নদীর সম্পর্কে না-ই জানে, তবে বড়ো হয়ে এদের রক্ষণাবেক্ষণ তারা করবে কেমন করে?” প্রশ্ন করেন তিনি।

রাজ্যের ভৌমজল দপ্তরের প্রাক্তন বরিষ্ঠ জল বিশেষজ্ঞ এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার অ্যাকশন গ্রুপ-এর আহ্বায়ক রবীন্দ্র স্বরূপ সিনহা বলছেন, নদী পুনরুজ্জীবনের জন্য একটা সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

"গঙ্গার মতো বড়ো নদীর পুনরুজ্জীবন সম্ভবই নয় যতক্ষণ না তাদের উপনদীগুলির পুনরুজ্জীবন হচ্ছে। এর জন্য দরকার নানাধরনের তথ্য একত্রিত করা, বিশ্লেষণ, এবং বিন্যাস করে একটা সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিকোণ তৈরি করা; জল নিষ্কাশনের সীমা বেঁধে দেওয়া; ভৌমজলের চাহিদা ও নিষ্কাশন কমানো এবং সেই জল মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সুসংহত কিছু প্রক্রিয়া; ভৌম এবং উপরিতলের জলের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

“শুধু একটা নদীর পলি তোলা আর পানা সরানো ক্ষণস্থায়ী দাওয়াই, এ দিয়ে হয়তো অল্পদিনের জন্য জলের গতিবেগ কিছুটা বাড়ানো যাবে,” বলছেন সিনহা।

“ভৌমজল, বৃষ্টিপাত, আর নদীর মধ্যে একটা জলচক্র আছে, যা এখানে ব্যাহত হয়ে গেছে,” যোগ করেন তিনি।

বাঁদিকে: জলে ভাসছে কচুরিপানা, শ্যাওলা আর বর্জ্য পদার্থ। ডানদিকে: সাই নদীর কচুরিপানায় হাত দিয়ে দেখছেন শিবরাম সাক্সেনা

এই ব্যাঘাতের কিয়দাংশ মনুষ্যঘটিত, আবার কিছুটা মানুষের নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরের কিছু কারণের মিশ্রণে ঘটেছে।

“সবুজ বিপ্লব আমাদের ভৌমজলের উপর নির্ভরতা বাড়িয়ে দিয়েছে। গাছের সংখ্যা কমে গেছে। বৃষ্টির ধরন পালটে গেছে – আজকাল দীর্ঘদিন ধরে কিছু কিছু করে হওয়ার বদলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ভারি বৃষ্টি যা হওয়ার হয়ে যায়। তার ফলে যেটা হয়, মাটিতে মিশে যাওয়ার সময় না পেলে বেশিরভাগ ভৌমজলই বয়ে বেরিয়ে যায়। ফলে ভৌমজলের স্তর কমতে থাকে, আর আমাদের নদীগুলির জন্য আর জল পড়ে থাকে না,” ব্যাখ্যা সিনহার।

অথচ উন্নয়নের নীতিগুলি কদাচিৎ ভৌমজলের দিকে নজর দেয়। সিনহা দুটি উদাহরণ দিচ্ছেন – এক, বর্তমান সরকারের অধীনে রাজ্যে নলকূপের সংখ্যা ১০,০০০ থেকে বেড়ে ৩০,০০০-এ দাঁড়ানো, এবং দুই হল রাজ্যের প্রতিটি ঘরে জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গৃহীত হর ঘর জল যোজনা।

সিনহা বেশ কিছু অবশ্যপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপের তালিকা দিচ্ছেন; যেমন নদীসমূহ, ভৌমজলের স্তর, আকার-গঠন, এবং নদীব্যবস্থার ভিতরকার অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদগুলির পরিস্থিতি স্যাটেলাইট ম্যাপিং-এর মাধ্যমে খতিয়ে দেখা।

কিন্তু এইধরনের সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করার বদলে রাজ্য সরকার সংখ্যা লুকানোর খেলায় নেমেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৫ সালে ‘ডার্ক জোন’ অর্থাৎ যেসব জায়গায় ভৌমজল আশঙ্কাজনক স্তরে নেমে গেছে, তাদের হিসেব করার প্রক্রিয়ায় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে ভৌমজল নিষ্কাশনের হিসেব এই গণনায় ধরাই হবে না। এরপর থেকে এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে শুধুমাত্র মাটি দ্বারা শোষিত জলের পরিমাণের হিসেব নির্ভর করে।

আজাদ নগরে, অসুস্থ শরীরে ত্যাগী আজ আনন্দিত যে সাই পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁর আর নেই। “যা অবস্থা হয়েছে শুনেছি, তাতে চোখে দেখতে পারব না,” বলছেন তিনি।

অবস্থীর স্বীকারোক্তি যে নদীকে কিস্তিমাত করার তাঁদের প্রচেষ্টাগুলি [যেমন সেতু এবং সেচ খাল] হয়তো বা সর্বনাশের শুরু ছিল। “আমাদের এখন সেতু আছে, কিন্তু সেতুর নিচে কোনও নদী আর বয় না। এর চেয়ে বড়ো পরিহাস আর কী হতে পারে,” প্রশ্ন করেন তিনি।

অনুবাদ: দ্যুতি মুখার্জী