केकुवे-उ: जब युवा थीं, तब उन्होंने अपनी मां और दादी को बिच्छू बूटी या थेवो के डंठलों से बुनाई करते देखा था. वह अपनी मां द्वारा आधा-अधूरा छोड़ दिया गया टुकड़ा उठाती थीं और उस पर अभ्यास करती थीं. लेकिन उन्हें यह काम छिप-छिपाकर करना पड़ता था, क्योंकि उनकी मां ने उनसे किसी भी कपड़े को न छूने की सख़्त हिदायत दी हुई थी. इस तरह केकुवे-उ: ने बिना किसी के सिखाए धीरे-धीरे और चोरी-छिपे नागा शॉल बुनना सीख लिया.

आज की तारीख़ में वह एक कुशल बुनकर हैं, और खेती और घरेलू कामकाज के बीच बुनाई के लिए समय निकालती हैं. “चावल पकाने के लिए पानी के उबलने का इंतज़ार करते समय या अगर कोई हमारे बच्चों को टहलाने ले जाता है, तो हम इतनी बुनाई करने की कोशिश करते हैं,” वह अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए कहती हैं.

केकुवे-उ:, रुकिज़ो कॉलोनी में स्थित टिन की छत वाले अपने घर में दो पड़ोसियों - वेहुसुलु: और एज़िएहिलु चट्सो - के साथ बैठी हैं. केकुवे-उ: के अनुमान के मुताबिक़, नागालैंड के फेक ज़िले के फत्सेरो गांव में बसे 266 घरों में से लगभग 11 प्रतिशत लोग बुनकरी करते हैं. और मुख्य रूप से चखेसांग समुदाय (अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध) के कुझामी उप-समूह की महिलाएं यह काम करती हैं. केकुवे-उ: कहती हैं, ''हमारे पति हमारी मदद करते हैं. वे खाना भी बना देते हैं, लेकिन महिलाओं की तरह 'माहिर' नहीं हैं. खाना बनाना, खेती करना, बुनाई और तमाम अन्य कामकाज हमें ही करना पड़ता है.”

बाएं: केकुवे-उ: अपने द्वारा बनाई शॉल दिखा रही हैं. दाएं: रुकिज़ो कॉलोनी के बुनकर. (बाएं से दाएं) केकुवे-उ: के घर पर उनकी पड़ोसी वेहुसुलु:, निखु थुलु (बीच में लाल शॉल ओढ़ी), केकुवे-उ: और एज़िएहिलु चट्सो

बाएं: केकुवे-उ: की रसोई में रखा बिच्छू बूटी की छाल से बना सूत. कुछ नागा जनजातियां इस धागे का इस्तेमाल बुनाई के लिए करती हैं. चखेसांग जनजाति के लोग ऐसे धागों से बने उत्पादों को साज़खु:, थेब्वोरा या लूसा कहते हैं. दाएं: केकुवे-उ: अपनी रसोई में शॉल बुन रही हैं. यहीं पर वह आमतौर पर ज़्यादातर बुनाई करती हैं

केकुवे-उ: की तरह, वेहुसुलु: और एज़िएहिलु चट्सो ने भी कम उम्र में बुनाई शुरू कर दी थी. सीखने की प्रक्रिया सूत की लटाई, लपेटना या बुनाई जैसे छोटे-मोटे कामों से शुरू होती है.

एज़िएहिलु चट्सो, जो अब 35 साल की हैं, ने लगभग 20 की उम्र में बुनाई शुरू कर दी थी. “मैं विभिन्न तरह के कपड़े बुनती हूं - शॉल और रैप-अराउंड [शरीर पर लपेटकर पहने जाने वाले कपड़े]. मैं लगभग 30 कपड़े बुनती थी, लेकिन अब बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारियों के कारण मैं एक या कभी-कभी दो हफ़्ते में बड़ी मुश्किल से एक शॉल बुन पाती हूं,” वह कहती हैं.

वह आगे कहती हैं, “सुबह और शाम के वक़्त बच्चों का ख़याल रखना होता है और दिन में बुनाई करती हूं,” लेकिन अब उन्हें चौथा बच्चा होने वाला है, इसलिए उन्होंने फ़िलहाल काम करना बंद कर दिया है.

महिलाएं अपने और अपने परिवार के लिए पारंपरिक पोशाक - मेखला और शॉल बुनती हैं. परिवार की चौथी पीढ़ी की बुनकर वेहुसुलु: अंगामी जनजाति के लिए भी कपड़े बुनती हैं. वह कहती हैं, “मैं इन्हें ख़ास तौर पर सालाना हॉर्नबिल महोत्सव के आसपास बुनती हूं, जब इनकी मांग अधिक होती है.”

नागालैंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित हॉर्नबिल महोत्सव 10 दिवसीय कार्यक्रम है और 1 दिसंबर से शुरू होता है. यह महोत्सव पारंपरिक संस्कृतियों और जीवन के तौर-तरीक़ों को प्रदर्शित करता है और भारत के भीतर व बाहर से बड़ी संख्या में पर्यटक इसमें शामिल होने आते हैं.

निखु थुलु (बाएं) और वेहुसुलु: (दाएं) घर पर बुनाई कर रही हैं

*****

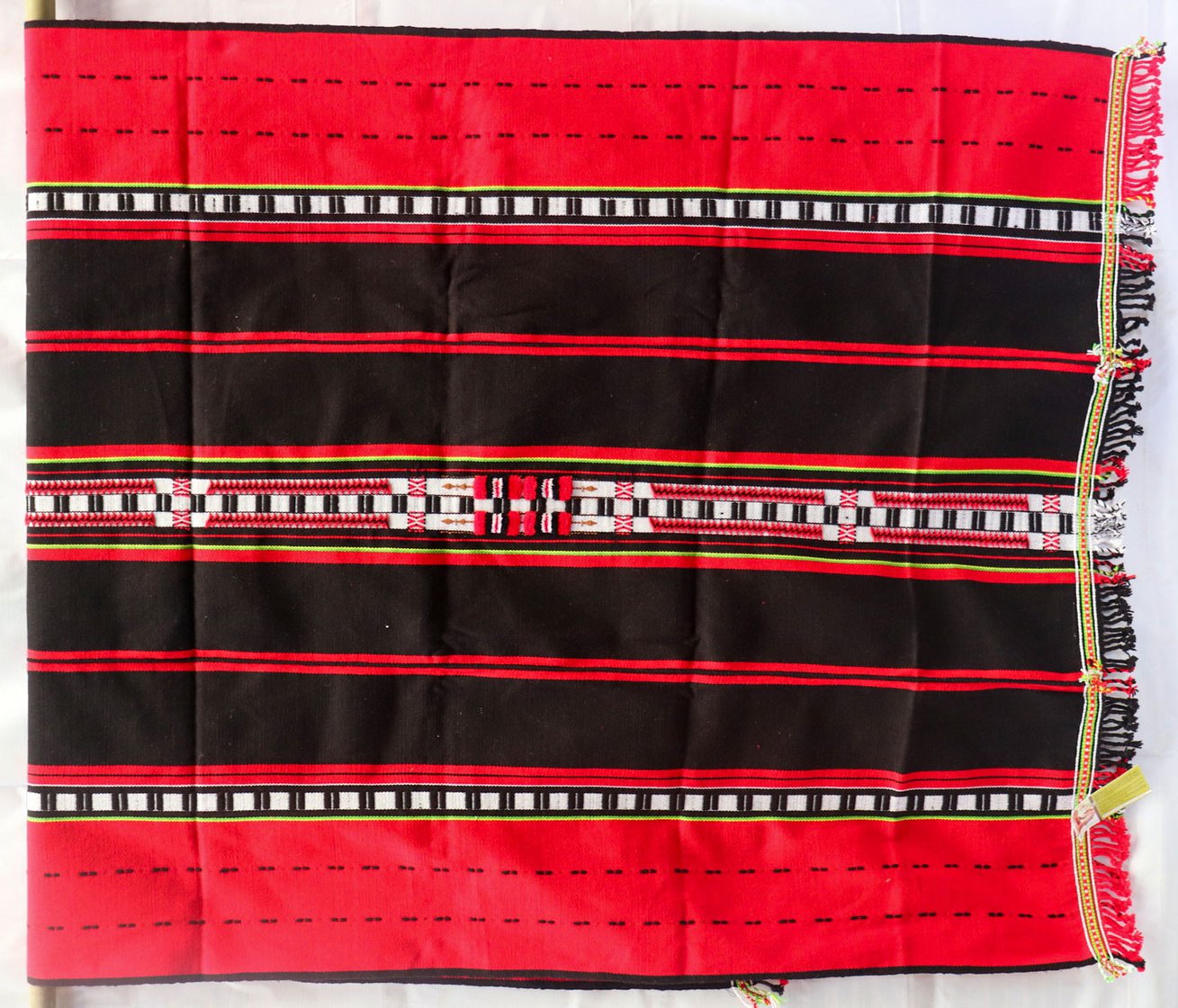

हर नागा जनजाति के पास अपनी शैली का शॉल है, जो समुदाय के लिए ख़ास होता है. चखेसांग शॉल को 2017 में भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त हुआ था.

फेक गवर्नमेंट कॉलेज में इतिहास पढ़ाने वाली डॉ. झोकुशेई राखो बताती हैं, "शॉल अन्य चीज़ों के अलावा अस्मिता, हैसियत और लैंगिक पहचान से जुड़ा हुआ है. कोई भी समारोह या त्यौहार शॉल के बिना पूरा नहीं होता."

नागालैंड के अनूठे वस्त्रों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण को समर्पित आजीविका कार्यक्रम ‘चिजामी वीव्स’ की परियोजना समन्वयक, नीत्शोपेउ (आथले) थपि बताती हैं, "पारंपरिक शॉल हमारी संस्कृतियों और मूल्यों का प्रतीक हैं."

“हर शॉल या मेखला अलग श्रेणी में गिना जाता है. मसलन, अविवाहित लोगों, विवाहित जोड़ों, युवा औरतों या पुरुषों के लिए अलग शॉल बुने जाते हैं और अंतिम संस्कारों के लिए अलग,” वह बताती हैं. नीत्शोपेउ के अनुसार, सामान्य तौर पर भाला, ढाल, मिथुन, हाथी, चंद्रमा, सूरज, फूल और तितलियां वगैरह चखेसांग शॉल में उकेरे जाते हैं.

बाएं: हालिया सालों में, रीरा और रुरा के अलावा थुपिखु/थ्सुकेत्सुरा/हापिदासा शॉल चखेसांग जनजाति के सबसे लोकप्रिय शॉल के रूप में उभरा है. परंपरागत रूप से, यह शॉल उन जोड़ों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सभी 'रिवाज़-पर्व' निभा लिए हैं. हापिदासा शॉल का बहुत मान है और यह समृद्धि व उदारता का प्रतीक है. दाएं: 'रुरा' शॉल रीरा का स्त्रीरूप है. यह आमतौर पर एरु डिज़ाइन के साथ सफ़ेद रंग का होता है. अलग से बड़ी सफ़ेद पट्टी उजाले, ख़ुशी और मन की शांति का प्रतिनिधित्व करती है और एरु डिज़ाइन धन और सम्मान का प्रतीक है

बाएं: पारंपरिक चखेसांग स्टोल. दाएं: पुरुषों के 'रीरा' शॉल में भाले, ढाल, जानवरों की हड्डियों और छुरी के खोल आदि उकेरे गए होते हैं

लेकिन पारी ने जिन महिलाओं से बात की वे ज़्यादातर इन श्रेणियों और शॉल पर बुने जाने वाले रूपांकनों की अहमियत से अनजान थीं. इससे पता चलता है कि इस शिल्प का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिला है, लेकिन उनसे जुड़ी कहानियों का हस्तांतरण नहीं हुआ. केकुवे-उ: और उनके पड़ोसियों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि चखेसांग शॉल को जीआई संकेतक मिला हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि आर्थिक क़िस्म की आपात स्थितियों में बुनाई से बहुत मदद मिलती है. वेहुसुलु:, ताने में एक धागा बुनकर उसे लकड़ी की थापी से कसते हुए पारी को बताती हैं, "फ़सल की कटाई होने तक हम खेती से कुछ नहीं कमाते, लेकिन बुनकरी में संकट की स्थिति से बचने के लिए इसे किसी भी समय बेचा जा सकता है."

*****

बुनकर आमतौर पर फेक ज़िले के फत्सेरो बाज़ार से कच्चा माल ख़रीदती हैं. बुनाई में दो प्रकार के धागों का इस्तेमाल किया जाता है - कपास और ऊन. ये अब अधिक आम हो चले हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादित धागों की बहुतायत में उपलब्धता के कारण पौधों से प्राप्त पारंपरिक व प्राकृतिक फाइबर से बने धागे धीरे-धीरे चलन से बाहर हो रहे हैं.

वेहुसुलु: कहती हैं, “हम सीज़न के बीच में, नवंबर-दिसंबर के दौरान, आम तौर पर एक ही दुकान से थोक में ख़रीदारी करते हैं, जो हमारे तैयार उत्पादों को बिक्री के लिए रखता है या ऑर्डर ले आता है.” एक किलो स्थानीय ऊन और दो परत वाले धागे की क़ीमत 550 रुपए है और थाईलैंड का धागा 640 रुपए प्रति किलो मिलता है.

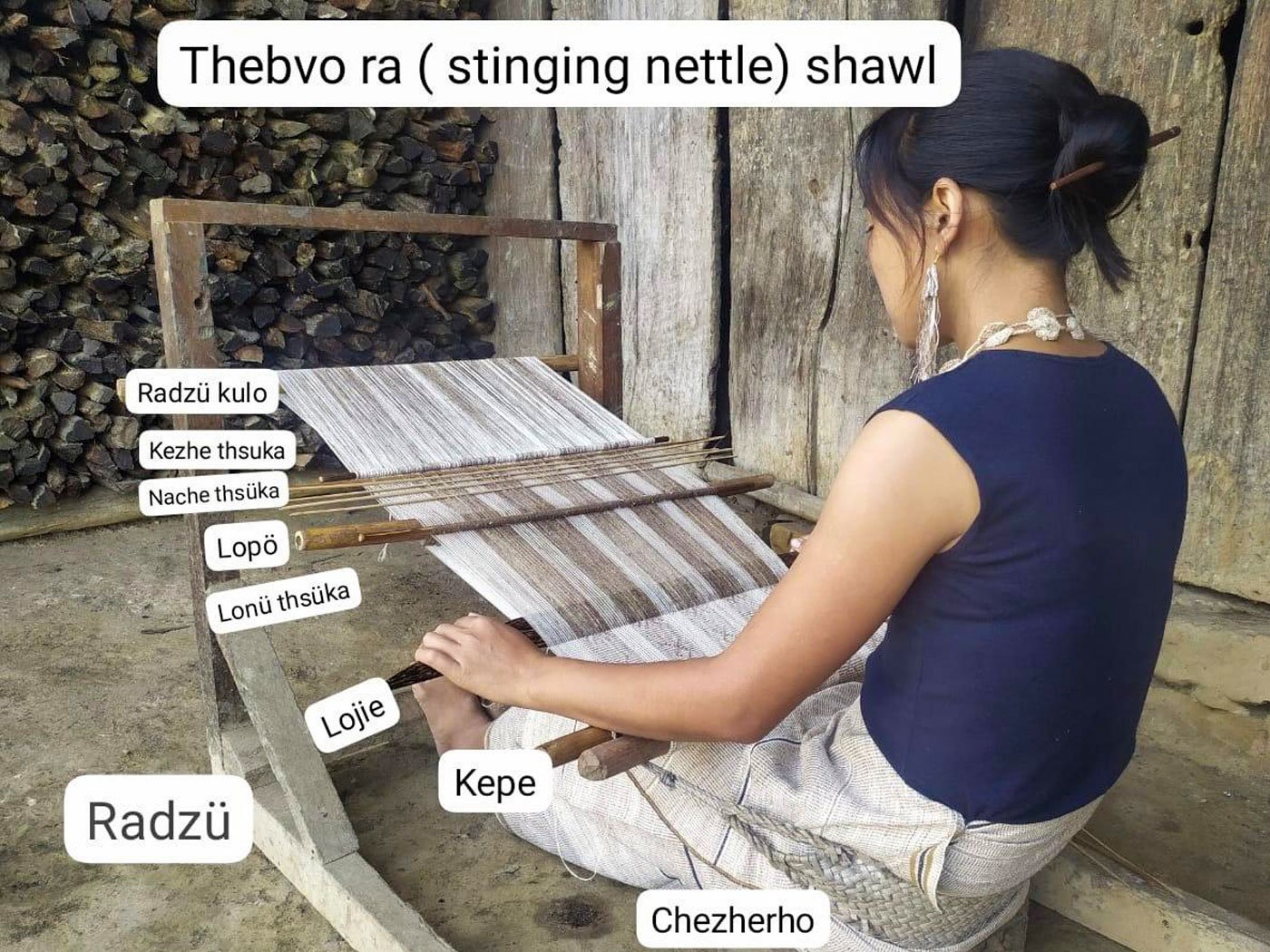

बुनकर बांस और लकड़ी से बने पारंपरिक नागा कमर करघे पर बुनाई करते हैं.

केकुवे-उ: चेझेर्हो या बैकस्ट्रैप और राडज़ु: या लकड़ी की रैपिंग मशीन की ओर इशारा करती हैं. वह बताती हैं कि बैकस्ट्रैप एक केपे (लकड़ी के डंडे) से जुड़ा होता है. इससे खिंचाव पैदा होता है और बुने हुए सिरे को लपेटा जाता है. हालांकि, 'राडज़ु:' के बिना भी, बीम को, जिसे 'राडज़ु: कुलो' के नाम से जाना जाता है, खिंचाव पैदा करने के लिए दीवार या किसी सहायक संरचना से क्षैतिज रूप से जोड़ा जा सकता है.

बाएं: बुनाई के लिए कई अलग-अलग औज़ारों की ज़रूरत पड़ती है. दाएं: केकुवे-उ: 'राडज़ु: कुलो' नामक बीम पर बुनाई कर रही हैं, जो क्षैतिज रूप से रसोई की दीवार से जुड़ा है

बाएं: अंगामी जनजाति के शॉल पर पैटर्न बुनतीं वेहुसुलु:. दाएं: निखु थुलु काम में लगी हुई हैं

बुनकर बुनाई प्रक्रिया के लिए ज़रूरी पांच से आठ औज़ारों का इस्तेमाल करते हैं: शॉल की गुणवत्ता, कोमलता और मज़बूती निर्धारित करने में लोजी या लकड़ी की थापी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; बुनाई शटल, जिसे मेफेत्शुका के नाम से जाना जाता है, धागों से लिपटा एक साधारण डंडा है. जटिल क़िस्म के पैटर्न डिज़ाइन करने के लिए बुनकर डोरियों के बीच बांस की पतली छड़ी - लोनु: थ्सुका - का इस्तेमाल करते हैं. बुनाई के दौरान तानों को ऊपरी और निचले समूहों में बांटने के लिए लोपु: नामक बांस की छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है. बांस की पतली छड़ियों, जिन्हें केझेथ्सुका और नाचे थ्सुका कहा जाता है, ताने के धागों को बांटने और क्रम में रखने के लिए पट्टे के रूप में काम करती हैं.

*****

यहां मुख्यतः धान की खेती होती है, जो मई-जून में की जाती है और ख़ुद के खाने के लिए उपज का इस्तेमाल होता है. ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर, वेहुसुलु: खुवी (एलियम चीनी) की खेती भी करती हैं, जो एक तरह की सुगंधित जड़ी-बूटी है और सलाद व अन्य व्यंजनों में इस्तेमाल की जाती है. वेहुसुलु: इसे स्थानीय बाज़ार में बेचती हैं.

वह आगे कहती हैं, “बुआई और कटाई के बीच की अवधि में निराई-गुड़ाई की जाती है, वन्यजीवों से फ़सलों की देखभाल करनी पड़ती है और उनकी रक्षा की जाती है.” इसके चलते बुनाई पर ध्यान देने के लिए सीमित समय मिल पाता है.

केकुवे-उ: को याद है कि उनके परिवार में उन्हें खेती में पर्याप्त योगदान न देने और अपना समय बुनाई में लगाने के लिए ताने मारे जाते थे. लेकिन उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला. “हां, मैं अक्सर खेत नहीं जाती थी, लेकिन बुनाई हमारे लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी. शादी से पहले, मैं अपने भाई के बच्चों की ट्यूशन फ़ीस भरने में परिवार की मदद करती थी और त्योहारों के दौरान हर संभव तरीक़े से उनकी मदद करती थी,” वह कहती हैं. जब खेती का सीज़न नहीं होता था, तब बुनाई से कमाए पैसों से परिवार का राशन ख़रीदा जाता था.

बाएं और दाएं: केकुवे-उ: अपनी बेटी के साथ हैं. उन्हें खेती और घर के कामकाज के बीच बुनाई के लिए समय निकालना पड़ता है

बाएं: केकुवे-उ: के घर का एक दृश्य. दाएं: केकुवे-उ: और वेहुसुलु: अंगामी नागा जनजाति की तीन हिस्सों वाली शॉल का तैयार हिस्सा पकड़े हुए हैं, जिसे वेहुसुलु: बुन रही हैं

महिला बुनकर बताती हैं कि मज़दूरी पर्याप्त नहीं मिलती है.

वेहुसुलु: कहती हैं, “अगर हम दिहाड़ी मज़दूरी करने जाते हैं, तो लगभग 500 से 600 रुपए कमा सकते हैं. अगर हम बुनाई करते हैं, तो हर हफ़्ते लगभग 1,000 से 1,500 रुपए कमाते हैं.” केकुवे-उ: कहती हैं, दिहाड़ी कम इसलिए है, क्योंकि "एक दिहाड़ी मज़दूर हर रोज़ लगभग 600 से 1,000 कमाता है, लेकिन महिलाओं को केवल 100 से 150 ही मिलते हैं."

“पोइसा पाइली होइशे [ठीक है, कम से कम पैसा तो मिल जाता है],” एज़िएहिलु चट्सो माहौल को हल्का बनाते हुए बोलती हैं और फिर गंभीर चिंता ज़ाहिर करती हैं, “यहां सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है.”

स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी कम नहीं हैं. बहुत देर तक एक ही स्थिति में बैठने या झुकने से हमरबिखा (पीठ दर्द) हो जाता है, जिसे वेहुसुलु: अपने काम की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताती हैं.

मशीन से बने उत्पादों ने भी बाज़ार में प्रतिस्पर्धा पैदा की है. केकुवे-उ: कहते हैं, "लोग बाज़ार से ऐसे कपड़े ख़रीदते समय अधिक क़ीमत चुकाते हैं, और कोई शिकायत नहीं करते. लेकिन जब स्थानीय बुनकरों द्वारा बुनी गई चीज़ों की बात आती है, तो भले ही एक धागा ढीला नज़र आ जाए, लोग छूट मांगने लगते हैं.”

यह स्टोरी मृणालिनी मुखर्जी फ़ाउंडेशन (एमएमएफ़) से मिली फ़ेलोशिप के तहत लिखी गई है.

अनुवाद: देवेश