“बिना किसी शर्त के अपने छात्रों को प्यार करना और उन्हें पूरी तरह स्वीकारना. एक शिक्षक के बतौर मैंने यही सीखा है!”

मेधा टेंगसे धीरज के साथ, पर पूरी दृढ़ता से अपनी बात रखती हैं. वह स्पेशल एजुकेटर हैं और साधना विलेज के संस्थापक सदस्यों में हैं, जहां अलग-अलग उम्र और स्तर की बौद्धिक क्षमता वाले 30 से ज़्यादा लोगों को कला, संगीत और नृत्य के साथ-साथ बुनियादी जीवन कौशल सिखाए जाते हैं.

साधना विलेज, पुणे ज़िले के मुलशी ब्लॉक में स्थित है. यहां बौद्धिक रूप से अशक्त इन वयस्कों के लिए एक आवासीय संस्थान बनाया गया है. छात्रों को यहां 'विशेष मित्र' कहा जाता है. मूलत: एक पत्रकार मेधा ताई इस घर के 10 निवासियों के लिए ख़ुद की भूमिका को गृहमाता के रूप में देखती हैं, यानी "मां, जो शिक्षक भी है.”

पुणे में श्रवण बाधितों के लिए संचालित धायरी स्कूल की विशेष शिक्षिका सत्यभामा अलहट भी इस भावना से सहमति जताती हैं. "हमारे जैसे आवासीय विद्यालय में शिक्षक, अभिभावक की तरह ही होता है और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को अपने घर की याद आए." कुछ लड़कियों को फुगड़ी खेलना सिखाते हुए वह पारी से बात कर रही हैं. फुगड़ी एक पारंपरिक खेल है, और उस दिन नाग पंचमी भी थी, जो सावन के पांचवें दिन मनाई जाती है. धायरी एक प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें पढ़ने वाले 40 छात्र वहीं रहते हैं और 12 बच्चे दिन में पढ़ाई के लिए आते हैं. ये बच्चे महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसी जगहों से यहां आए हैं.

बाएं: साधना विलेज की संस्थापक सदस्य मेधा टेंगसे का कहना है कि सभी शिक्षकों को इन विशेष बच्चों के कम से कम एक स्कूल का दौरा करना चाहिए, ताकि वे यह देख सकें कि स्नेह भरे शब्दों के ज़रिए से क्या हासिल किया जा सकता है. दाएं: कंचन येसंकर कहती हैं, 'सभी 30 दोस्त यहां लड़ते हैं, लेकिन एक-दूसरे से प्यार भी करते हैं'

सत्यभामा अलहट, पुणे में श्रवण बाधितों के लिए संचालित धायरी स्कूल की विशेष शिक्षिका हैं. नाग पंचमी मनाने के दौरान, वह लड़कियों और लड़कों के साथ फुगड़ी और अन्य पारंपरिक खेल खेलती हैं. वह कहती हैं, 'हमारे जैसे आवासीय विद्यालय में शिक्षक, अभिभावक की तरह ही होता है'

सत्यभामा पारी को बताती हैं कि माता-पिता अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने यहां से गए छात्रों से सुविधाओं और शिक्षकों के बारे में अच्छी बातें सुनी हैं. फ़ीस न होने और यहां रहने का विकल्प होने की वजह से यह लोगों को आकर्षित करता है. साढ़े चार साल की उम्र तक के बच्चे भी यहां आ सकते हैं. दिलचस्प बात यह है कि प्रवेश को लेकर सभी पूछताछ श्रवण बाधित लोगों की ओर से नहीं आतीं. सत्यभामा बताती हैं, “जो बच्चे सुन सकते हैं उनके माता-पिता भी यहां प्रवेश को लेकर जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल पसंद आता है. हमें उन्हें लौटाना पड़ता है.”

अक्षमता से जूझ रहे लोगों के शिक्षकों को 'स्पेशल एजुकेटर' कहते हैं, जो छात्रों को इस तरह पढ़ाते हैं कि उनकी निजी भिन्नताएं, अक्षमता और विशेष ज़रूरतों को समायोजित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके. इनमें से ज़्यादातर शिक्षकों का मानना है कि यह विशेष शिक्षा तकनीकों और तरीक़ों से कहीं अलग चीज़ है. यह एक शिक्षक और छात्र के बीच भरोसे और संबंध पर आधारित है.

साल 2018-19 में महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 12 तक विशेष ज़रूरत वाले 3,00,467 बच्चों का नामांकन हुआ था. महाराष्ट्र में विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए 1600 स्कूल हैं. अक्षमता से जूझ रहे लोगों के लिए साल 2018 में बनी सरकारी नीति के तहत, इन बच्चों को शिक्षा हासिल करने में मदद के लिए हर स्कूल में कम से कम एक विशेष शिक्षक नियुक्त करने का लक्ष्य रखा गया. मगर मेधा ताई के अनुसार 96 गांवों वाले पूरे मुलशी ब्लॉक में 2018 में केवल नौ विशेष शिक्षक ही तैनात किए गए थे.

अक्षमता से जूझते लोगों के शिक्षक अपने छात्रों को इस तरह पढ़ाते हैं कि उनकी निजी भिन्नताएं, अक्षमता और विशेष ज़रूरतों को समायोजित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके

*****

एक स्पेशल एजुकेटर को पढ़ाने का विशेष कौशल भी चाहिए होता है. यह आसान नहीं होता, "ऊपर से तब, जब छात्र आपके माता-पिता की उम्र के हों," वर्धा के 26 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता राहुल वानखेड़े कहते हैं, जो पिछले साल से यहां हैं. वर्धा की ही उनकी वरिष्ठ सहकर्मी 27 वर्षीय कांचन येसंकर ने छात्रों को पढ़ाने में पांच साल बिताए हैं. उनका मानना है कि इन छात्रों ने उन्हें ख़ुश रहना सिखाया है.

बीस साल के कुणाल गुर्जर का बायां हाथ अशक्त है और उन्हें चीज़ों को समझ-बूझ पाने में समस्याएं आती हैं. सामुदायिक कार्यकर्ता 34 वर्षीय मयूरी गायकवाड़ और उनके सहयोगियों ने उनके और सात विशेष बच्चों के लिए कक्षाएं चलाईं. पुणे के पास हडशी के कालेकर वाडी के देवराई केंद्र में अपने शिक्षकों के बारे में कुणाल ने बताया, “उन्होंने मुझे गाने और पहाड़े सिखाए और व्यायाम करना सिखाया. हात असे करायचे, मग असे, मग तसे [हाथों को इस तरह हिलाएं और फिर उस तरह].”

मयूरी, कातकरी आदिवासी बच्चों के साथ भी काम करती हैं और पुस्तकालय चलाती हैं. वह कहती हैं कि इस भूमिका के लिए इन बच्चों के साथ प्यार और एकात्मता की भावना बहुत ज़रूरी है. मयूरी किसान और सामुदायिक कार्यकर्ता भी हैं. अक्षमता से जूझते बच्चों के साथ उनका स्नेह और सहजता ही थी, जिसने उन्हें देवराई केंद्र में शिक्षक की भूमिका निभाने को प्रेरित किया.

संगीता कालेकर के बेटे सोहम को मिर्गी के दौरे आते हैं और वही उसकी एकमात्र शिक्षिका रही हैं. वही उसे उठने-बैठने से लेकर बात करने तक सबकुछ सिखाती हैं. वह कहती हैं, ''वह अब 'आई, आई' कह लेता है.'' दस वर्षीय सोहम चाभी से खेल रहा है, उसे ज़मीन पर गिरते देखकर आवाज़ें निकाल रहा है.

साधना विलेज में, राहुल वानखेड़े (बाएं) अपने विशेष मित्रों के साथ नृत्य के एक सत्र में. वह कहते हैं, 'हमें उन्हें उनके मूड [मिज़ाज] के मुताबिक़ पढ़ाना होता है.' कंचन येसंकर सामाजिक कार्यकर्ता व शिक्षक हैं और यहां (दाएं) नृत्य के एक सत्र में नज़र आ रही हैं. वह कहती हैं, 'मैं अपने छात्रों की सक्रियता बढ़ाने के लिए नृत्य का इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूं. मैं कई डांस थेरेपी [नृत्य चिकित्सा विधान] का भी इस्तेमाल करती हूं’

बाएं: संगीता कालेकर के 10 वर्षीय बेटे सोहम को मिर्गी के दौरे आते हैं और वह ज़्यादा बोल भी नहीं पाता, लेकिन उसकी मां बताती हैं कि 'वह अब आई, आई पुकार लेता है.' दाएं: हडशी में, फुलाबाई लोयरे (सबसे बाएं) अपनी बेटी नंदा के साथ हैं, संगीता कालेकर (लाल कपड़ों में) कुणाल गुर्जर और मयूरी गायकवाड़ (सबसे दाएं) के साथ मौजूद हैं

पुणे में श्रवण बाधितों के लिए संचालित धायरी स्कूल में, जब भी कक्षा में कोई बच्चा आवाज़ निकालता है, तो शिक्षक इसे बोलने की दिशा में एक क़दम मानते हैं. पिछले 24 साल से यहां काम कर रही सत्यभामा अलहट बताती हैं कि इन ध्वनियों और इशारों को छोड़ दें, तो “वे अपनी उम्र के 'सामान्य' बच्चों से अलग नहीं हैं.''

यह स्कूल 50 साल से विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे पुणे के सुहृद मंडल संस्थान द्वारा श्रवण बाधितों के लिए शुरू किए गए 38 स्कूलों में से एक है. इन शिक्षकों ने या तो बीएड (श्रवण बाधित) किया है या डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पढ़ाई की है और विशेष शिक्षक बनने का फ़ैसला किया.

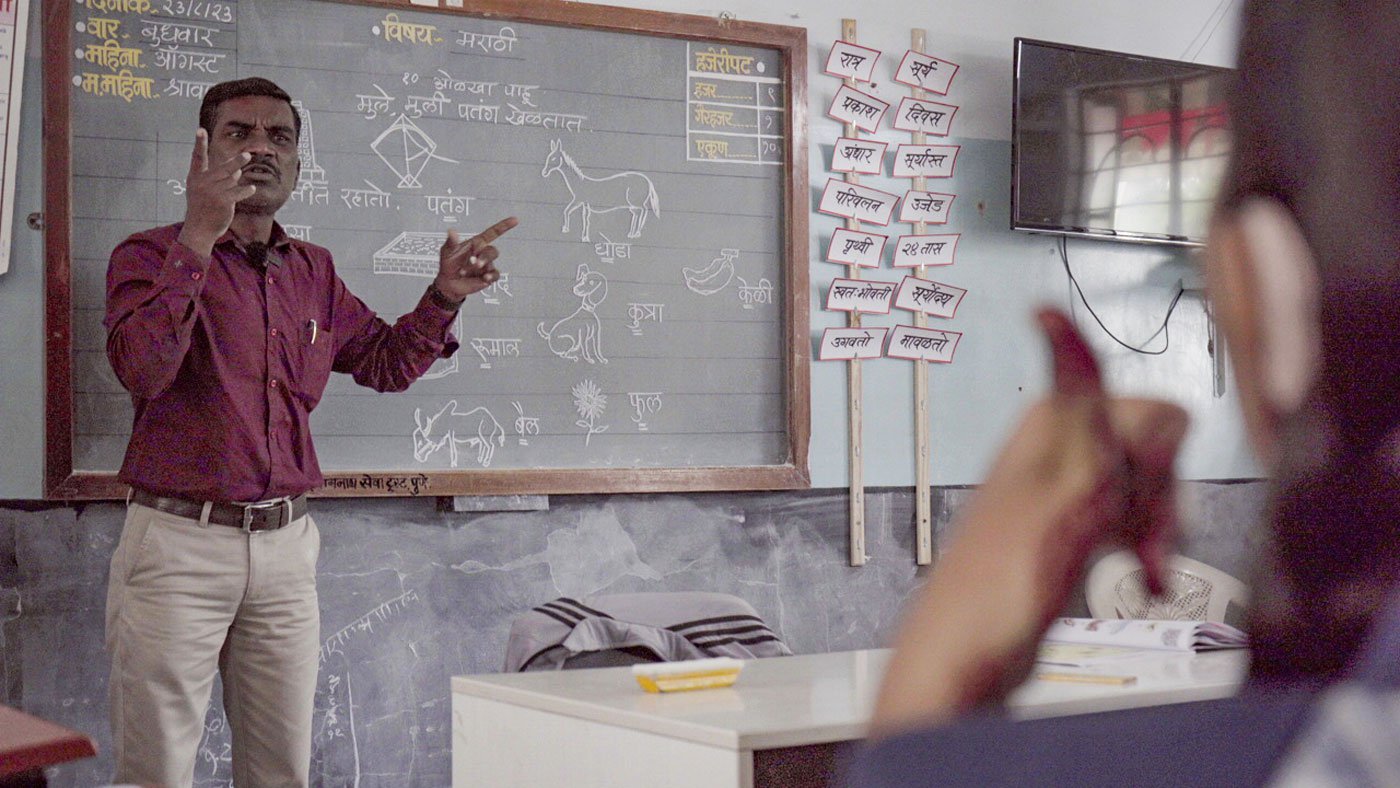

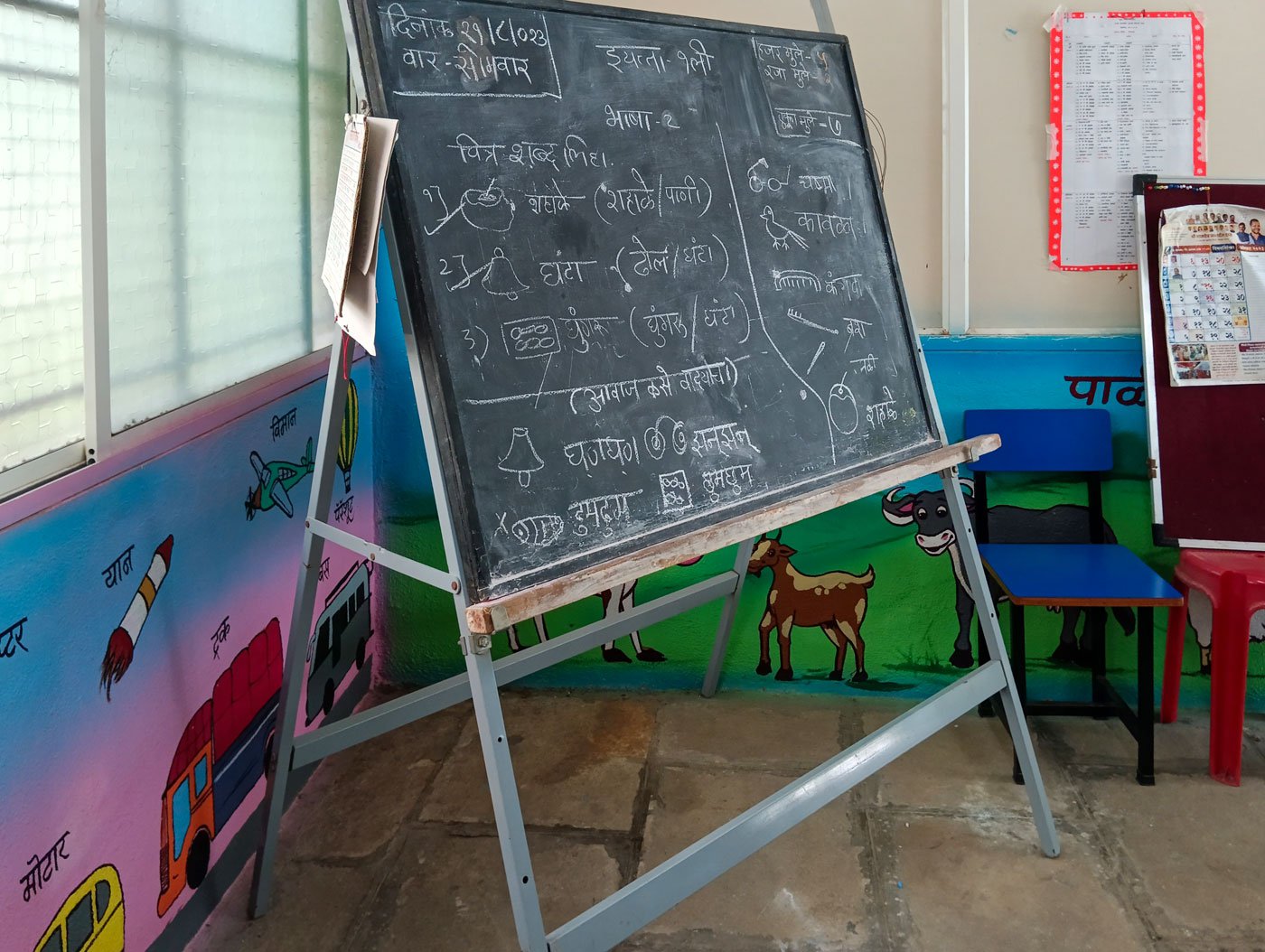

कक्षा 4 का ब्लैकबोर्ड इमारत, घोड़े, कुत्ते और तालाब के सुंदर चित्रों से भरा पड़ा है, जो सारे शब्द मोहन कानेकर अपने छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं. क़रीब 21 साल का अनुभव समेटे 54 साल के प्रशिक्षित शिक्षक कानेकर टोटल कम्युनिकेशन की विधि से पढ़ाते हैं, जिसमें सुनने में अक्षम लोगों को पढ़ाते समय बोलने, होंठ-पढ़ने, संकेत और लेखन का सम्मिलित तरीक़ा इस्तेमाल होता है. उनके छात्र हर संकेत पर प्रतिक्रिया देते हैं और शब्दों को अलग-अलग ध्वनि और स्वर में दोहराने का प्रयास करते हैं. इन ध्वनियों से कानेकर के चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है और वह फिर हर बच्चे का उच्चारण ठीक करते जाते हैं.

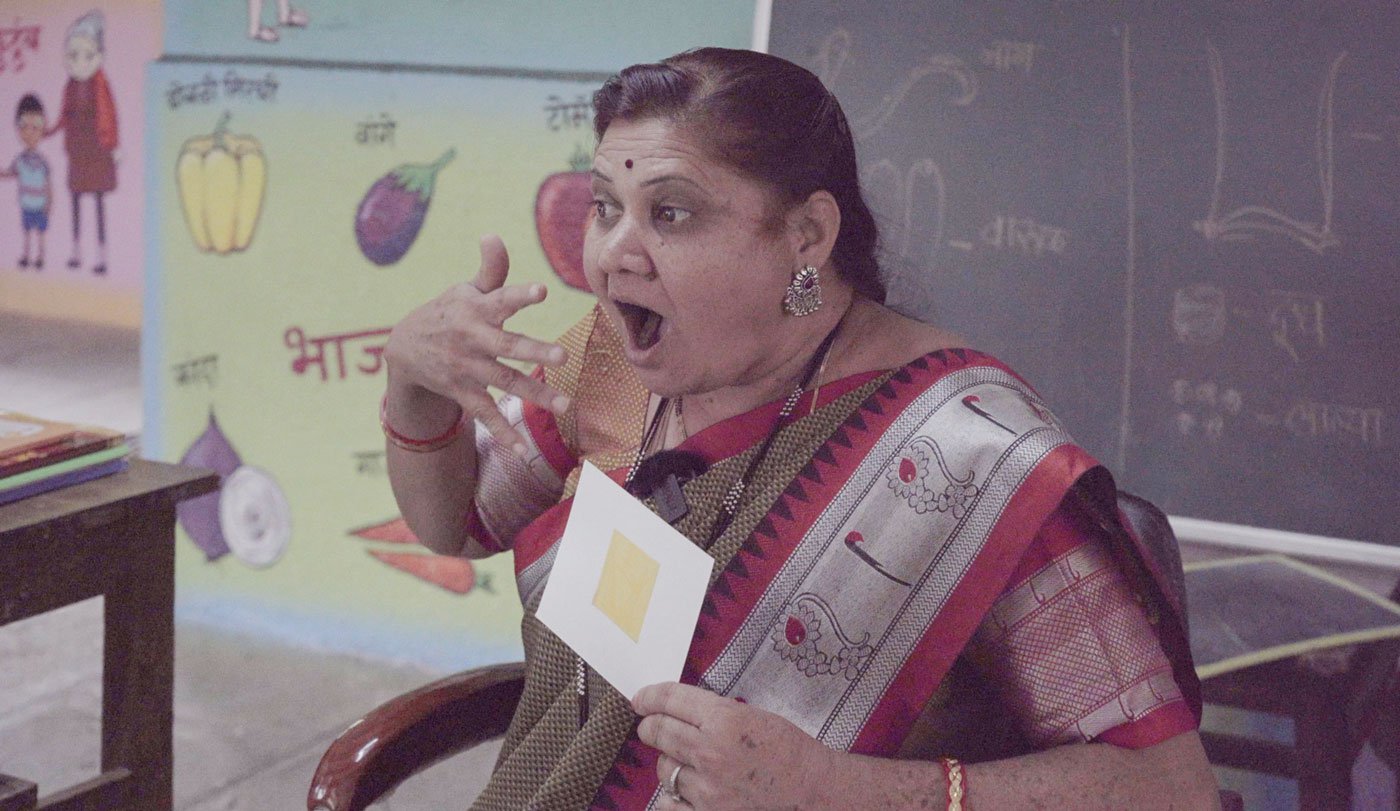

श्रवण बाधितों के लिए संचालित धायरी स्कूल में, अदिति साठे (बाएं) पिक्चर कार्ड का उपयोग कर रही हैं. सुनीता ज़िने (दाएं) छात्रावास नियंत्रक हैं और सबसे कम उम्र के छात्रों को रंगों के बारे में और मराठी वर्णमाला सिखा रही हैं

मोहन कानेकर (बाएं) श्रवण बाधितों के लिए संचालित होने वाले धायरी स्कूल के एक अनुभवी शिक्षक हैं. वह कक्षा 4 के बच्चों को मराठी शब्द सिखा रहे हैं. वह कहते हैं, 'अगर आप इन छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अच्छी चित्रकारी आनी चाहिए.' उनकी कक्षा में लड़कियों का एक समूह (दाएं) अपने शिक्षक के संकेतों और बोली का अनुसरण कर रहा है

एक और कक्षा में, अदिति साठे की ख़ुद की बोलने में आने वाली कठिनाई 'चरण 3' की कक्षा के सात विद्यार्थियों को पढ़ाने के रास्ते में बाधा नहीं पैदा करती. वह 1999 से स्कूल में सहायक के रूप में काम कर रही हैं.

वह और उनके छात्र उसी हॉल में दूसरी कक्षा के 'शोर' से परेशान नहीं हैं, जहां सुनीता ज़िने यहां के सबसे छोटे छात्रों के साथ काम कर रही हैं. छात्रावास की यह 47 वर्षीय नियंत्रक उन्हें रंगों के बारे में सिखा रही हैं और छात्र रंगों की तलाश में हॉल में मुक्त होकर दौड़ रहे हैं. एक नीला बैग, एक लाल साड़ी, काले बाल, पीले फूल...छात्र ख़ुशी से चिल्लाते हैं, कुछ आवाज़ें निकाल रहे हैं, तो कुछ सिर्फ़ हाथों से इशारे कर रहे हैं. प्रशिक्षित शिक्षक के तौर पर उनका भावात्मक चेहरा अपने छात्रों से संबोधित है.

मेधा ताई कहती हैं, “आज जब समाज में हिंसा और आक्रामकता बढ़ रही है, तो हमें स्कूलों में बुद्धिमत्ता और कामयाबी की, अनुशासन और सज़ा की अपनी धारणाओं पर सवाल खड़े करने चाहिए.'' वह सभी शिक्षकों से विशेष बच्चों के लिए संचालित कम से कम एक स्कूल में जाकर यह देखने की अपील करती हैं कि "प्रेमपूर्ण शब्दों के ज़रिए क्या हासिल किया जा सकता है."

पत्रकार इस स्टोरी की रिपोर्टिंग के समय मिले सहयोग के लिए सुहृद मंडल की डॉ. अनुराधा फतरफोड को धन्यवाद ज्ञापित करती हैं.

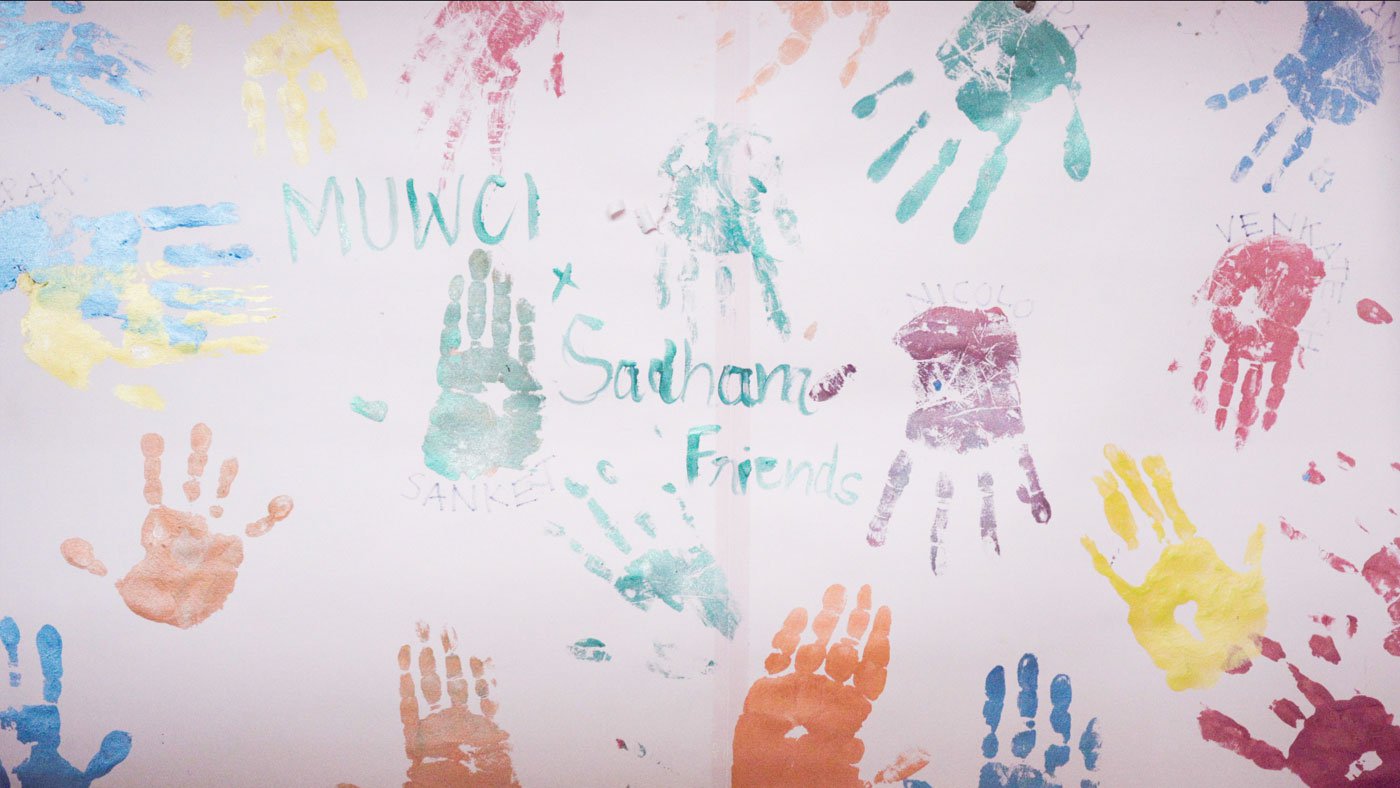

विशेष मित्रों और साधना विलेज में काम करने वाले स्वयंसेवकों के दीवार पर छपे हाथ के निशान

विशेष मित्र अपने शिक्षकों के साथ ख़ुशी के पल साझा कर रहे हैं

साधना विलेज में रहने वाले विशेष मित्रों द्वारा लगाया गया एक स्टॉल, जिसमें राखी और उनके द्वारा हस्तनिर्मित हैंडबैग व पाउच जैसी अन्य वस्तुएं बेची जा रही हैं. सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षिका कंचन येसंकर कहती हैं, 'उन्हें अपने हाथों से चीज़ें बनाना पसंद है'

श्रावण के पांचवें दिन मनाई जाने वाली नाग पंचमी के अवसर पर, एक विशेष मित्र अपने हाथों पर लगी मेहंदी दिखा रहे हैं

सुनीता ज़िने प्रशिक्षित स्पेशल एजुकेटर हैं

छात्र मराठी वर्णमाला के लिए संकेत चिह्न बनाना सीख रहे हैं

मोहन कानेकर टोटल कम्युनिकेशन की विधि से शब्द सिखा रहे हैं, जिसमें पढ़ाते समय बोलने, होंठ-पढ़ने, संकेत और लेखन का सम्मिलित तरीक़ा इस्तेमाल होता है

शिक्षक मोहन कानेकर से संकेत चिह्न सीखने वाली लड़कियां हर संकेत चिह्न पर प्रतिक्रिया देती हैं और शब्दों को अलग-अलग ध्वनि और स्वर में दोहराने का प्रयास करती हैं

श्रवण बाधितों के लिए संचालित धायरी स्कूल के बच्चे एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. स्कूल में कार्यरत विशेष शिक्षिका सत्यभामा अलहट कहती हैं, 'कभी-कभी बच्चे ख़ुद के संकेत चिह्न बनाते हैं'

उस्मानाबाद का यह बच्चा सुन नहीं पाता है, और उसने धायरी स्कूल के छात्रावास में प्रवेश लिया है. वह अभी पांच साल का नहीं हुआ है, और रबर के बने मॉडलों के साथ खेलते हुए जानवरों के नाम सीख रहा है

शिक्षक चित्रकारी करने और शब्द लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड का उपयोग करते हैं. धायरी स्कूल में अदिति साठे ने पक्षियों और वाद्ययंत्रों का चित्रण किया है

छात्र अपने शिक्षक के संकेत चिह्न को दोहरा रहे हैं और कावला (कौआ) शब्द सीख रहे हैं

एक बच्चा अंक लिखना सीख रहा है

धायरी स्कूल के सबसे छोटे बच्चों की कक्षा को सुनीता ज़िने रंग पहचानना सिखा रही हैं

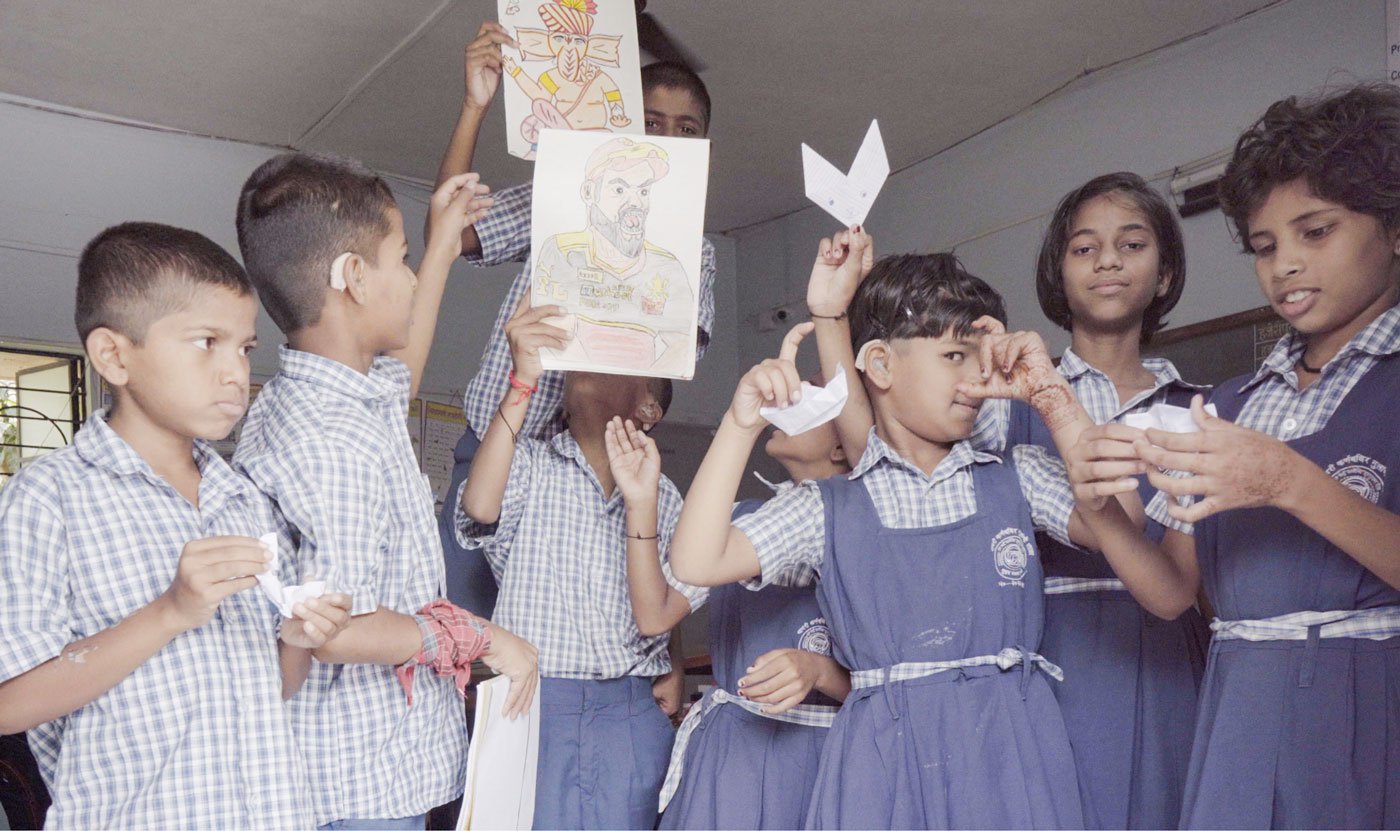

अपने कला शिक्षक बैरागी के साथ छात्र

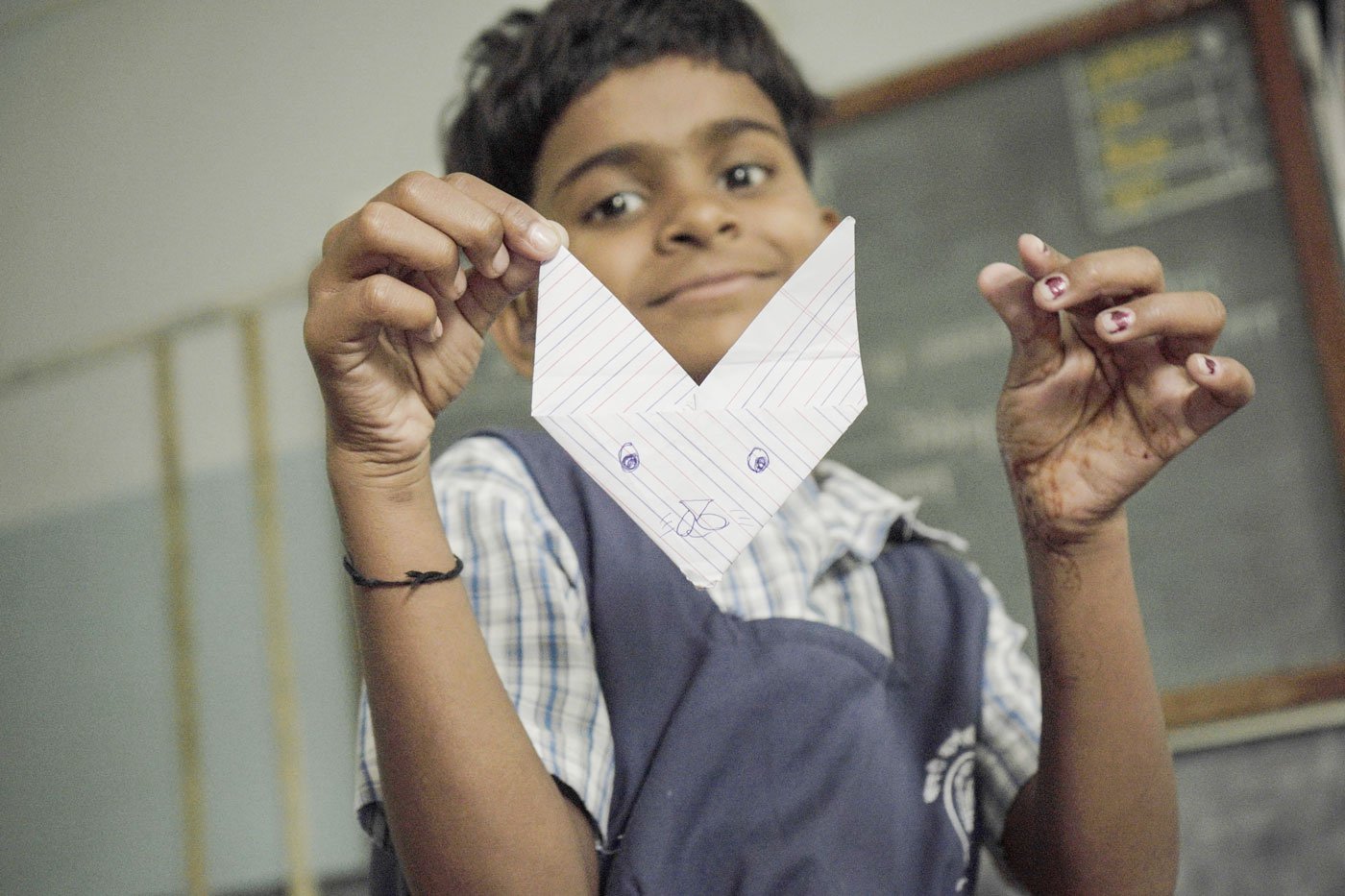

काग़ज़ से बना खरगोश दिखाता एक बच्चा

धायरी स्कूल में, कला और कलाकृतियां पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं

कक्षा 1 के बच्चे काग़ज़ की बनी नावें, खरगोश और अन्य कलाकृतियां

दिखाते हैं

अनुवाद: अजय शर्मा