समाज के वंचित समुदायों के लिए फ़ोटोग्राफ़ी हमेशा उनकी पहुंच से दूर की कला रही है, क्योंकि महंगा होने के कारण कैमरा उनके लिए एक विलासिता की चीज़ है. उनके जीवन की इसी विडंबना को समझते हुए मैं उनके इस सपने को पूरा करना, और पीढ़ियों से शोषण झेल रहे वंचित समुदायों - विशेषकर दलितों, मछुआरों, ट्रांस समुदाय, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायों और दूसरे अशक्त वर्गों की इस नई पीढ़ी को फ़ोटोग्राफी के हुनर से परिचित कराना चाहता था.

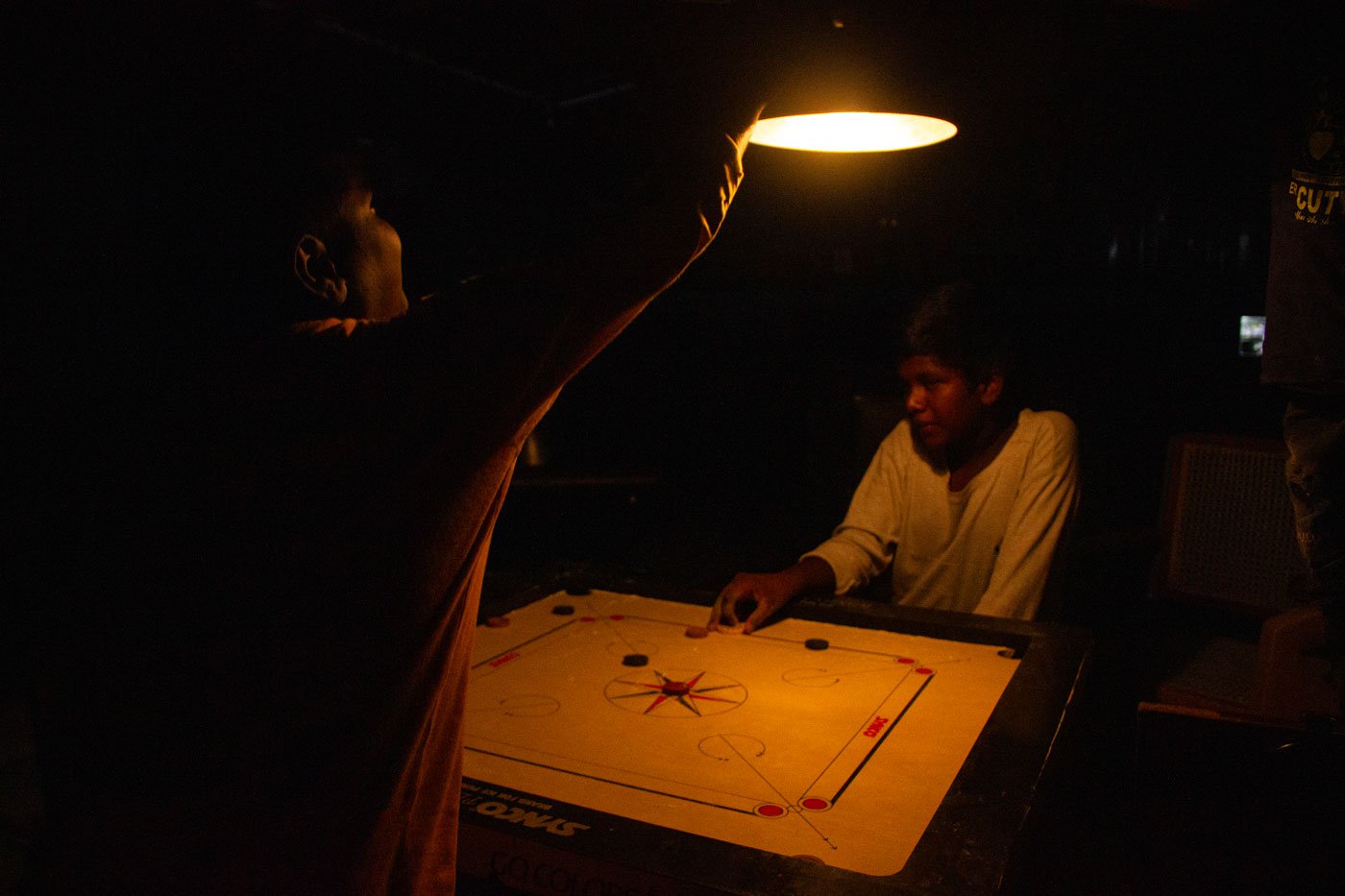

मैं अपने छात्रों से उनकी ख़ुद की कहानी सुनाने की उम्मीद करता था, जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है. इन कार्यशालाओं में वे उन चीज़ों की फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं जो उनके रोज़नामचे में शामिल हैं. ये उनकी अपनी कहानियां हैं, और उनके दिल के बहुत क़रीब हैं. उन्हें अपने हाथों में कैमरा थामे तस्वीरें उतारना बहुत दिलचस्प लगता है. मैं चाहता हूं कि वे यह करते रहें और तस्वीरों के फ़्रेम और कोणों के बारे में बाद में सोचें.

इन तस्वीरों में उनका जीवन झांकता है, इसलिए ये विशिष्ट हैं.

जब वे इन तस्वीरों को मुझे दिखाते हैं, तब मैं इन बच्चों से इन तस्वीरों की राजनीति पर बातचीत करता हूं और उनको समझाता हूं कि ये तस्वीरें हालात के बारे में क्या कहती हैं. कार्यशाला समाप्त हो जाने के बाद ये बच्चे बड़े सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों के प्रति सचेत हो जाते हैं.

बाएं: मगा अक्का, नागपट्टिनम तट पर एक मछुआरे की उतारी तस्वीरों को दिखा रही हैं. दाएं: चेन्नई के निकट कोसस्तलैयार नदी में तस्वीरें लेती हुई हाइरु निशा

चेन्नई के व्यासरपाड़ी में स्थित डॉ. आंबेडकर पगुतरिवु पडसालई में अपने छात्रों की फ़ोटोग्राफी की क्लास लेते हुए एम. पलनी कुमार

ज़्यादातर तस्वीरें क़रीब से ली गई हैं और इन्हें इतने निकट से लेना इसीलिए संभव हो पाया है कि ये उनके परिवार और घरों की तस्वीरें हैं. बाहर का कोई आदमी होता, तो उनके साथ दूरी बरतनी पड़ती. लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तस्वीर लेने वालों ने लोगों के साथ पहले से ही विश्वास का संबंध बना रखा है.

समान विचार वाले कुछ लोगों की मदद से मैंने इन प्रशिक्षुओं के लिए कैमरे ख़रीदे. डीएसएलआर कैमरे पर हाथ आज़माना इन्हें पेशेवर तौर पर मदद करेगा.

इन छात्रों ने जो काम किए हैं उनमें से कुछ काम ‘रिफ्रेम्ड - नार्थ चेन्नई थ्रू द लेंस ऑफ़ यंग रेजिडेंट [युवा निवासियों की नज़र से उत्तरी चेन्नई की तस्वीर]’ नाम की थीम के तहत किए गए हैं. इस थीम का उद्देश्य उत्तर चेन्नई की बनी-बनाई छवि को तोड़कर समाज को उसके वास्तविक और अंदरूनी सच से परिचित कराना है. बाहर से आए किसी सामान्य आदमी के लिए उत्तरी चेन्नई औद्योगिक चहलपहल का बड़ा केंद्र है.

उम्र के लिहाज़ से 16-21 आयु-वर्ग के बारह युवा प्रतिभागी, जो मदुरई के मंजमेडु के सफ़ाईकर्मियों के बच्चे हैं, मेरे साथ इस दस दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए थे. यह वंचित समुदायों से आए बच्चों के लिए आयोजित की गई ऐसी पहली कार्यशाला थी. कार्यशाला की अवधि में छात्रों को उन परिस्थियों और सामाजिक रवैयों से पहली बार परिचित होने का अवसर मिला, जिसमें उनके माता-पिता को काम करना पड़ता है. उन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें दुनिया की अपनी कहानियां सुनाने की ज़रूरत है.

तीन महीने की एक ऐसी ही कार्यशाला मैंने ओडिशा के गंजम में सात और तमिलनाडु के नागपट्टिनम में आठ मछुआरिन महिलाओं के लिए आयोजित की थी. गंजम एक ऐसा इलाक़ा है जो लगातार समुद्री कटाव से प्रभावित रहा है. नागपट्टिनम एक समुद्रतट है जहां काम करने वालों में बड़ी तादाद उन प्रवासी मजदूरों और मछुआरों की है जो यहां श्रीलंकाई नौसैनिक बलों के लगातार हमलों के शिकार रहे हैं.

इन कार्यशालाओं में ली गईं तस्वीरों में आसपास की दुनिया की चुनौतियां नज़र आती हैं.

फ़ोटोग्राफ़ी क्लास के दौरान पलनी के साथ नागपट्टिनम (बाएं) और गंजम (दाएं) की मछुआरिन महिलाएं

सीएच. प्रतिमा, 22

दक्षिण फ़ाउंडेशन की फ़ील्ड स्टाफ़

पोडमपेटा, गंजम, ओडिशा

इन तस्वीरों ने मुझे अपने समुदाय के कामों के प्रति सम्मान प्रकट करना सिखाया और आसपास के लोगों के साथ मेरे निकट-संबंध बनाने में मेरी मदद की.

मेरी पसंदीदा तस्वीरों में यह तस्वीर भी शामिल है जिसमें कुछ बच्चे खेल-खेल में एक नाव को तट के मुहाने में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने पहली बार यह महसूस किया कि समय के किसी ख़ास पल को क़ैद करने के लिए फ़ोटोग्राफ़ी कितना सशक्त माध्यम है.

मैंने अपने मछुआरा समुदाय के एक आदमी की तस्वीर ली, जो समुद्री कटाव के कारण क्षतिग्रस्त हुए अपने घर से बचे हुए सामानों को निकालने में लगा हुआ दिख रहा है. यह तस्वीर जलवायुवीय परिवर्तनों के कारण वंचित समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है, और मुझे इस बात की ख़ुशी है कि मैं यह तस्वीर ले पाई.

जब मैंने पहली बार अपने हाथ में कैमरा थामा था, तो मुझे यक़ीन नहीं था कि मैं इसे चला पाउंगी. मुझे लगा कि मुझे कोई भारी-भरकम मशीन दे दी गई है. यह पूरी तरह से एक नया अनुभव था. हालांकि, मैं अपने मोबाइल से शौक़िया तस्वीरें खींचती रहती थी, लेकिन इस वर्कशॉप ने मेरे भीतर अपने पात्र के साथ तालमेल स्थापित करने और तस्वीरों के ज़रिए उनकी कहानियां सुनाने की कला की बुनियाद डाली. मैं फ़ोटोग्राफी के शुरुआती सैद्धांतिक पक्ष को लेकर बेशक दुविधाग्रस्त थी, लेकिन फील्ड वर्कशॉप के दौरान कैमरे से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों ने मेरे लिए चीज़ों को आसान कर दिया, और मैंने कार्यशाला में सीखे गए सिद्धांतों को वास्तविक दुनिया में आज़माना सीख लिया.

मछलियों को उतारने वाले स्थान पर अपने जाल की सफ़ाई करते पोडमपेटा के मछुआरे

ओडिशा के गंजम ज़िले में मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकने की तैयारी में मछुआरे

ओडिशा के अर्जीपल्ली फिश हार्बर में मैकेरल मछली की नीलामी का दृश्य

पोडमपेटा में समुद्री कटाव के कारण क्षतिग्रस्त एक मकान, जो अब रहने लायक नहीं रह गया है

पोडमपेटा गांव में स्कूल से घर लौटती एक बच्ची. विगत वर्षों में बार-बार हुए समुदी कटावों ने इस रस्ते को इतना अधिक क्षतिग्रस्त कर दिया है कि गांव की पूरी आबादी को यहां से विस्थापित होना पड़ा

समुद्र द्वारा लगातार होने वाले कटावों ने घरों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है

मौजूदा कटाव से जूझता ओडिशा के गंजम ज़िले का अर्जीपल्ली गांव

पोडमपेटा गांव में एक क्षतिग्रस्त घर के मलबों को देखती अउती

*****

पी. इंद्रा, 22

बी.एस-सी. भौतिकशास्त्र की छात्र, डॉ. आंबेडकर इवनिंग एजुकेशन सेंटर

अरपालयम, मदुरई, तमिलनाडु

“फ़ोटोग्राफी में अपनेआप को दर्ज करो, अपने आसपास की दुनिया को और कामों में जुटे आसपास के अपने सभी लोगों को भी दर्ज करो.”

मुझे कैमरा सौंपते हुए पलनी अन्ना ने यही शब्द कहे थे. यहां आकर मैं एक रोमांच से भर गई, क्योंकि पहले तो मेरे पिता ने कार्यशाला में शामिल होने की इजाज़त देने से मना कर दिया था, और उन्हें राज़ी करने के लिए मुझे उनको थोड़ा मनाना भी पड़ा. बाद में तो वे मेरी फ़ोटोग्राफ़ी का एक किरदार भी बने.

मैं सफ़ाईकर्मियों के बीच रही. मेरे पिता की तरह वे वे लोग भी अपनी पैतृक आजीविका की जाल में फंसे हुए थे, और इसका प्रमुख कारण शोषणपूर्ण जाति व्यवस्था है. वर्कशॉप में उपस्थित होने से पहले मुझे उन लोगों के काम और चुनौतियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जबकि मेरे पिता भी उनमें से एक थे. मुझे केवल एक ही बात कही जाती थी कि मुझे मेहनत करके पढ़ना चाहिए, ताकि मैं एक सरकारी नौकरी हासिल कर सकूं, और किसी भी क़ीमत पर सफ़ाईकर्मी नहीं बनूं. हमारे स्कूल के शिक्षक हमसे यही कहते थे.

आख़िरकार मैं अपने पिता के काम को उस समय ठीक से समझ पाई, जब उनके काम को अपनी फ़ोटोग्राफी के माध्यम से रेखांकित करने के इरादे से मैं दो-तीन दिन उनके साथ गई. मैंने बहुत निकट से देखा कि कैसे सफ़ाईकर्मियों को विषम परिस्थितियों से जूझना पड़ता है और उपयुक्त दस्तानों और बूटों के अभाव में घरेलू कूड़ा-कर्कट और ज़हरीली गंदगियों की सफ़ाई करनी पड़ती है. उनसे उम्मीद की जाती है कि वे ठीक छह बजे सुबह तक अपने काम पर हाज़िर हो जाएं, और दो-चार मिनट की देरी से पहुंचने पर भी वे ठेकेदार और अधिकारी, जिनके अधीन वे काम करते हैं, उनसे अमानवीय तरीक़े से पेश आते हैं.

मेरे कैमरे ने मुझे अपने ही जीवन के बारे वह सब दिखाया जिन्हें मैं अपनी आंखों से देखने में नाकाम रही थी. इस दृष्टि से देखा जाए, तो यह मेरी तीसरी आंख के खुलने जैसा अनुभव था. जब मैंने अपने पिता की तस्वीरें उतारीं, तो उन्होंने मुझसे अपने जीवन और कामों के संघर्षों की कहानियां साझा कीं और मुझे बताया कि कैसे वे अपने युवाकाल में ही इस काम की गिरफ़्त में फंस गए. ऐसी बातचीतों ने हमारे आपसी संबंधों को एक मज़बूती दी.

यह वर्कशॉप हम सबकी ज़िंदगियों का एक महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ थी.

मदुरई के कोमस पालयम के निवासी अपने घर में

पी. इंद्रा के पिता पांडी को 13 साल की उम्र से ही सफ़ाईकर्मी के तौर पर काम करने को मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि उनके माता-पिता उनकी पढ़ाई का ख़र्च उठा पाने में सक्षम नहीं थे. वे ख़ुद भी सफाईकर्मी थे. उपयुक्त दस्तानों और बूटों के अभाव के कारण उनकी तरह यह काम करने वाले दूसरे मजदूरों को भी त्वचा से संबंधित रोगों के अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी कई दूसरी मुश्किलों से गुज़रना पड़ता है

यथोचित उपायों के बिना सार्वजनिक शौचालय की सफ़ाई करते हुए पांडी. उनको इतनी आमदनी हो जाती है कि उनके बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें; आज वे अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं

कालेश्वरी सफ़ाईकर्मियों की संतान रही हैं और उनके पति भी सफ़ाईकर्मी ही हैं. वह कहती हैं कि केवल शिक्षित होने के बाद ही उनके बच्चे इस सामाजिक दुष्चक्र से बाहर निकलने में सक्षम हो सकते हैं

*****

सुगंती मानिकवेल, 27

मछुआरिन

नागपट्टिनम, तमिलनाडु

कैमरे ने मेरे सोचने का नज़रिया बदल दिया. हाथ में कैमरा लेने के बाद मैं एक अलग तरह की आज़ादी महसूस करती हूं. मैं एक नए आत्मविश्वास से भर जाती हूं. यह मुझे अपने जैसे बहुत से दूसरे लोगों के साथ घुलने-मिलने और बातचीत करने के लिए सहज बना देता है. हालांकि, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नागपट्टिनम में ही रही, लेकिन पहली बार मैं बंदरगाह पर एक कैमरे के साथ गई थी.

मैंने तस्वीरों में अपने 60 वर्षीय पिता मानिकवेल को क़ैद किया, जो पांच साल की उम्र से मछली पकड़ने के काम में लगे हैं. समुद्र के खारे पानी से लगातार भींगे रहने के कारण उनके पैरों के अंगूठे सुन्न पड़ चुके हैं. अब उनमें बहुत कम रक्त संचार होता है, लेकिन हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वह आज भी रोज़ मछलियां पकड़ने जाते हैं.

पूपति अम्मा (56) मूलतः वेल्लपल्लम की हैं. साल 2002 में अपने पति के श्रीलंकाई नौसनिकों के हाथों मारे जाने के बाद से ही वह जीवनयापन के लिए मछली ख़रीदने और बेचने का काम करने लगीं. दूसरी मछुआरिन महिला जिनकी मैंने फ़ोटो ली वह तंगम्मल थीं, जिनके पति को गठिया है और उनके बच्चे स्कूल जाते हैं. इसलिए उन्होंने नागपट्टिनम की सड़कों पर मछली बेचना शुरू किया. पलंगल्लीमेडु की मछुआरिनें महीन जालों (प्रॉन ट्रैप) के उपयोग से, और समुद्र से – दोनों तरीक़ों से मछली पकड़ती हैं. मैंने दोनों ही आजीविकाओं को रेखांकित करने की कोशिश की.

मछुआरों के गांव में पैदा होने के बावजूद, एक ख़ास उम्र के बाद मैं शायद ही कभी समुद्र के किनारे गई थी. जब मैंने उनकी तस्वीरें लेना शुरू किया, तब मैं अपने समुदाय और उन संघर्षों से परिचित हुई जिनसे हमारा रोज़ का सरोकार है.

इस वर्कशॉप में शामिल होना मेरे जीवन का एक बड़ा अवसर था.

नागपट्टिनम के वेलप्पम में शक्तिवेल और विजय उस जाल को खींच रहे हैं जिसे झींगा पकड़ने के लिए डाला गया था

अपने जाल से झींगे जमा करने के बाद वनवन महादेवी के समुद्रतट पर सुस्ताती हुई कोडीसेल्वी

नागपट्टिनम के वनवनमहादेवी में जाल से एक-एक झींगा चुनते हुए अरुमुगम और कुप्पमल

झींगे की जाल खींचने के लिए तैयार इंदिरा गांधी (फोकस में)

अवरिकाडु में नहर में जाल फेंकने की तैयारी करते हुए केशवन

जब सार्डिन मछलियों का मौसम आता है तब अधिक मात्रा में उनको पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में मछुआरों की ज़रूरत पड़ती है

*****

लक्ष्मी एम., 42

मछुआरिन

तिरुमुल्लईवसल, नागपट्टिनम, तमिलनाडु

मछुआरिनों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से जब फ़ोटोग्राफ़र पलनी मछुआरों के गांव तिरुमुल्लईवसल आए, तब हम यह सोचकर बहुत घबराए हुए थे कि कैसे और किसकी फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे. लेकिन जैसे ही हमने अपने हाथ में कैमरा संभाला, हमारी सारी घबराहट दूर हो गई, और हम एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर गए.

पहले दिन जब हम आसमान, समुद्रतट और उसके आसपास की तस्वीरें लेने किनारों पर पहुंचे, तब हमें ग्राम-प्रधान ने रोका भी. उनका सवाल था कि हम सब क्या कर रहे थे. उन्होंने हमारे अनुरोधों को अनसुना कर दिया और वे हमें तस्वीरें नहीं लेने देने के हठ पर अड़ गए. जब हम दूसरे गांव चिन्नकुट्टी गए, तो सबसे पहले हमने वहां के ग्राम-प्रधान से अग्रिम अनुमति ले ली, ताकि हमारे काम में ऐसी कोई बाधा नहीं आए.

पलनी हमेशा इस बात पर ज़ोर देते हैं कि हमें धुंधली तस्वीरों को दोबारा शूट करना चाहिए. इससे हमें अपनी ग़लतियों को समझने और उनमें सुधार करने में मदद मिलती है. मैंने यह सीखा कि जल्दीबाज़ी में कोई फ़ैसला या काम नहीं करना चाहिए. यह नई जानकारियों से भरा अनुभव था.

*****

नूर निशा के., 17

बी. वोक डिजिटल जर्नलिज्म, लोयोला कॉलेज

तिरुवोट्ट्रियुर, उत्तरी चेन्नई, तमिलनाडु

जब मेरे हाथ में पहली बार कैमरा दिया गया था, तब मैंने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि इससे कोई बड़ा बदलाव आएगा. लेकिन आज मैं पक्के तौर पर यह कह सकती हूं कि मेरा जीवन अब दो हिस्सों में बंट गया है - फ़ोटोग्राफ़ी करने से पहले का जीवन, और उसके बाद का जीवन. मैंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था और तब से मेरी मां हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है.

लेंस के माध्यम से पलनी अन्ना ने मेरा परिचय एक ऐसी दुनिया से कराया, जो मेरे लिए बिल्कुल नई और अलग थी. मेरी समझ में यह बात भी आई कि जो तस्वीरें हम खींचते हैं वे सिर्फ़ तस्वीरें नहीं, बल्कि दस्तावेज़ हैं, जिनसे हम अन्याय और ग़ैरबराबरी के ख़िलाफ़ सवाल कर सकते हैं.

वह हमसे अक्सर एक बात कहते हैं, “फ़ोटोग्राफ़ी में विश्वास रखो, यह आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा.” मैंने महसूस किया कि यह सच है, और अब मैं अपनी मां की मदद करने में समर्थ हूं, जो अब कई बार काम के सिलसिले में बाहर नहीं जा पाती हैं.

चेन्नई के निकट एन्नोर बंदरगाह में फैले औद्योगिक प्रदूषकों ने वातावरण को मनुष्य-जीवन के लिए दूभर बना दिया है. ऐसे हालात के बावजूद बच्चे यहां खेल का प्रशिक्षण ले रहे हैं

समुदाय के युवा खिलाड़ियों को हर रोज़ ज़हरीली गैसें उगलने वाले इन औद्योगिक संयंत्रों के पास ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है

*****

एस. नंदिनी, 17

एम.ओ.पी. वैष्णव कॉलेज फॉर वीमेन की पत्रकारिता

की छात्रा

व्यासरपाड़ी, उत्तरी चेन्नई, तमिलनाडु

फ़ोटोग्राफ़ी के लिए मेरे सबसे पहले पात्र वे बच्चे थे जो मेरे घर के क़रीब खेल रहे थे. मैंने खेलने के समय उनके चेहरों पर जो ख़ुशी थी उसे कैमरे में क़ैद किया. मैंने सीखा कि कैमरे की आंखों से दुनिया कैसे देखी जा सकती है. मेरी समझ में यह बात भी आई कि दृश्यों की भाषा को बहुत आसानी से समझा जा सकता है.

कई बार जब आप तस्वीरों की तलाश में भटकते होते हैं तो आपका सामना किसी ऐसी चीज़ से हो जाता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी. फ़ोटोग्राफी मुझे ख़ुशियों से भर देता है -- ऐसी ख़ुशियां जो आपके लिए एकदम सगी और आत्मिक हों.

एक बार, जिन दौर में मैं डॉ. आंबेडकर पगुतरिवु पडसालई में पढ़ती था, हमें डॉ. आंबेडकर मेमोरियल घुमाने के लिए ले जाया गया. उस क्रम में तस्वीरों ने मुझसे बातचीत की. पलनी अन्ना ने एक सफ़ाई मज़दूर की मौत की घटना और दुःख में डूबे उसके परिवार को अपनी तस्वीरों के ज़रिए दिखाया था. उस सफ़ाईकर्मी के परिवार के सदस्यों की तस्वीरों में उनके अभावों, दुखों और कभी पूरा नहीं हो सकने वाले नुक़सान की कहानियां थीं. उन कहानियों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था. जब हम उनसे वहां मिले, तो उन्होंने यह कहते हुए हमारा हौसला बढ़ाया कि हमारे भीतर भी ऐसी तस्वीरें लेने की क़ाबिलियत है.

जब उन्होंने वर्कशॉप में क्लास लेना शुरू किया, तो स्कूल टूर पर होने के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाई. लेकिन मेरे वापस लौटने के बाद उन्होंने मुझे अलग से सिखाया और फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया. मुझे तो इसकी भी बुनियादी जानकारी नहीं थी कि एक कैमरा कैसे काम करता है, लेकिन पलनी अन्ना ने मुझे सिखाया. उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी के लिए अपना विषय खोजने के मसले पर भी हमारा मार्गदर्शन किया. मैंने इस यात्रा में कई नए दृष्टिकोणों और अनुभवों को विकसित किया.

फ़ोटोग्राफ़ी से जुड़े अपने अनुभवों के कारण ही मैंने पत्रकारिता को अपना भविष्य बनाने का निर्णय लिया.

उत्तरी चेन्नई में बसी व्यासरपाड़ी का एक हवाई दृश्य

नंदिनी के घर में लगा बाबासाहेब आंबेडकर का एक चित्र

चेन्नई के डॉ. आंबेडकर पगुतरिवु पडसालई के छात्र

डॉ. आंबेडकर पगुतरिवु पडसालई के परिश्रमी और उत्साही छात्र अपने समर्पित समुदायिक प्रशिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं

कबड्डी खेलते बच्चे

फुटबॉल मैच के बाद विजेता टीम

‘ये पक्षी मुझे अक्सर यह याद दिलाते हैं कि कैसे मेरे पूरे समुदाय को इस समाज में क़ैद रखा गया. मुझे विश्वास है कि हमारे नेताओं ने हमें जो सिखाया है और हमने जो विचारधारा विकसित की है, वही हमें इन पिंजरों से आज़ादी दिलाएगी,’ नंदिनी (फ़ोटोग्राफ़र) कहती हैं

*****

वी. विनोदिनी, 19

बैचलर्स ऑफ़ कंप्यूटर ऐप्लिकेशन की छात्रा

व्यासरपाड़ी, उत्तरी चेन्नई, तमिलनाडु

मैं अपने आसपड़ोस के इलाक़ों से सालों से परिचित हूं, लेकिन जब मैंने उन्हें अपने कैमरे के माध्यम से देखा, तो मुझे उनमें एक नयापन नज़र आया. “तस्वीरें आपके पात्र के जीवन को उद्घाटित करने में सक्षम होनी चाहिए,” पलनी अन्ना कहते हैं. जब वह अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आप उनकी आंखों में साफ़ देख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी, कहानियों और लोगों से उन्हें कितना प्यार है. उनसे संबंधित मेरी स्मृतियों में मुझे सबसे प्रिय वह है जिसमें वह बटन वाले फ़ोन से अपनी मछुआरिन मां की तस्वीर ले रहे हैं.

मैंने अपनी पहली तस्वीर दीवाली के मौक़े पर अपने पड़ोसी की ली थी. वह एक पारिवारिक तस्वीर थी, जो बहुत अच्छी आई थी. उसके बाद मैं कहानियों और लोगों के अनुभवों के आधार पर अपने शहर को कैमरे में क़ैद करने लगी.

फ़ोटोग्राफ़ी सीखे बिना मुझे अपनेआप से मिलने का अवसर नहीं मिला होता.

*****

पी. पूंकोडी

मछुआरिन महिला

सेरुतुर, नागपट्टिनम, तमिलनाडु

मेरे विवाह को 14 साल हो गए. उसके बाद से ही मैं अपने ख़ुद के गांव के समुद्रतट पर नहीं गई हूं. लेकिन मेरे कैमरे ने समुद्र से मेरी दोबारा मुलाक़ात करा दी. मैंने मछली पकड़ने से संबंधित प्रक्रिया और नावों को धकेल कर समुद्र में ले जाने की गतिविधियों के अलावा, समुदाय में महिलाओं के योगदान को व्यक्त करने वाली तस्वीरें लीं.

किसी को एक तस्वीर के लिए सिर्फ़ क्लिक करना सिखाना बहुत आसान है, लेकिन एक फ़ोटोग्राफ़र को तस्वीरों के माध्यम से कहानी कहने का हुनर सिखाना कोई आसान काम नहीं है. पलनी हमें वही हुनर सिखाते हैं. वह हमें फ़ोटोग्राफ़ी करने से पहले पात्रों के साथ संवाद स्थापित करना सिखाते हैं. लोगों की तस्वीरें खींचकर मैं एक नया आत्मविश्वास अनुभव करती हूं.

मैंने मछुआरा समुदाय द्वारा किए जाने वाले अलग-अलग पेशों को अपनी फ़ोटोग्राफ़ी का विषय बनाया, जिनमें मछली बेचने, उनकी साफ़-सफ़ाई करने और उनकी नीलामी करने जैसे काम शामिल होते हैं. इस अवसर ने मुझे अपने समुदाय की उन महिलाओं की जीवनशैली को क़रीब से देखने-समझने में मदद की, जो घूम-घूमकर मछली बेचने का काम करती हैं. इस काम में उन्हें मछलियों से भरी एक भारी टोकरी अपने माथे पर उठाकर घूमना पड़ता है.

कुप्पुस्वामी पर मेरी फ़ोटो स्टोरी में मुझे उनके जीवन के बारे में जानने का अवसर मिला कि जब वह सीमावर्ती समुद्र में मछलियां पकड़ रहे थे, तब कैसे श्रीलंकाई नौसेना ने गोली दाग़ दी थी. उसके बाद से ही उनके हाथ-पैर काम नहीं करते हैं और न वह बोल पाते हैं.

मैं जब उनसे मिलने गई, तो मैंने उनको अपना रोज़ का काम - मसलन कपड़े धोते, बाग़वानी और साफ़-सफ़ाई करते समय गौर से देखा. तब मेरी उनकी रोज़-रोज़ की मुश्किलों का अंदाज़ा लगा. वह अपने ही हाथ-पांव पर भरोसा नहीं कर सकते थे. लेकिन वह मेरे सामने ऐसे पेश आ रहे थे कि अपना काम ख़ुद करने में उन्हें सबसे अधिक ख़ुशी मिलती है. उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उनकी अक्षमता बाहर की दुनिया और उनके बीच खड़ी सबसे ऊंची दीवार थी. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कई बार वह अपने भीतर एक खालीपन महसूस करते हैं, जो उन्हें मर जाने के लिए उकसाती है.

मैंने सार्डिन पकड़ने वाले मछुआरों पर एक फ़ोटो शृंखला की थी. सार्डिन मछलियां सैकड़ों की संख्या में पकड़ी जाती हैं, इसलिए उनको समुद्र से निकालकर तट तक लाना और जाल से उन्हें एक-एक कर निकालना एक चुनौती भरा काम है. मैंने तस्वीरों के ज़रिए यह दिखाने की कोशिश की थी कि उन्हें जाल से चुन-चुन कर निकालने और बर्फ़ के बक्से में जमा करने तक कैसे पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर काम करते हैं.

मछुआरों के समुदाय से संबंध रखने के बावजूद एक महिला फ़ोटोग्राफ़र के रूप में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे सवालों का पूछा जाना है, जैसे ‘आप उनकी तस्वीर क्यों खींच रही हैं? औरतें फ़ोटोग्राफ़ी जैसा काम क्यों करती हैं?’

पलनी अन्ना उन सभी मछुआरिन महिलाओं के लिए एक बड़ी ताक़त हैं, जो अब अपनी पहचान एक फ़ोटोग्राफ़र के तौर पर बनाने के लिए डटी हुई हैं.

वी. कुप्पुसामी (67) को श्रीलंकाई नैसैनिकों ने उस समय गोली मार दी थी, जब वह अपने कट्टुमारम पर मछलियां पकड़ रहे थे

*****

पलनी के स्टूडियो के उद्घाटन वाले दिन फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया में उनके सफ़र के तीन स्तंभ: कविता मुरलीधरन, येड़िल अन्ना और पी. साईनाथ. स्टूडियो का मक़सद सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के युवाओं को प्रशिक्षण देना है

स्टूडियो के उद्घाटन वाले दिन मौजूद पलनी के दोस्त. इस स्टूडियो से सीखकर निकले तीन छात्र आज पत्रकारिता करते हैं और तमिलनाडु के अलग-अलग इलाक़ों के 30 छात्र फ़ोटोग्राफी करते हैं

पलनी स्टूडियो प्रति वर्ष ऐसी दो कार्यशालाएं संचालित करने का इरादा रखता है, जिसमें छात्रों को फ़ोटोग्राफ़ी का प्रशिक्षण दिया जाएगा. दोनों कार्यशालाओं में 10-10 प्रतिभागी शामिल होंगे. कार्यशाला की समाप्ति के बाद सभी प्रतिभागियों को छह महीने की अवधि में अपनी कहानियों को दर्ज करने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा. कार्यशाला को संचालित करने और उसके कामों की समीक्षा करने के लिए अनुभवी फ़ोटोग्राफ़रों और पत्रकारों को आमंत्रित किया जाएगा. उन तस्वीरों को बाद में प्रदर्शित भी किया जाएगा.

अनुवाद: प्रभात मिलिंद