২০১৪ সালের ২০ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরুর পর, এবছর পথচলার এক দশক পূর্ণ করল পারি

আমাদের সবচাইতে বড়ো সাফল্য? এইযে, এখনও মাটি কামড়ে ময়দানে টিকে আছি! স্বাধীন সাংবাদিকতার ওয়েবসাইট হয়েও প্রাণে বেঁচে আছি, দিব্যি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছি সংবাদ মাধ্যমের এমন এক পরিমণ্ডলে যেখানে কর্পোরেট শক্তিরই একচেটিয়া রাজত্ব। বর্তমানে দৈনিক পনেরোটা ভাষায় প্রতিবেদন প্রকাশ করে পারি। পারি’র পরিচালন ট্রাস্ট শূন্য তহবিল নিয়ে শুরুয়াত করলেও সরকারি সাহায্য চাওয়া বা পাওয়ার ধার ধারেনি আদৌ। সরাসরি কোনও কর্পোরেট অনুদান বা লগ্নির তো কথাই ওঠে না, এমনকি বিজ্ঞাপন-নির্ভর আয়ের পথও স্বেচ্ছায় এড়িয়ে গিয়েছি আমরা। সাবস্ক্রিপশন মূল্যের প্রশ্নই ওঠেনি, যেহেতু তাতে করে যে বিরাট অংশের মানুষকে আমরা পারির পাঠক, দর্শক, শ্রোতা হিসেবে পেতে চাই তাঁরাই ব্রাত্য থেকে যেতেন। তাও যে পারি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল তার পেছনে রয়েছে একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাকর্মীদের ব্যাপক এবং সমন্বিত শ্রম। সাংবাদিক, প্রযুক্তিকর্মী, শিল্পী, বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রের মানুষ ও এমনই আরও অনেকে তাঁদের সুদক্ষ কিন্তু বিনমজুরি স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। সম্বল হয়েছে সাধারণ মানুষ, অছি সদস্য আর এমন বিভিন্ন সংগঠনের দরাজদিল অনুদান যাঁরা কক্ষনো পারির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাননি।

একদল আন্তরিক ও কঠোর পরিশ্রমী কর্মী সদস্যের পরিচালনায় পিপলস আর্কাইভ অফ রুরাল ইন্ডিয়া আজ এমন একটি ওয়েবসাইট হয়ে উঠেছে যা ভারতের প্রায় ৯৫টি ভৌত-প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তিত অঞ্চল থেকে নিয়মিত খবর করার চেষ্টা করে। গ্রামীণ ভারত, তার অন্তর্গত প্রায় ৯০০ মিলিয়ন মানুষ, তাঁদের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি, তাঁদের কমবেশি ৮০০টি স্বতন্ত্র ভাষা সমস্তকিছুর প্রতি সর্বতোভাবে নিবেদিত একমাত্র সাংবাদিকতা ক্ষেত্র পারি। আমজনতার বারোমাস্যা ঘিরেই আমাদের যাবতীয় দায়বদ্ধতা। প্রায় এক বিলিয়ন মানুষের গল্প সর্বসমক্ষে নিয়ে আসার প্রতিজ্ঞাই পাথেয় — যেহেতু ভারতের শহরাঞ্চলে গ্রাম থেকে বিপুল সংখ্যায় আসা দেশান্তরি শ্রমজীবীদের কথা আরও বেশি করে প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু করে তুলতে সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় এখানে।

শুরু থেকেই পারির আকাঙ্খিত অবয়ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন প্রতিষ্ঠাতারা। একইসঙ্গে একটি অনলাইন সাংবাদিকতা ক্ষেত্র ও জলজ্যান্ত একটা মহাফেজখানা হিসেবে আমরা গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম পারিকে, যেখানে সাংবাদিকতার অনুশীলন কর্পোরেট শাসিত 'পেশাদার' মিডিয়ার বস্তাপচা-গতানুগতিক নীতিনিয়মের তোয়াক্কা করবে না আদৌ। যাতে সঞ্চারিত হবে মানববিদ্যা, বিজ্ঞান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নিখুঁত বিশ্লেষণ, জ্ঞান ও শক্তি। প্রথমদিন থেকে সঙ্গী হিসেবে কেবল ভীষণ অভিজ্ঞ সব সাংবাদিকদেরই জুটিয়ে আনিনি আমরা, এইসব নানান ক্ষেত্র থেকে আসা জ্ঞানীগুণী অ-সাংবাদিকদেরও দলে পেয়েছি।

এমন ধারার জোগাড়যন্তর করলে যা হওয়ার তাই হয়েছিল। এই যেমনটি এখনও হয়ে থাকে – ধন্দ, দ্বন্দ্ব, ভুল বোঝাবুঝি, তর্কাতর্কি (কখনও সখনও বেশ গুরুতর), আর দেখতে দেখতে – অভূতপূর্ব সাফল্য। কারণ সব ক্ষেত্র থেকে আসা মানুষজনই একটা নীতি স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন ও সহমত ছিলেন আদ্যন্ত : বিষয়বস্তুর ব্যাপারে শেষ কথা বলার কেউ নই আমরা। এখানে বারোমাসি দিনযাপনের ছাপোষা ভারতীয়রাই সর্বেসর্বা। আমাদের ক্ষেত্রকাজের কর্মপন্থায় সমস্ত প্রতিবেদককেই নির্দেশ দেওয়া থাকে যাতে তাঁরা মূল বিবরণে নিজেদের বক্তব্যের তুলনায় আমজনতার কণ্ঠকেই প্রাধান্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেন নিশ্চিতভাবে। আমরা নিছক গল্প বলি, গ্রাম্ভারি সব সংবাদ-বিবৃতি, বিদ্যায়তনিক বা প্রশাসনিক রিপোর্ট-টিপোর্ট খাড়া করা আমাদের কম্ম নয়। যদ্দূর আমাদের সাধ্যে কুলোয় চেষ্টাচরিত্র করি, যাতে কৃষক, অরণ্যজীবী, শ্রমিক, বুনকর, মৎস্যজীবী ও আরও হরেকরকম পেশার মানুষজন নিজের মুখেই বলেন কিংবা সম্ভব হলে লিখে ফেলতে পারেন তাঁদের কাহিনি, অথবা হয়তো গানে গানে বুনে দিতে পারেন নিজেদের কিসসা।

পারিই সেই একমাত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্র যেখানে একান্তভাবেই উঠে আসে গ্রামীণ ভারত ও তার মানুষজনের কথা, প্রায়শই তাঁদের নিজেদেরই বয়ানে। বান্দিপুর জাতীয় উদ্যান লাগোয়া আননঝিহুন্ডি গ্রামের বাসিন্দা জয়াম্মা বেলিয়া। জেনু কুরুবা আদিবাসী সমাজের জয়াম্মা নিজের চোখে দেখা সারাদিনের টুকরো টুকরো মুহূর্তগুলো ক্যামেরায় ধরে রাখেন। বিশ্রামরত লেপার্ডটিও তাঁর ক্যামেরার নজর এড়ায়নি

সাফাইকর্মী থেকে শুরু করে মৎস্যজীবী – গ্রামীণ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কতরকম জীবিকার কথাই যে পারির পাতায় উঠে আসে তার ইয়ত্তা নেই। বাঁদিকে: নিজের বাবার এই ছবিটি তুলেছেন পি. ইন্দ্র। পেশায় সাফাইকর্মী তাঁর বাবা কোনওরকম সুরক্ষাকবচ ছাড়াই বর্জ্য পরিষ্কারের কাজ করেন মাদুরাইয়ে। ডানদিকে: শক্তিভেল এবং বিজয়ের এই ছবিটি তুলেছেন তাঁদের মতো একই সম্প্রদায়ের মানুষ সুগন্ন্তি মনিকাভেল। তামিল নাড়ুর নাগাপট্টিনাম সৈকতে চিংড়ি ধরার জন্য ফেলা জালগুলো তখন গুটিয়ে নিচ্ছিলেন দুই মৎস্যজীবী

আর এখন আমাদের সাইটটা খুললেই পাওয়া যাবে – স্রেফ লিখিত বিবরণের নিরিখেই – প্রায় ২০০০-এর বেশি পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রতিবেদন। তাদের মধ্যে যেগুলো রীতিমতো পুরস্কার প্রাপ্ত সিরিজ, সে সবই একেবারে পনেরোটা ভাষাতেই পাঠকের সামনে হাজির করি আমরা। কয়েকশো রকম জীবন-জীবিকার গল্প (চিরতরে হারাতে বসা কিছু পেশাও রয়েছে তাদের মধ্যে), কৃষক আন্দোলন, জলবায়ু পরিবর্তন, লিঙ্গ আর জাতপাতভিত্তিক অবিচার ও হিংসা, সুর ও গানের আর্কাইভ, প্রতিরোধের কবিতা, প্রতিবাদের ছবি — পারির পাতায় বৈচিত্রের অভাব নেই।

পারি শিক্ষা বলে একটি বিভাগ আছে আমাদের যাতে ছাত্র প্রতিবেদকদের করা প্রায় ২৩০টি প্রতিবেদন জায়গা করে নিয়েছে। দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে পারি শিক্ষা – শয়ে শয়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষক-পড়ুয়া উভয়ের মধ্যেই এর চাহিদা তুঙ্গে। কত যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য কর্মশালা, প্রশিক্ষণ শিবির, এমনকি বক্তৃতারও আয়োজন করেছে এই বিভাগ – গুনে শেষ করা যাবে না। পাশাপাশি, নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছেছে পারির সমাজ মাধ্যমের উদ্যোগগুলি। আমাদের ইন্সটাগ্রাম পেজের অনুগামী সংখ্যা বর্তমান ১ লক্ষ ২০ হাজার – অভাবনীয় সাফল্যই বলা চলে।

সৃজনশীল লেখা ও শিল্পের একটি বিভাগ আছে আমাদের, অনেক সম্মান জুটেছে তারও। অসামান্য কিছু প্রতিভার প্রকাশমঞ্চ হয়ে উঠেছে এই বিভাগ। লোক কবি, লোকগানের গাইয়ে থেকে শুরু করে অনবদ্য কয়েকজন চিত্রশিল্পী কিংবা আদিবাসী সমাজের কচিকাঁচাদের আঁকাজোকার একখানি অদ্বিতীয় (এবং প্রথম) আর্কাইভ – রয়েছে বিস্ময়ের বহু পরিসর।

দেশের নানান এলাকার লোকগানের খোঁজ মিলবে পারির পাতায় – আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া অতুলনীয় সেই জাঁতা পেষাইয়ের গানের প্রকল্পটিও পড়ে তার মধ্যে। ভারতীয় ওয়েবসাইট হিসেবে সম্ভবত আমরাই লোকসংগীতের বৃহত্তম সংগ্রহের দাবিদার।

এই দশ বছরে, কোভিড-১৯ পর্ব থেকে, তাকে কেন্দ্র করেই চমকে দেওয়ার মতো একগুচ্ছ প্রতিবেদন ও ভিডিও প্রকাশ করেছে পারি। জনস্বাস্থ্য, অভিবাসন, নিশ্চিহ্ন হতে বসা শিল্পনৈপুণ্য -পেশা – বিবিধ বিষয়ের এই তালিকা অফুরন্ত।

এই দশ বছরে, ৮০ টি পুরস্কার, স্বীকৃতি ও সম্মানে ভূষিত হয়েছে পারি। ২২টি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আছে তার মধ্যে। হ্যাঁ, ওয়েবসাইটে এখন কেবল ৭৭টিরই উল্লেখ পাওয়া যাবে – কারণ বাকি তিনটির কথা অ্যাওয়ার্ড আয়োজকদের ছাড়পত্র না পেলে জানানো সম্ভব না। অর্থাৎ হিসেব করলে দাঁড়ায় গোটা দশক জুড়ে গড়ে পঁয়তাল্লিশ দিনপিছু এক-একটা করে পালক জুড়েছে পারির মুকুটে। বড়ো বড়ো ‘মূলধারার’ সংবাদ সংস্থা এই মাত্রার সাফল্যের ধারেকাছে আসবে কিনা সন্দেহ।

কৃষক আন্দোলন ও কৃষিসংকট বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কাজ করেছে এই ওয়েবসাইট। বাঁদিকে: ২০১৮ সালে দিল্লির রামলীলা ময়দানের উদ্দেশে মধ্যপ্রদেশের কৃষকদের পদযাত্রা। বিধিবদ্ধ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ও কৃষিসংকটকে কেন্দ্র করে বিধানসভায় একটি বিশেষ অধিবেশনের দাবিতে এই মিছিল হয়েছিল। ডানদিকে: অন্ধ্রপ্রদেশের রায়লসীমা অঞ্চলে কুড়ি বছর আগে এক চলচ্চিত্রের শুটিং-এর খাতিরে গাছপালা উপড়ে ফেলতে বাধ্য হন পুজারি লিঙ্গান্না। এখন কালের নিয়মে আর মানুষের কৃতকর্মের জেরে সত্যি সত্যিই মরুভূমির কবলে চলে যাচ্ছে গোটা এলাকা

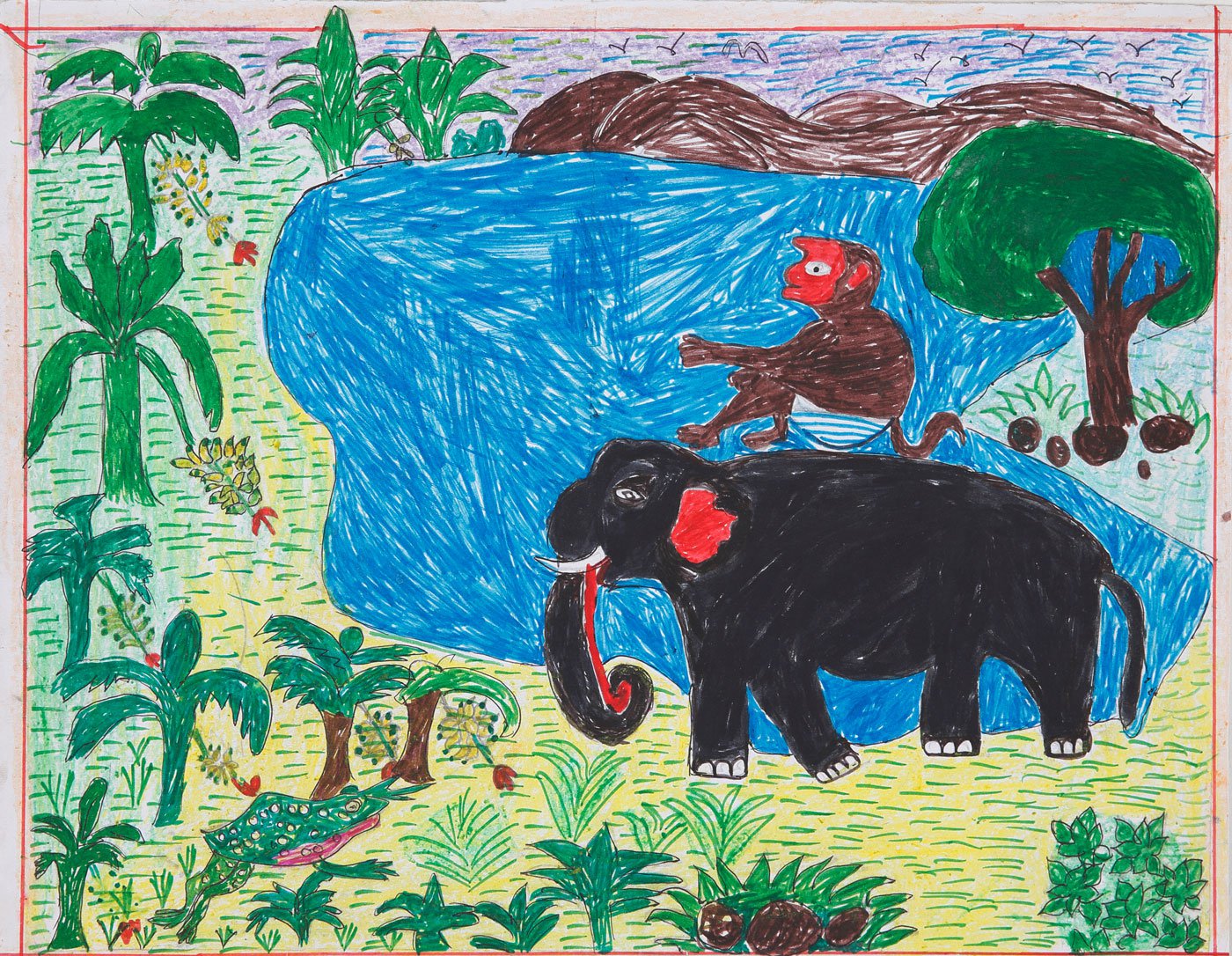

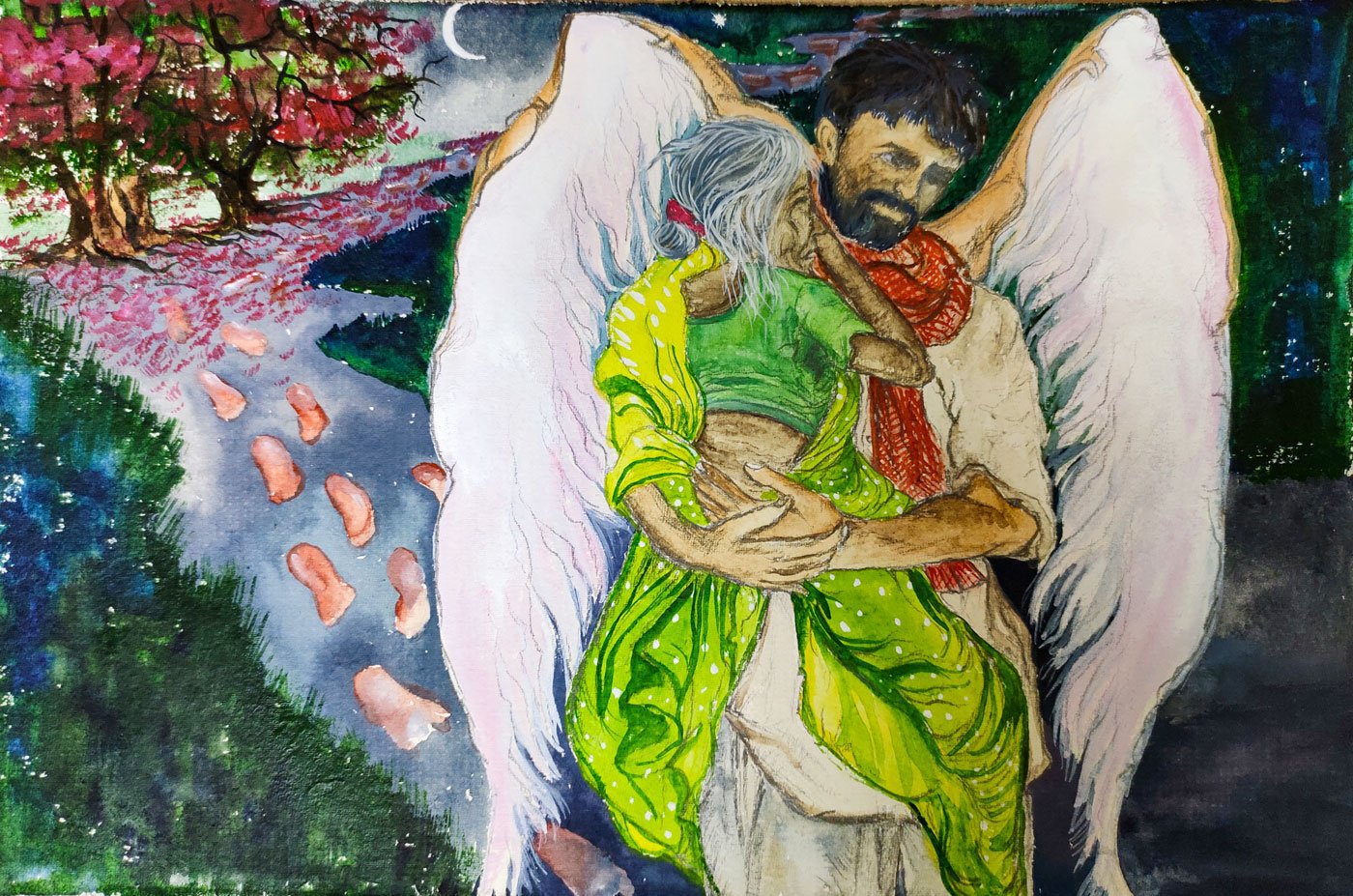

আমাদের সৃজনশীল লেখা ও শিল্প বিভাগে 'আর্কাইভ অফ আদিবাসী চিলড্রেন্স আর্ট' শীর্ষক অংশে জায়গা করে নিয়েছে ওড়িশার আদিবাসী বাচ্চাদের আঁকাজোকা। বাঁদিকে: ষষ্ঠ শ্রেণির খুদে শিল্পী অঙ্কুর নায়েক তার ছবি বিষয়ে জানায় :'আমাদের গ্রামে একবার হাতি আর বাঁদর নিয়ে আসা হয়েছিল। ওদের দেখেই তো এঁকে ফেললাম ছবিটা।' ডানদিকে: বহু চিত্রশিল্পী তাঁদের শিল্পনৈপুণ্য ফুটিয়ে তোলেন পারির পাতায়। লাবণী জঙ্গির আঁকা একটি ছবি : লকডাউনকালীন রাজপথে বৃদ্ধা ও ভাইপো

কেন এই 'পিপলস আর্কাইভ'?

তা সে শিক্ষিত শ্রেণির মানুষজন যতই আবেগতাড়িত ধ্যানধারণা নিয়ে বসে থাকুন না কেন, মহাফেজখানা বা প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলো আদৌ সর্বসাধারণের জন্য জ্ঞানের আকর হয়ে উঠতে পারেনি। ওসব ছিল (এবং তাদের বেশিরভাগই এখনও) কেবল অভিজাততোষী, আমজনতাকে ব্রাত্য করে রাখার ফন্দিফিকির ভালোমতোই জানতো তারা। (মজার ব্যাপার, দ্য গেম অফ থ্রোন্স এই ব্যাপারটাকেই বেশ ধরে ফেলেছিল যেন। তার নাগালের বাইরে থাকা এক ঘরে লুকোনো নিষিদ্ধ বইগুলোর কাছে পৌঁছতে প্রাণপাত করে ফেলে স্যামওয়েল টার্লি। আর্মি অফ দ্য ডেড -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অথচ কিনা সমাধান যুগিয়েছিল ওই বইগুলোই)।

আলেক্সান্দ্রিয়ার প্রাচীন গ্রন্থাগার, নালন্দা কিংবা আরও নানা সুমহান জ্ঞানের ভাঁড়ারগুলো কিন্তু কোনওকালেই আমজনতার জন্য দোর খুলে দেয়নি।

সোজা কথায়, আর্কাইভগুলো বেশিরভাগ সময়েই স্পর্শকাতর তথ্যসমূহের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধকরণের ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে, যেসব তথ্য জানার অধিকার আবার সাধারণ জনসমষ্টির থাকে না। ১৯৬২ সালে, অর্থাৎ কিনা ৬২ বছর আগে ভারত এবং চিন এক সীমান্ত-যুদ্ধে সামিল হয়। অথচ সেই সংঘর্ষ সংক্রান্ত অতি জরুরি কিছু নথি নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগ আমাদের আজও ঘটেনি। নাগাসাকিতে বোমা ফেলার পরবর্তী অবস্থা ভিডিও আকারে ক্যামেরায় তুলে রাখেন যেসব সাংবাদিক, এক দশক ধরে লড়াই চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারি বাহিনীর থেকে সেসব ফুটেজ পুনরুদ্ধার করতে হয়েছিল তাঁদের। পেন্টাগন নাকি ওই ফুটেজগুলো আটকে রেখে মনের মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়েছিল, ভবিষ্যতের নিউক্লিয়ার যুদ্ধের জন্য আমেরিকান সেনাদের আগে থাকতেই প্রশিক্ষণ দেবে বলে।

তার ওপর তো আছে আরও এমনি তথ্যাগার, বকলমে 'ব্যক্তিগত সংগ্রহ' আর অনলাইন গ্রন্থাগার/মহাফেজখানা যাদের ওপরেও সেই ব্যক্তিগত মালিকানার চোখরাঙানি। তাই মানুষজনের কাছে তাদের জিনিসপত্রের মরণবাঁচন গুরুত্ব থাকলেও তারা 'সর্বসাধারণের জন্য নহে'।

সেকারণেই, একটা আমজনতার আর্কাইভ বড্ড দরকার হয়ে পড়েছিল। সরকার কিংবা কোনও নীতি-নিয়মের হাতে যার রাশ থাকবে না, জবাবদিহি করতে হবে না এদের কারও কাছে। দরকার হয়েছিল এমন সাংবাদিকতার, ব্যক্তিগত মুনাফার চাপে যার নাভিশ্বাস উঠবে না। যে সাংবাদিকতা কেবল সেই মানুষগুলোর কাছেই জবাবদিহি করবে, যাঁদের নিয়ে তার কাজ– সমাজ ও সংবাদমাধ্যম দুইই যাঁদের একজোটে প্রান্তবাসী করে তুলেছে।

বর্তমান মিডিয়া বিশ্বে টিকে থাকা যে কতটা কঠিন বলে বোঝানো যাবে না। আমাদের একখান পারি কমিউনিটি আছে, সারাক্ষণ সেখানে এমন সব নতুন নতুন তাক লাগিয়ে দেওয়া ভাবনা-পরিকল্পনা হাজির হয় যে কাজে লেগে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অনেক সময়েই প্রস্তুতি-টস্তুতি বিশেষ নেওয়ার হয়নি, এমনি নানান এটা-ওটা ভাবনা নিয়ে আমরা স্রেফ মাঠে নেমে পড়েছি। আরও একটা ভাষায় কাজ শুরু করা যাক না! ভারত জুড়ে মানুষের মুখমণ্ডলের বৈচিত্র্য কতখানি সেইটে বোঝার চেষ্টা শুরু করলে কেমন হয়? দেশের প্রত্যেকটা জেলা থেকে (যার মোট সংখ্যাটা এখন প্রায় ৮০০) পথে-ঘাটে নিত্যদিনের কাজে ব্যস্ত ভারতীয়দের ছবি জোগাড় করা যাক তাহলে। আরে না না, প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক ব্লক থেকে করতে হবে ব্যাপারটা।

সাইটে এখন শত শত ব্লক ও জেলা থেকে পাওয়া ৩,২৩৫ টি মুখচ্ছবি টাঙানো, প্রতিদিন তাতে আরও নতুন ছবি যোগ করে চলেছি আমরা। পারি ওয়েবসাইটে তল্লাশ করলে ভিডিয়োও মিলবে ৫২৬ খানা।

এই সব মুখশ্রী বাদ রাখলে, সংখ্যায় ২০,০০০-এরও বেশি চমৎকার সব আলোকচিত্র প্রকাশ করেছে পারি (সঠিক সংখ্যাটা এখনও আপডেট করা হয়ে ওঠেনি আমাদের)। নিজেদের এখন বুক ফুলিয়ে দৃশ্যপ্রধান ওয়েবসাইট বলতে পারি আমরা। সগর্বে জানিয়ে দিতে পারি, ভারতের অন্যতম সেরা সব চিত্রগ্রাহক আর শিল্পীদের আড্ডা আমাদের এই মঞ্চ।

এই অসাধারণ পারি লাইব্রেরিখানা আরেকটু বাড়ানো যাক, কেমন? এ গ্রন্থাগার কেবল বই ধার করার নয়, বিনামূল্যে বই মেলে এখানে। আমাদের লাইব্রেরিতে যা কিছু আছে তা নিশ্চিন্তে ডাউনলোড করা যায়, প্রিন্ট করিয়ে পড়াও যায় দিব্যি।

বুনকরদের নিয়ে দারুণ একটা প্রতিবেদন সংগ্রহ বানালে বেশ হয়, না! জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে কয়েকটা 'স্টোরি' করি, আক্ষরিক অর্থেই যেগুলো গল্প হয়ে উঠবে? এই গোটা সমস্যাটা যাতে স্পষ্ট হবে সেই সমস্ত মানুষের কণ্ঠে আর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিবরণে যাঁদের সবার আগে ভুগতে হচ্ছে জলহাওয়া বদলের কুফল। স্রেফ বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট আর পরিভাষার কচকচি থাকলে তো লোকে ভাবে এসব তাদের বোধবুদ্ধিতে কুলোবে না। হ্যাঁ, আমরাও বৈজ্ঞানিক-প্রায়োগিক রিপোর্ট পারি লাইব্রেরিতে রাখি বটে — কিন্তু সঙ্গে থাকে সেসবের সংক্ষিপ্তসার আর ছকবাঁধা বিবরণ যাতে যে কেউ বুঝতে পারেন আসলে কী বলা হচ্ছে। এ গ্রন্থাগারে ওই সারাংশ আর সংক্ষেপ সমেত ৯০০টা রিপোর্ট আছে। এর জন্য যে কী পরিমাণ পরিশ্রম লাগে, ভাবা যায় না।

বাঁদিকে: পারি লাইব্রেরির সমস্ত জিনিস বিনামূল্যে দেখতে পারেন পাঠকরা। ডানদিকে: ফেসেস বিভাগে ভারতের মুখবৈচিত্র্য খতিয়ে দেখে পারি

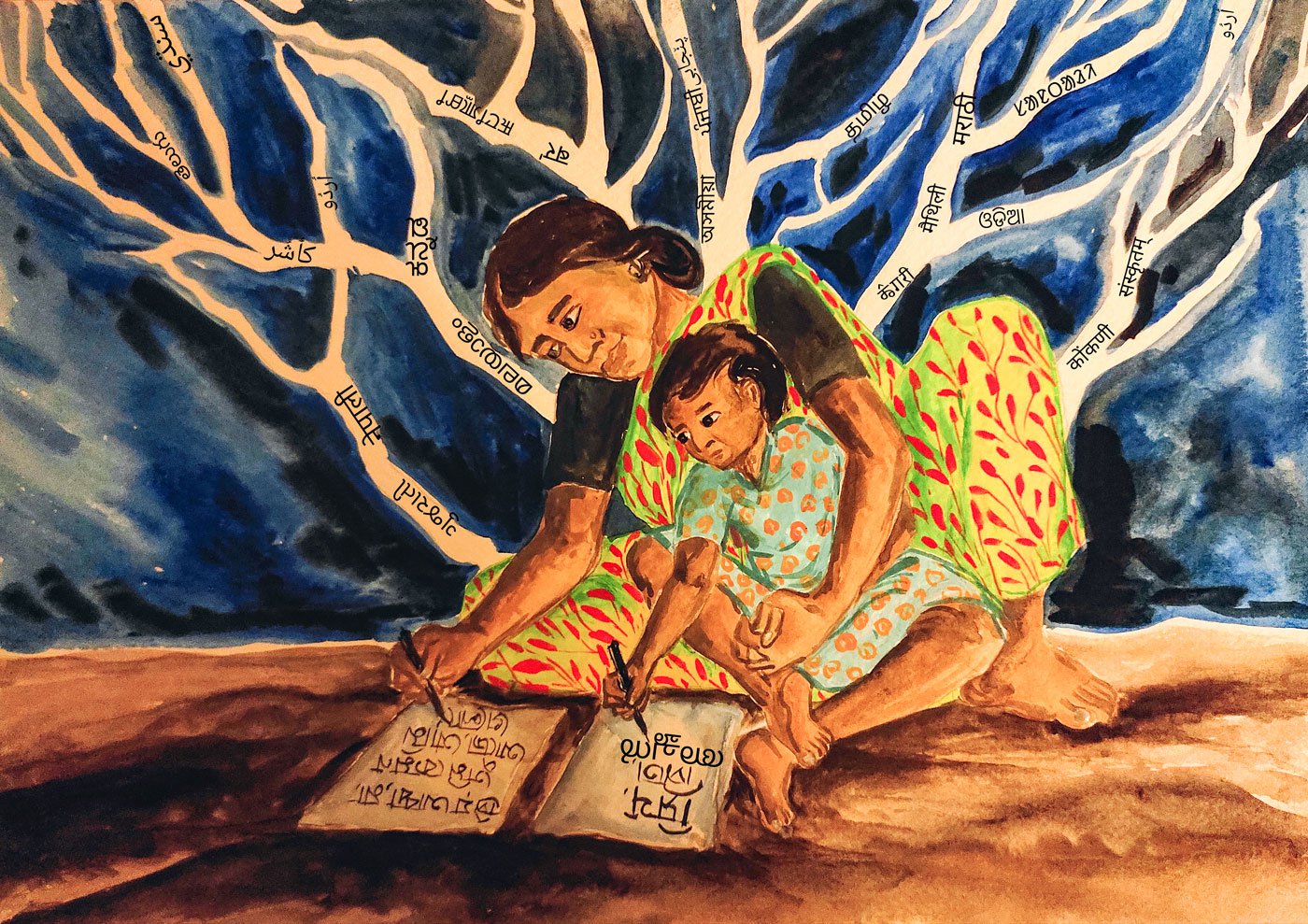

জোরকদমে এক দশক পেরিয়ে আসার পাশাপাশি আমাদের সবচাইতে বড়ো কৃতিত্ব হয়তো বহুভাষিকতায়। বিশ্বজুড়ে এমন কোনও সাংবাদিকতা ওয়েবসাইটের কথা জানা নেই যারা পনেরোটা ভাষায় নিজেদের সম্পূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বিবিসির মতো কোনও কোনও সংগঠন যদিও ৪০ টা ভাষায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু কোন ভাষায় কী প্রকাশ পাচ্ছে তার মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য থাকে না। তাদের ইংরেজি কাজের একটা ভগ্নাংশ হয়তো তামিলে বেরোয়। পারিতে অলিখিত নিয়ম এই – যদি একটা ভাষায় কোনও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তবে তা পনেরোটা ভাষাতেই সামনে আনতে হবে। আমরা আরও বেশি করে প্রতিবেদকদের নিজেদের মাতৃভাষায় লিখতে আহ্বান জানাই, আর আমাদের বহুভাষিক সম্পাদকেরা ওই ভাষাতেই প্রথম সম্পাদনা আর লেখা ব্যবস্থাপনার কাজটি করেন।

আমাদের মস্ত অনুবাদ বিভাগ, ভারতীয় ভাষার সহকর্মীরা তথা আমাদের পারি ভাষা দলের কথা বলতে গেলে গর্বে বুক ভরে ওঠে। অসম্ভব জটিল সব জিনিসপত্রের পাহাড়প্রমাণ চাপে কাজ করেন সকলে। বিগত বছরগুলোতে প্রায় ১৬,০০০ অনুবাদ কাজ তাঁরা উপহার দিয়েছেন আমাদের।

তাও তো এখনও বলা হয়নি বিপন্ন ভাষা নিয়ে কী অসম্ভব সাহসী একটা প্রকল্প শুরু করেছে পারি। গত পঞ্চাশ বছরে ২২৫টা ভারতীয় ভাষার অপমৃত্যু ঘটেছে। এমতাবস্থায় প্রায় বিলুপ্ত হতে বসা বাকি ভাষাগুলোকে বাঁচানো, নথিবদ্ধ করা– সবচেয়ে দরকারি কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম বলে মনে করছি আমরা।

৩৩টা রাজ্য আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ৩৮১টা জেলায় আমাদের কাজের সাক্ষী থেকেছে গত দশটা বছর। আর এই গোটা কর্মকাণ্ডটা চলেছে আর একটা ঠিকঠাক চেহারা পেয়েছে আমাদের ১,৪০০-এরও বেশি সহযোগীদের দৌলতে। তাঁরা সবাই আমাদের প্রতিবেদক, লেখক, কবি, চিত্রগ্রাহক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, অনুবাদক, একাধিক মাধ্যমের সম্পাদক আর পারির কয়েকশো ইন্টার্ন।

বাঁদিকে: আরও বেশি সংখ্যক শ্রোতার কাছে পৌঁছনোর তাগিদে আর ভারতের ভাষাবৈচিত্র্যকে তুলে ধরতে পনেরোটা ভাষায় লেখা প্রকাশ করে পারি । ডানদিকে: একটি দৃশ্যপ্রধান ওয়েবসাইট হিসেবে আমরা ২০,০০০-এরও বেশি আলোকচিত্র প্রকাশ করেছি

কিন্তু মুশকিল এই যে, তড়িঘড়ি যে কয়েকটা কাজকম্মের কথা বলে গেলাম তাতে আমাদের এককালীন পাওয়া টাকার অনেক বেশি খরচ হয়ে যায়। আমরা তবু দমবার পাত্র নই। এটুকু ভরসা আছে যে কাজ যদি ভালো হয় – আর তা নিয়ে সত্যিই সন্দেহ নেই আমাদের – প্রচেষ্টার গুণে যতটা দরকার তার খানিক অন্তত আর্থিক সহায়তা নিশ্চয়ই পাব। আমাদের যাত্রা শুরুর বছরে পারির বার্ষিক ব্যয় ছিল বারো লক্ষ টাকা। আর এখন সেটা তিন কোটির খানিক কম। কিন্তু ওই অর্থ সম্বল করে যে কাজ আমরা দিতে পেরেছি তার মূল্য এর কয়েক গুণ বেশি। দেশের জন্য তথ্যসংগ্রহের গুরুত্ব বিবেচনা করলে এ কাজের আর তুলনা হয় না।

হ্যাঁ দশ বছর টিকে থাকা কৃতিত্ব বটে। কিন্তু এই গত দশ বছরে যে কদমে এগিয়েছি সেইটেই বজায় রেখে নিজেদের আরও গড়তে গেলে, শক্তি বাড়াতে গেলে আপনাদের সাহায্য সত্যিই বড়ো দরকার। আমাদের নিয়মনীতি আর নির্দেশিকা মেনে যে কেউ পারির জন্য লিখতে পারেন, সিনেমা বানাতে পারেন, ছবি তুলতে পারেন, এমনকি রেকর্ড করতে পারেন গান-সুর ইত্যাদিও।

হয়তো আজ থেকে পঁচিশ বছর পর কিংবা অন্তত আর পঞ্চাশ বছরে নিশ্চিতভাবেই যদি কেউ জানতে চান কীভাবে একজন সাধারণ ভারতীয় থাকতেন, শ্রম দিতেন, সৃষ্টি ও উৎপাদন করতেন, খেতেন, নাচতেন, গাইতেন বা এমনি আরও নানান কিছু…একমাত্র পারির কাছেই সঠিক মর্যাদা পাবে তাঁর আগ্রহ। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস পারিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যউৎস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আমাদের আর্কাইভ করার অনুমতি চেয়েছে – সানন্দেই সে অনুমতি দিয়েছি আমরা।

টাকাপয়সার দাবিদাওয়াহীন, বিনামূল্যে ব্যবহারযোগ্য বহুমাধ্যম এক বৈদ্যুতিন গণপরিসর তৈরি করেছে পারি। আমাদের সমকালের নানান বিপুল ভাঙাগড়ার গল্পে সে তাল যোগাচ্ছে, শব্দে-কথায়-ছবিতে ধরে রাখছে তাদের, আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠেছে জাতীয় তথ্য-আকর। আপনি হাত বাড়িয়ে দিলে জাতীয় সম্পদ হয়ে উঠতে তার দেরি হবে না।

অনুবাদ: রম্যাণি ব্যানার্জী