১৯৬২ সালের সেই দিনটার কথা বিরাশি বছর বয়সী বাপু সুতারের মনে আজও জ্বলজ্বল করছে। সদ্য সদ্য কাঠের একখান ট্রেডল্ (পদচালিত) তাঁতযন্ত্র বেচেছিলেন তিনি। সাত ফুট উঁচু এই যন্তরটি নিজেরই কর্মশালায় নিজের হাতে গড়ে কোলাপুরের সঙ্গাঁও কাসাবা গ্রামের এক তাঁতির কাছে বেচে কড়কড়ে ৪১৫ টাকা হাতে পেয়েছিলেন।

অবশ্য এটা তাঁর জীবনের শেষ তাঁতযন্ত্র না হলে ঘটনাটি সুখস্মৃতি হত। তার ঠিক পরপরই বরাত আসা বন্ধ হয়ে যায়; হস্তনির্মিত কাঠের ট্রেডল্ তাঁত কেনার আর কেউই ছিল না যে। “ত্যাভেলি সাগলা মোদলা [সবকিছু খতম হয়ে গেল তারপর],” মনে পড়ে বাপুর।

তারপর একে একে কেটে গেছে ছয়টি দশক, বাপু ছাড়া ট্রেডল্ তাঁতযন্ত্র বানাতে পারেন এমন মানুষ যে মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলার রেন্ডাল গ্রামে আর কেউই বেঁচে নেই, মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাদে এই কথা কেউ জানেই না। কারিগর হিসেবে এককালে তাঁর যে ঠিক কতখানি নামডাক ছিল, সেটাই বা কতজন মনে রেখেছে? গ্রামের প্রবীণতম তাঁতি বসন্ত তাম্বের কথায়, “রেন্ডাল বা কাছেপিঠের গাঁয়ে যারা যারা তাঁতযন্তর বানাত, সব্বাই মরে গেছে।”

কাঠ কুঁদে তাঁত বানানোর শিল্পটাই তো পাততাড়ি গুটিয়েছে রেন্ডাল থেকে। “ওই [শেষ] তাঁতযন্ত্রটাও তো আর নেই,” জানালেন বাপু। তাঁর সাদামাটা বাড়িটির চারিধার থেকে, অশীতিপর বৃদ্ধ এই মানুষটির স্বর ছাপিয়ে ভেসে আসছে যন্ত্রচালিত তাঁতের (পাওয়ারলুম) খটখটাং।

বাড়ির ঠিক মাঝেই থম মেরে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রথাগত কর্মশালাটি হারানো যুগের মুহূর্ত বুনে চলেছে। কর্মশালাটি যেন একটা বাদামি রঙের শেড-কার্ড – ঘন কালচে, ঘোলাটে হলুদ, লালচে, ঘোড়ার জিনের বরণ, গেরিমাটি, মেহগনি, মেরুন, না জানি আরও কত কতরকম বাদামি। ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হতে বসেছে সব, কালের গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে তাদের সবার ফেলে আসা জৌলুস আর লাবণ্য।

বাঁদিকে: হরেক কিসিমের পেশাদারী যন্ত্রের দেখা মেলে বাপুর কর্মশালায়, যেমন মাটাম (ট্রাই স্কোয়ার, এটি দিয়ে কাঠের ৯০ ডিগ্রির কোণ দাগানো হয়), তার এবং মোটর রিওয়াইন্ড করার সরঞ্জাম। ডানদিকে: প্রথাগত যন্ত্রপাতি ও দৈনন্দিন জিনিসের পাশাপাশি তাঁর ছোটোবেলার একটি কেরোসিন লণ্ঠনও রাখা আছে বাপুর কর্মশালায়

সাদামাটা এই কর্মশালাটি যেন এক জাদুঘর, যেখানে রেন্ডালের ইতিহাসের এক গৌরবময় অতীত সংরক্ষিত হয়ে আছে। হস্তনির্মিত ঢ্রেডল্ তাঁতের যে ধারা, তার স্মৃতি আজও ভিড় করে এখানে

*****

মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলার বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত ইচলকরঞ্জি শহর থেকে রেন্ডালের দূরত্ব ১৩ কিলোমিটার। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার কয়েকটি দশকে কিছু তাঁতযন্ত্র এসে পৌঁছায় ইচলকরঞ্জিতে, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বস্ত্রশিল্প-কেন্দ্র। প্রথমে রাজ্য ও তারপর সমগ্র ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তার খ্যাতি। ইচলকরঞ্জির পড়শি হওয়ার সুবাদে রেন্ডালও রূপান্তরিত হয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি বস্ত্রশিল্প-কেন্দ্রে।

বাপুর পরিবারে ২০০ কেজির চেয়েও ভারি দৈত্যাকার তাঁত সর্বপ্রথম বানাতে শেখেন তাঁর প্রয়াত পিতা কৃষ্ণ সুতার। সালটা ছিল ১৯২৮। বাপু জানালেন, ইচলকরঞ্জির ওস্তাদ কারিগর দাতে ধুলাপ্পা সুতারের কাছ থেকেই হাতেখড়ি হয়েছিল কৃষ্ণের।

“১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে ইচলকরঞ্জিতে তাঁত বানাতে পারে এমন পরিবার ছিল মোটে তিনটি,” মনে করে বলছিলেন বাপু। সত্যিই, স্মৃতি তাঁর সূক্ষ্ম বুনটের সুতোর মতোই ধারালো। “হুহু করে বাড়ছিল হাতে-চালানো তাঁতের ব্যবহার, তাই দেখে শেষমেশ বাবাও ঠিক করলেন যন্তরটা বানাতে শিখবেন।” বাপুর ঠাকুরদা প্রয়াত কাল্লাপ্পা সুতারও কারিগর ছিলেন — সেচের জন্য প্রথাগত মোট (কপিকল যন্ত্র) ছাড়াও কাস্তে, কোদাল এবং কুলাভের (একধরনের লাঙল) মতো চাষের সরঞ্জাম বানাতেন তিনি।

ছোটোবেলায় তাঁর বাবার কর্মশালায় সময় কাটাতে বড্ড ভালোবাসতেন বাপু। ১৯৫৪ সালে, মাত্র ১৫ বছর বয়সে জীবনের প্রথম তাঁতটি বানিয়েছিলেন তিনি। মুচকি হেসে বললেন, “টানা ছয় দিন খেটেছিলাম তিনজন মিলে, মোট ৭২ ঘণ্টা। রেন্ডালেরই এক তাঁতিকে ১১৫ টাকায় বেচেছিলাম।” আক্ষরিক অর্থেই সাতরাজার ধন, বিশেষ করে সেই যুগে যখন ৫০ পয়সা ফেললেই এক কেজি চাল জুটে যেত।

ষাটের দশকের শুরুর দিকে এই দামটা বাড়তে বাড়তে ৪১৫ টাকায় গিয়ে ঠেকে। “নয় নয় করেও একমাসে চারখানা হ্যান্ডলুম বেচেছি।” তবে একসঙ্গে পুরো যন্তরটা কখনও বিকত না, বুঝিয়ে বললেন বাপু, “গরুর গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতাম টুকরোগুলো, তারপর তাঁতির বাড়িতে গিয়ে এককাট্টা করতাম পুরোটা।”

খুব জলদিই ডবি (মারাঠি ভাষায় ডাবি) বানাতে শিখে গেলেন বাপু, এই যন্ত্রাংশটি আলাদা করে তাঁতের উপরে বসানো হয়। এর সাহায্যে কাপড় বোনার সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নকশা ফুটিয়ে তোলা যায়। জীবনের প্রথম সাগওয়ান (সেগুন) কাঠের ডবিটা তিন দিন জুড়ে ৩০ ঘণ্টা লেগেছিল তাঁর। “জিনিসটা ঠিকঠাক হয়েছে কিনা সেটা যাচাই করে দেখার দরকার ছিল, তাই রেন্ডালের এক তাঁতিকে ওটা বিনেপয়সায় দিয়ে দিই,” জানালেন বাপু।

পঞ্চাশের দশকে জীবনে প্রথম সেগুন কাঠের ‘ডাবি’ (ডবি) বানান বাপু, কাপড় বোনার সময় এটি দিয়ে বস্ত্রের গায়ে ফুটিয়ে তোলা হয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নকশা। তারপর দেখতে দেখতে এক দশকে ৮০০টি ডবি বানিয়ে ফেলেছিলেন তিনি

সগর্বে নিজের যন্ত্রপাতির সম্ভারটি দেখাচ্ছেন বাপু, অধিকাংশই তাঁর বাবা কৃষ্ণ সুতারের কাছ থেকে পাওয়া

এক হাত উঁচু ১০ কেজির একেকটা ডবি বানাতে দুই জন কারিগর মিলে দিন দুই খাটতেন। এক দশকে মোট ৮০০ খানা ডবি বানিয়েছিলেন বাপু। তাঁর কথায়, “পঞ্চাশের দশকে যে ডবিগুলো ১৮ টাকায় বিকত, ষাটের দশকে তার দাম বেড়ে হল ৩৫ টাকা।”

তাঁতশিল্পী বসন্ত তাম্বের কাছ থেকে জানতে পারলাম, পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকের প্রায় ৫,০০০ তাঁতযন্ত্র ছিল রেন্ডালে। ষাটের দশকে একটা সময় প্রতি সপ্তাহে ১৫টিরও বেশি শাড়ি বুনতেন তিনি - এই কথা মনে করতে গিয়ে বলে উঠলেন , “ওই তাঁতগুলোয় নৌভরি [৯ গজ] শাড়ি বোনা হত।”

মূলত সেগুন কাঠ দিয়েই তৈরি হত সেই তাঁতগুলি। কর্ণাটকের দান্দেলি শহর থেকে বেনিয়ারা এই কাঠ এনে ইচলকরঞ্জিতে বিক্রি করতেন। বাপুর কথায়, “মাস গেলে বার দুই [রেন্ডাল থেকে] গরুর গাড়ি নিয়ে কাঠ আনতে যেতাম ইচলকরঞ্জিতে,” আরও জানালেন যে যাতায়াতে একদিকেই ঘণ্টা তিনেক লেগে যেত।

শুরুতে এক ঘনফুট (কিউবিক ফিট) সেগুন কাঠ ৭ টাকা দিয়ে কিনতেন তিনি, ষাটের দশকে দর দাঁড়ায় ১৮ টাকায়, আজ সেটা বাড়তে বাড়তে তিন হাজারে গিয়ে ঠেকেছে। এছাড়াও দরকার সালি (লোহার বাটাম), পাট্ট্যা (কাঠের পাত্তি), নাট-বল্টু ও স্ক্রু। “একেকটা হাতে-চালানো তাঁত বানাতে মোটামুটি কেজি ছয়েক লোহা আর সাত ঘনফুট সেগুন কাঠ লাগত।” চল্লিশের দশকে এক কেজি লোহার দাম ছিল ৭৫ পয়সা।

বাপুর পরিবার তাঁদের বানানো তাঁতগুলি কোলাপুরের হাটকানাঙ্গাল তালুক এবং পাশের কর্ণাটক রাজ্যের বেলাগাভি জেলার চিকোড়ি তালুকের কারাডাগা, কোগানোলি এবং বরাগাঁও গ্রামে গিয়ে বেচে আসতেন। এই কারিগরির কায়দা-কৌশল এতই সূক্ষ্ম যে চল্লিশ দশকের গোড়ায় রামু সুতার, বাপু বালিসো সুতার ও কৃষ্ণ সুতার [এঁরা পরস্পরের আত্মীয়] – মোটে এই তিনজন কারিগর ছিলেন রেন্ডালে।

তাঁতযন্ত্র বানানোর পেশাটি কিন্তু জাতিগত, মূলত সুতার জাতিভুক্ত মানুষেরাই বহাল ছিলেন এ শিল্পে। মহারাষ্ট্রে এঁদের নাম রয়েছে অন্যান্য অনগ্রসর জাতিসমূহের (ওবিসি) তালিকায়। বাপুর কথায়, “এই কাজটা কেবলমাত্র পাঞ্চাল সুতাররাই [সুতার জাতিভুক্ত একটি গোষ্ঠী] করতেন।”

কারখানায় বসে স্ত্রী ললিতার (কর্ম পরিচয়ে গৃহিণী) সঙ্গে স্মৃতির দুনিয়ায় পাড়ি জমালেন বাপু। তাঁত বানানোর জগৎটি যে মোটের উপর পুরুষদের দখলে ছিল, আজও সেকথা বলেন রেন্ডালের মহিলারা

একদা এই ফ্রেম তাঁতটি ব্যবহার করতেন বসন্ত তাম্বে। বাপু সুতারের সমবয়স্ক এই তাঁতি রেন্ডালের প্রবীণতম বুনকর। কোভিড-১৯ লকডাউন চলাকালীন নুন আনতে পান্তা ফুরাতো, তাই এই তাঁতযন্ত্রটি বেচে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন বসন্ত

জাতিকেন্দ্রিক হওয়ার সঙ্গে এই পেশাটি মূলত পুরুষ নিয়ন্ত্রিতও বটে। বাপুর মা, প্রয়াত সোনাবাই ছিলেন চাষি ও গৃহিণী। বাপুর স্ত্রী, মধ্য ষাটের ললিতা সুতারও গৃহিণী। বসন্তের স্ত্রী বিমল (৭৭) জানালেন, “রেন্ডালের মেয়েরা চরকায় সুতো কেটে মাকুতে (পির্ন) জড়িয়ে রাখত। তারপর সেগুলো বুনতে বসত পুরুষেরা।” অবশ্য চতুর্থ সর্বভারতীয় হ্যান্ডলুম সুমারি (২০১৯-২০) অনুযায়ী এ দেশের হ্যান্ডলুম কর্মীদের মধ্যে ২৫,৪৬,২৮৫ জন, অর্থাৎ ৭২.৩ শতাংশই মহিলা।

পঞ্চাশের দশকের সেই ওস্তাদ কারিগরদের কথা ভাবলে আজও তাক লেগে যায় বাপুর, “কাবনুর গাঁয়ের [কোলাপুর জেলা] কাল্লাপ্পা সুতার তো হায়দরাবাদ আর সোলাপুর থেকেও তাঁতের বরাত পেতেন। নয় জন মজুর তাঁর অধীনে কাজ করতেন।” যে সময় তাঁতযন্ত্র বানানোর কাজে কেবল বাড়ির লোকেরাই হাত লাগাত, বাইরে থেকে শ্রমিক নিয়ে আসার কথা ভাবাটাই ছিল অসম্ভব, সেই যুগে নয় জন মজুর রেখেছিলেন কাল্লাপ্পা, কম বড়ো কথা নয় এটা।

২ ফুট বাই ২.৫ ফুটের একটি সেগুন কাঠের বাক্সের দিকে ইঙ্গিত করলেন বাপু, এতই প্রিয় যে আজ পর্যন্ত তাঁর কর্মশালায় তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছেন সেটি। “তিরিশেরও বেশি রকমারি স্প্যানার, তার সঙ্গে আরও হরেক কিসিমের ধাতব যন্তরপাতি আছে এতে। আপনাদের জন্য এসব বুঝি শুধুই যন্ত্র, কিন্তু আমার কাছে এ যে আমারই শিল্পের স্মৃতি,” ধরা ধরা গলায় বলে উঠলেন প্রবীণ কারিগর। উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার কাছ থেকে ৯০টি করে স্প্যানার উপহার পেয়েছিলেন বাপু ও তাঁর প্রয়াত বড়দা বসন্ত সুতার।

দুটি কাঠের তাকে থরে থরে সাজানো রয়েছে বাটালি, র্যাঁদা, তুরপুন, বাঁধনি, হাত-করাত, ভাইস, খিল, মর্টিজ বাটালি, মাটাম, প্রথাগত ধাতব বিভাজক, কম্পাস, মাপকাঠি, দাগানোর ছুরি প্রভৃতি। তাক দুটির বয়স বাপুরই সমান। “এগুলি আমার বাপ-দাদার থেকে পাওয়া বিরাসত,” সগর্ব ঘোষণা অভিজ্ঞ কারিগরের।

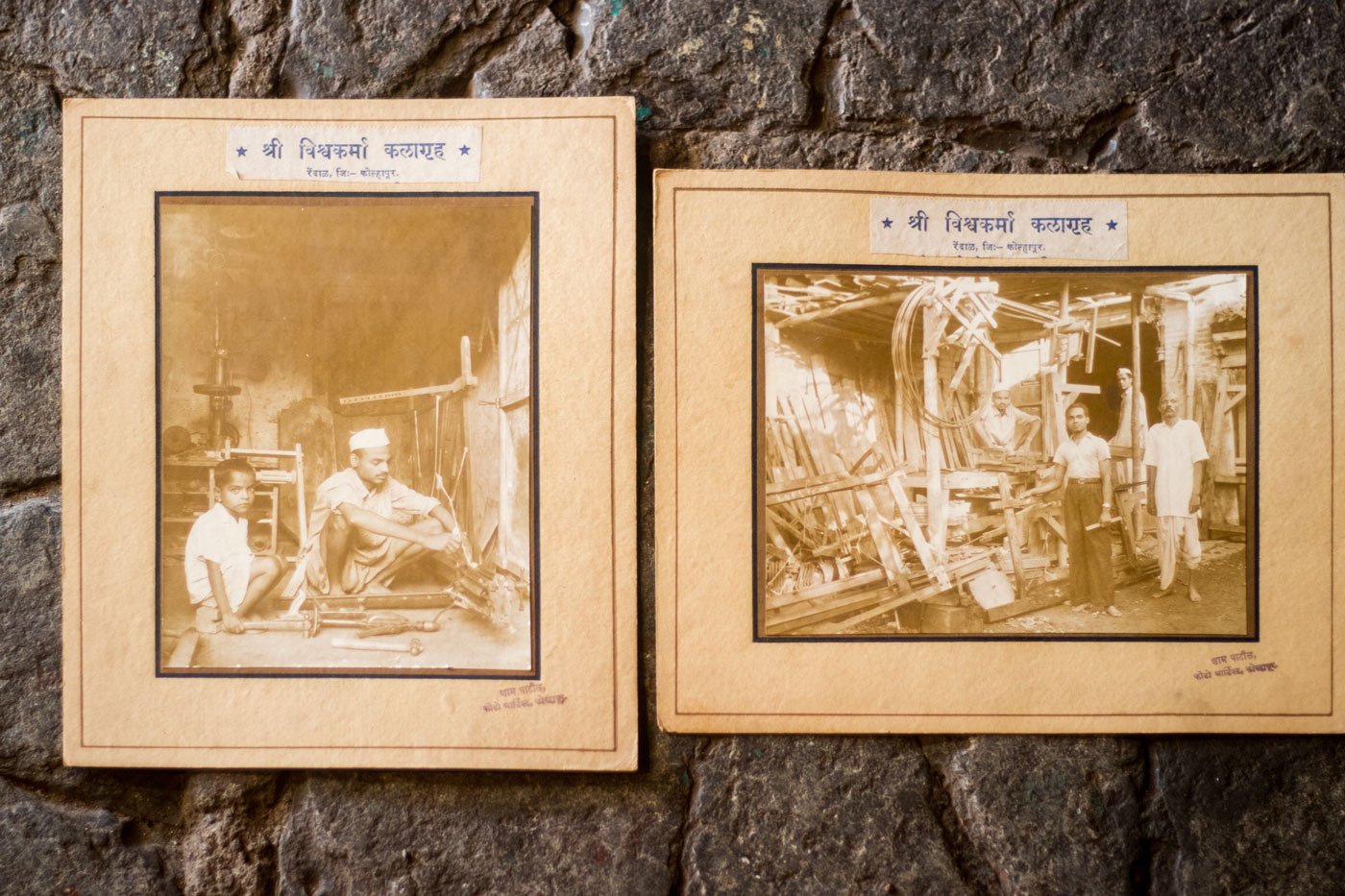

পঞ্চাশের দশকে রেন্ডালে কোনও ফটোগ্রাফার ছিলেন না, বাপুর মনে আছে নিজের কারিগরির স্মৃতি ধরে রাখতে কোলাপুর থেকে এক ফটোগ্রাফারকে নিয়ে এসেছিলেন। ছয়খানা ছবি আর যাতায়াতের খরচা মিলিয়ে ১০ টাকা নিয়েছিলেন শ্যাম পাতিল। “এখন তো রেন্ডালে ভুরি ভুরি ফটোগ্রাফার আছে, অথচ ছবি তোলানোর জন্য কোনও প্রথাগত কারিগর বেঁচে নেই আর,” বলে উঠলেন বাপু।

বাঁদিকে: বাপুর কারখানার দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা এই ছবিগুলি পঞ্চাশের দশকের, যখন হ্যান্ডলুম বানানোয় বেশ নামডাক ছিল সুতার পরিবারের। দুটি ফটোতেই নেহরু টপি পরে আছেন বাপু। ডানদিকে: বাপু ও তাঁর প্রয়াত দাদা বসন্ত দুজনেই উত্তরাধিকার সুত্রে ৯০টি করে স্প্যানার পেয়েছিলেন তাঁদের বাবার থেকে

বাঁদিকে: মোটর রিওয়াইন্ড করে আজ অল্প কিছু রোজগার করেন বাপু, সেই কাজেই ব্যবহৃত হয় এই কাঠের কাঠামোগুলি। ডানদিকে: কাঠের এই সুইচবোর্ডটি দেখলেই নিজের ছুতোরজীবনের কথা মনে পড়ে যায় তাঁর

*****

সর্বশেষ তাঁতযন্ত্রটি বিক্রি হয় ১৯৬২ সালে, তার পরের বছরগুলো কঠোর সংগ্রামে ভরা — তবে এই যাতনার শরিক ছিলেন আরও অনেকেই।

এই দশকে গোটা রেন্ডাল জুড়ে নেমে আসে আমূল পরিবর্তনের ঢেউ। সুতির শাড়ির চাহিদায় নেমে আসে ব্যাপক ঘাটতি, তাঁতিরা সার্টের কাপড় বোনা ধরতে একরকম বাধ্য হলেন। বসন্ত তাম্বে বলছিলেন, “শাড়িগুলি যে বুনতাম আমরা, সেগুলি ছিল পরম্পরাগত। শাড়ির বুননে সময়ের সঙ্গে কিছুই তেমন পাল্টায়নি, তাই শেষমেশ চাহিদাটা পড়ে গেল।”

এখানেই শেষ নয়। চটজলদি উৎপাদন, বেশি মুনাফা, কম খাটাখাটনি ইত্যাদি কারণে হস্তচালিত তাঁতের জায়গা দ্রুত দখল করে যন্ত্রচালিত তাঁত। একে একে প্রায় সবকটি হ্যান্ডলুমই বন্ধ হয়ে গেল রেন্ডালে। যদিও এই গ্রামে এখনও ৭৫ বছরের সিরাজ মোমিন এবং ৭৩ বছরের বাবু মোমিন নামে দুই তাঁতি হস্তচালিত তাঁতেই কাজ করছেন, তবে অদূর ভবিষ্যতেই পাওয়ারলুমের দ্বারস্থ হবেন বলে ঠিক করেছেন তাঁরা।

“হ্যান্ডলুম বানানোর কাজটা করতে আমার খুব ভালো লাগত,” সানন্দে পুরানো দিনগুলির কথা মনে করতে লাগলেন বাপু সুতার, সেই যখন এক দশকেরও কম সময়ে তিনি ৪০০টির বেশি ফ্রেম তাঁত বানিয়েছিলেন। পুরোটাই হাতের কারসাজি, কোত্থাও কোনও লিখিত নির্দেশাবলি ছিল না যে দেখে দেখে বানাবেন। না বাপু, না তাঁর বাবা, তাঁতের মাপ বা নকশা কিছুই লিপিবদ্ধ করে রাখেননি কখনও। “মাপা দোক্যাত বাসলেলি। তোন্ডপাঠ ঝালা হোতা [সব নকশাই তো আমার মগজের মধ্যে ছিল, যাবতীয় মাপ সবই হৃদয়ঙ্গম করে রাখতাম],” বলে উঠলেন তিনি।

বাজারটা যন্ত্রচালিত তাঁতের কবলে চলে যাওয়া সত্ত্বেও জনাকয় তাঁতি এমনও ছিলেন যাঁদের পক্ষে সেসব কেনা সম্ভব ছিল না। এভাবেই জন্ম নেয় সেকেন্ডহ্যান্ড হস্তচালিত তাঁতের কেনা-বেচা, সত্তরের দশকে তো ৮০০ টাকা অবধি উঠেছিল পুরোনো হ্যান্ডলুমের দাম।

হস্তচালিত ড্রিল কেমনভাবে ব্যবহার করা হত, সেটাই প্রদর্শন করে দেখাচ্ছেন বাপু। গভীর মনোযোগ ও অপার মেহনত, এই দুটি না থাকলে হাতে করে কাঠের ট্রেডল্ তাঁত বানানো অসম্ভব

বাঁদিকে: কর্মশালাটি প্রথাগত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামে ঠাসা আলিবাবার গুহা। বাটামের প্রান্ত পালিশ ও কাটছাঁট করার মতো বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় এই র্যাঁদাটি (বাঁয়ে), সমান্তরাল রেখা টানতে কাজে লাগে এই ফাবড়িখানা। ডানদিকে: সেকেলে ধাঁচের ড্রিল ও ড্রিল বিট

“হ্যান্ডলুম বানানোর কারিগর আর কেউই ছিল না তখন। কাঁচামালের দামও খুব চড়া, তাই [কারিগরির] পুরো খরচাটাই আকাশছোঁয়া হয়ে গেছিল,” বোঝাচ্ছিলেন বাপু, “এছাড়া বেশ কয়েকজন তাঁতি তো তাঁদের হ্যান্ডলুমগুলো সব সোলাপুর জেলার [বস্ত্রশিল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র] তাঁতিদের বেচে দেন।” কাঁচামাল, পরিবহন সহ সবকিছুর মূল্যবৃদ্ধির ফলে হস্তচালিত তাঁত নির্মাণের কাজটা আর টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হল না।

আজকের দিনে বসে হস্তচালিত তাঁত বানাতে গেলে কত খরচ পড়বে? সওয়ালটা শুনে না হেসে পারলেন না বাপু, “কোন দুঃখ লোকে আজ হ্যান্ডলুম কিনবে বল দেখি?” এইটা বলেই চটজলদি হিসেব দিলেন, “কম করে ৫০,০০০ টাকা তো বটেই।”

ষাটের দশকের আগে অবধি তাঁত বানানোর পাশাপাশি খানিকটা উপরি রোজগার করার জন্য তিনি হ্যান্ডলুম সারাইয়ের কাজটাও করতেন, তাঁর একেকটা হাজিরার জন্য ৫ টাকা করে দিতেন তাঁতিরা। “কতটা গড়বড় রয়েছে, তার উপর নির্ভর করে মজুরি বাড়াতাম,” মনে পড়ে বাপুর। ওই দশকের মাঝামাঝি গিয়ে যখন নতুন তাঁতের বরাত আসা বন্ধ হয়ে যায়, তখন পেট চালাতে দাদা বসন্তের সঙ্গে অন্যান্য কাজকামের পথ দেখতে শুরু করেন তিনি।

“কোলাপুরে গিয়ে হাজির হলাম, ওখানে এক মেক্যানিক দোস্তের কাছ থেকে চার দিনেই শিখে গেলাম কেমনভাবে একখান মোটর রিওয়াইন্ড করে মেরামত করতে হয়।” এছাড়াও দুই ভাই মিলে যন্ত্রচালিত তাঁত সারাইয়ের কাজ রপ্ত করেছিলেন। মোটর পুড়ে গেলে তার আর্মেচারটা নতুন করে পেঁচাতে হয়, এটাকেই ‘রিওয়াইন্ড’ করা বলে।

সত্তরের দশকে তিনি মোটর, সাবমার্সিবল্ পাম্প এবং অন্যান্য যন্ত্র রিওয়াইন্ড করতে কর্ণাটকের বেলাগাভি জেলার মঙ্গপুর, জঙ্গমওয়াড়ি ও বরাগাঁও গ্রাম এবং মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলার রঙ্গোলি, ইচলকরঞ্জি ও হুপারিতে যেতেন। “আমি আর দাদা ছাড়া রেন্ডালে এই কাজ আর কেউ করতে পারত না, তাই কামকাজের কোনও কমতি ছিল না তখন।”

তারপর থেকে কেটে গেছে ৬০ বছর, কামকাজ আর আগের মতো মেলে না, মোটর সারাতে আজও সাইকেলে চড়ে ইচলকরঞ্জি আর রঙ্গোলির পানে রওনা থুত্থুড়ে এই মানুষটি। একেকটা মোটর রিওয়াইন্ড করতে দিন দুয়েক লাগে, মাস গেলে হাজার পাঁচেকের বেশি জোটে না। “আমি আইটিআই [ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কোর্স] পাস করিনি বটে,” সহাস্যে বলে উঠলেন বাপু, “তবে মোটর-ফোটর বেশ ভালোই রিওয়াইন্ড করতে পারি।”

একালে তাঁর হাতে বানানো তাঁতযন্ত্রের বেশ খ্যাতি ছিল, তবে আজ কেবল মোটর মেরামত এবং রিওয়াইন্ড করেই পেট চালাচ্ছন বাপু

বাঁদিকে: রিওয়াইন্ড করার আগে তার পেঁচানোর যন্ত্রটি প্রস্তুত করেছে বাপু সুতার। প্রবীণ কারিগর দুইহাতে নতুন করে একটি মোটরে তার জড়াচ্ছেন

আরও খানিক রোজগারের তাগিদে তাঁর ২২ গুণ্ঠার (আধা একর) জমিটায় আখ, জোন্ঢালা (এক প্রজাতির জোয়ার) ও ভুঁইমুগ (চিনে বাদাম) ফলান। তবে বয়স হয়েছে তো, খেতিবাড়ির কাজের কঠিন মেহনত আর শরীরে সয় না। উপরন্তু ঘনঘন বন্যার কারণে ফসল ও মুনাফার পরিমাণ দুই-ই কমে গেছে।

বিশেষ করে বিগত দুই বছরে তো রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠেছে বাপুর, কোভিড-১৯ অতিমারি ও লকডাউনের দ্বৈরথে তাঁর রুজিরুটি আজ তলানিতে। “বেশ কয়েকটা মাস হল একখান বরাতও জোটেনি কাজের,” জানালেন তিনি। এছাড়াও গ্রামে ধীরে ধীরে বাড়ছে আইটিআই গ্র্যাজুয়েট ও মেক্যানিকের সংখ্যা, তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হচ্ছে বাপুকে। উপরন্তু, “আজকালকার মোটরগুলো এমনই মজবুতভাবে বানায় যে খুব একটা রিওয়াইন্ডও করার দরকার হয় না।”

হস্তচালিত তাঁতের দুনিয়াতেও ভাঁটা চলছে। ২০১৯-২০ সালের হ্যান্ডলুম সেনসাস বলছে যে ওই সময় মহারাষ্ট্রে কর্মরত তাঁতিদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা হস্তচালিত তাঁত ব্যবহার করতেন, তাঁদের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল ৩,৫০৯। অথচ ১৯৮৭-৮৮ সালে যখন সর্বপ্রথম হ্যান্ডলুম সুমারিটি আয়োজিত হয়, তখন এ দেশে কর্মরত ছিলেন মোট ৬৭.৩৯ লাখ হ্যান্ডলুম কর্মী। ২০১৯-২০ সালে সেই সংখ্যাটা এসে দাঁড়ায় ৩৫.২২ লাখে। অর্থাৎ গড় হিসেবে ভারতবর্ষ প্রতিবছর ১,০০,০০০ জন হ্যান্ডলুম কর্মী হারিয়ে চলেছে।

তাঁতিদের ভাগে অনটন ছাড়া আর কিছুই থাকে না। গণনায় দেখা গেছে, এই দেশের যে ৩১.৪৪ লাখ পরিবার হস্তচালিত তাঁতের সঙ্গে যুক্ত, তাদের মধ্যে ৯৪,২০১টি পরিবার আজ দেনার ভারে ডুবতে বসেছে। গড় হিসেবে প্রতিবছর ২০৬টি কর্মদিবস পান হ্যান্ডলুম কর্মীরা।

পাওয়ারলুমের রমরমা এবং হস্তচালিত তাঁতের জগতে জমতে থাকা অবহেলা, এই যুগ্ম আক্রমণের ফলে প্রথাগত তাঁতি ও তাঁতের কারিগর, দুয়েরই আজ ভরাডুবি। এই হালহকিকত দেখে অসম্ভব কষ্ট পাচ্ছেন বাপু সুতার।

“হাতে বোনা আর কেউই শিখতে চায় না। এভাবে চললে আর কদ্দিন এই পেশাটা টিকবে বলুন তো? জোয়ান প্রজন্মের জন্য [হ্যান্ডলুমের] প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা উচিত সরকারের,” বাপু বলছিলেন। আজ অবধি রেন্ডালের কেউই বাপুর থেকে কাঠের তাঁত বানাতে শিখল না – যে শিল্পটি ছয় দশক আগেই চলে গেছে খরচের খাতায়, ৮২ বছর বয়েসে একা-একাই সে কারিগরির মহাফেজখানাটি আগলে বসে আছেন এই প্রবীণ কর্মী।

আমি জিজ্ঞেস করে বসি, জীবনে আরেকটি হ্যান্ডলুম বানাতে সত্যিই কি আর ইচ্ছে হয় না? জবাব এল, “ওরা [হস্তচালিত তাঁত] সব্বাই থম মেরে গেছে বটে, তবে কাঠের পুরোনো যন্তরপাতি আর এই হাতদুটো, এতে আজও আজ মজুত আছে।” আখরোট-রঙা কাঠের বাক্সটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন বাপু, ঠোঁটে তাঁর একচিলতে মলিন হাসি, স্থিরদৃষ্টি দুটি চোখ আর ধূসর হয়ে আসা স্মৃতির রাশি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল কর্মশালাময় ছড়ানো বিচিত্র বাদামির পরতে পরতে…

বাপুর পাঁচ দশক পুরানো কর্মশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে ছুতোরের কাজের যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও ধাতব সাজ-সরঞ্জাম। এককালে তাঁত বানানোর কারিগরি তথা বস্ত্রশিল্পে যে ঠিক কতখানি নামডাক ছিল রেন্ডাল গাঁয়ের, তা এইসব দেখলেই বোঝা যায়

একদা এই বিভাজক ও কম্পাসের মতো ধাতব যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাঁর বহুল জনপ্রিয় ট্রেডল্ তাঁতগুলি বানাতেন বাপু

কোন প্লাস্টিকের বয়ামে কী সামগ্রী রয়েছে তা গায়ে চিরকুট এঁটে লেখা আছে সযত্নে, এগুলি দিয়েই মোটর রিওয়াইন্ড করেন বাপু

বাবালাল মোমিনের বাড়ির পাশেই স্তূপ করে রাখা আছে বাতিল ডবি ও তাঁতযন্ত্রের অন্যান্য অংশ, তিনি ছাড়া হস্তচালিত তাঁত ব্যবহার করেন, এমন তাঁতি আর মোটে একজনই আছেন রেন্ডালে

যে শিল্পটি আজ ছয় দশক আগেই তার জেল্লা হারিয়ে রেন্ডালের অতীতে বিলীন হয়ে গেছে, ৮২ বছর বয়সে বাপু সুতার একা-একাই সে কারিগরির মহাফেজখানা সামলাচ্ছেন

মৃণালিনী মুখার্জি ফাউন্ডেশনের সহায়তায় লিখিত সংকেত জৈনের এই প্রতিবেদনটি গ্রামীণ কারিগরদের ঘিরে সৃষ্ট একটি সিরিজের অংশবিশেষ।

অনুবাদ: জশুয়া বোধিনেত্র (শুভঙ্কর দাস)