यह पैनल ‘काम ही काम, महिलाएं गुमनाम’ नामक फ़ोटो प्रदर्शनी का हिस्सा है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कामों की विविधता को दर्ज किया गया है. ये सभी तस्वीरें साल 1993 से 2002 के बीच 10 राज्यों में घूम-घूम कर पी. साईनाथ द्वारा खींची गई हैं. यहां, पारी ने इस फ़ोटो प्रदर्शनी का रचनात्मकता के साथ डिजिटल प्रस्तुतीकरण किया है जिसे कई वर्षों तक देश के अधिकांश हिस्सों में दिखाया जाता रहा है.

सहेजतीं घर और अपना जीवन

वह सुबह के 4:30 बजे से जगी हुई है. और एक घंटे बाद, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जंगल से तेंदू पत्ते तोड़ रही हैं. दिन के इस पहर, राज्य भर में उनके जैसे हज़ारों आदिवासी यही काम कर रहे हैं. बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले इन पत्तों को तोड़ने के लिए, पूरा परिवार एक इकाई के रूप में काम करता है.

दिन अगर अच्छा रहा, तो इनका छह सदस्यीय परिवार 90 रुपए तक कमा सकता है. तेंदू के सीज़न के दो सर्वोत्तम सप्ताह के अंदर वे जितना अधिक कमा लेते हैं, उतना अगले तीन महीने में नहीं कमा पाते. इसलिए जब तक ये पत्ते मौजूद रहते हैं, वे इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं. छह सप्ताह बाद उन्हें आजीविका के लिए एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी. इस इलाक़े में रहने वाला लगभग हर परिवार इस समय जंगल में दिख रहा है. तेंदू पत्ते आदिवासी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं.

इसी तरह, महुआ के फूल बीनने का काम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है. इमली एकत्रित करना भी. या चिरौंजी और साल. देश के कुछ हिस्सों में आदिवासी परिवार, अपनी आधी से ज़्यादा आय के लिए बिना लकड़ियों वाले दूसरे वन उत्पादों (एनटीएफपी) पर निर्भर रहते हैं. लेकिन उन्हें उत्पाद के मूल्य का एक छोटा सा अंश ही मिल पाता है. अकेले मध्य प्रदेश में, इस प्रकार के उत्पादन का मूल्य सालाना कम से कम 2,000 करोड़ रुपए है.

सटीक आंकड़ों का मिलना मुश्किल है, क्योंकि राज्य सरकार ने अब जंगलों की घेराबंदी कर दी है. लेकिन, राष्ट्रीय स्तर पर एनटीएफपी का मूल्य 15,000 करोड़ रुपए से अधिक है.

आदिवासी महिलाओं और उनके परिवार को इसमें से बहुत कम मिलता है. उनके लिए यह ज़िंदगी का सहारा है. और हो सकता है कि इसके लिए भी पर्याप्त न हो. असली कमाई बिचौलियों, व्यापारियों, और साहूकारों वगैरह की होती है. लेकिन एनटीएफपी को इकट्ठा करने, प्रोसेस करने, और बाज़ार तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ग्रामीण औरत ही तो करती है. वह इस प्रकार के वन उत्पादों को थोक में इकट्ठा करती है. इसमें औषधीय जड़ी-बूटियां भी शामिल हैं, जोकि वैश्विक स्तर पर अरबों डॉलर का व्यापार है. एक ओर जहां यह व्यापार तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इन महिलाओं और उनके परिवार का जीवन गिरावट से जूझ रहा है. इसके लिए वह नेटवर्क ज़िम्मेदार है जो इनके श्रम का शोषण करता है.

वन भूमि जितनी घटती जा रही है, इन महिलाओं के लिए काम भी उतने ही मुश्किल होते जा रहे हैं. इनके चलने के रास्ते और काम के घंटे लंबे होते जा रहे हैं. आदिवासी समुदायों के भीतर जैसे-जैसे ग़रीबी बढ़ रही है, वैसे-वैसे एनटीएफपी पर उनकी निर्भरता भी बढ़ रही है. और उनकी ज़िम्मेदारियां भी. ओडिशा में इस प्रकार का काम करने वाली महिलाएं एक दिन में तीन से चार घंटे पैदल चलती हैं. वे 15 घंटे या उससे अधिक समय तक काम में लगी रहती हैं. देश भर की लाखों ग़रीब आदिवासी महिलाएं, अपने जूझते परिवारों के गुज़ारे में प्रमुख भूमिका निभाती हैं. इस प्रक्रिया में उन्हें वन सुरक्षाकर्मियों, व्यापारियों, पुलिस, विरोधी प्रशासकों, और अक्सर अनुचित क़ानूनों के चलते उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है.

झाड़ू बनाती ये महिलाएं आंध्र प्रदेश के विजयानगरम की हैं. राज्य के बहुत से आदिवासी परिवारों की आधी से ज़्यादा आय सीधे-सीधे बिना लकड़ी वाले वन उत्पादों को बेचने से होती है. गैर-आदिवासी समुदाय के बहुत से ग़रीबों को भी आजीविका के लिए एनटीएफपी की ज़रूरत पड़ती है.

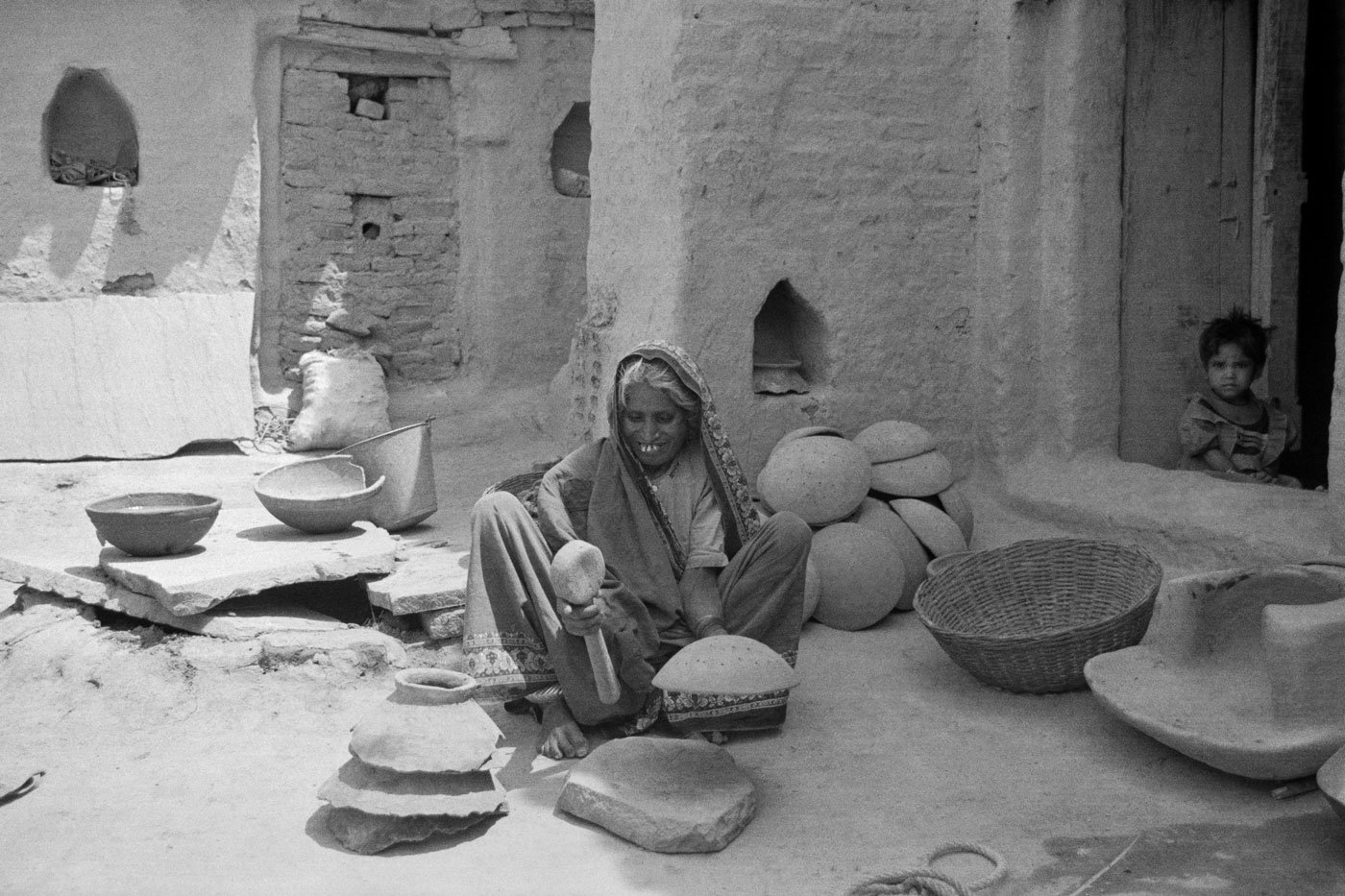

मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की यह महिला बहुमुखी कौशल की धनी है. वह केवल बर्तन बनाने और उनकी मरम्मत का काम ही नहीं करती हैं. यह तो उनका पारिवारिक व्यवसाय है. वह रस्सी, टोकरी, और झाड़ू भी बनाती हैं. उनके पास उत्पादों का एक विस्मयकारी संग्रह है. वह भी एक ऐसे क्षेत्र में रहते हुए, जहां जंगल अब लगभग समाप्त हो चुके हैं. वह यह भी जानती हैं कि ख़ास तरह की मिट्टियां कहां मिलेंगी. इनका ज्ञान और काम अद्भुत है; लेकिन इनके परिवार की हालत दयनीय है.

अनुवादः डॉ मोहम्मद क़मर तबरेज़