यह पैनल ‘काम ही काम, महिलाएं गुमनाम’ नामक फ़ोटो प्रदर्शनी का हिस्सा है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कामों की विविधता को दर्ज किया गया है. ये सभी तस्वीरें साल 1993 से 2002 के बीच 10 राज्यों में घूम-घूम कर पी. साईनाथ द्वारा खींची गई हैं. यहां, पारी ने इस फ़ोटो प्रदर्शनी का रचनात्मकता के साथ डिजिटल प्रस्तुतीकरण किया है जिसे कई वर्षों तक देश के अधिकांश हिस्सों में दिखाया जाता रहा है.

वही घर, वही काम

यह महिला पहले ही खाना बना चुकी है. तमिलनाडु में रहने वाला उसका परिवार, जीवनयापन के लिए ताड़ से गुड़ बनाता है और बेचता है. इस बड़े बर्तन में वह उसी को पका रही है. उसके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती भी इस परिवार की अगले कुछ दिनों की आय छीन सकती है.

इस काम को करने में महिला को थोड़ा समय लगेगा. इतना ही समय खाना पकाने में भी लगा था. उसे दिनभर कोई न कोई काम करते समय, कई घंटे धुएं में सांस लेते हुए गुज़ारने पड़ते हैं. और, एक महिला के रूप में उसे आवंटित किए गए अन्य सभी कामों में, यह काम सबसे अधिक महत्व रखता है. चूंकि यह काम उसके ऊपर छोटी उम्र से ही थोप दिया गया है, इसलिए उसकी तरह ही लाखों लड़कियां बहुत जल्द स्कूल की पढ़ाई छोड़ देती हैं.

घर में बहुत सारे काम होते हैं. आंध्र प्रदेश के विजयानगरम में वह जवान महिला (नीचे), जो अपने सिर पर टोकरी लेकर जा रही है, उसे घर जाकर अभी खाना पकाना है. उसने खेतों में घंटों तक, खाना पकाने तथा अन्य कामों के लिए ईंधन इकट्ठा किया है. उसकी पड़ोसन ने खाना बनाना पहले ही शुरू कर दिया है, हालांकि, वह एक खुली जगह पर यह काम कर रही है.

पड़ोसन का नसीब थोड़ा बेहतर है. कई महिलाएं बिना खिड़की वाली छोटी जगहों पर खाना पकाती हैं. और खाना पकाते समय चूल्हे में जलते ईंधन से निकलने वाले धुएं का सामना करती हैं. यह धुआं प्रदूषित कारखानों से निकलने वाले धुएं से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जिसका सामना औद्योगिक मज़दूर करते हैं.

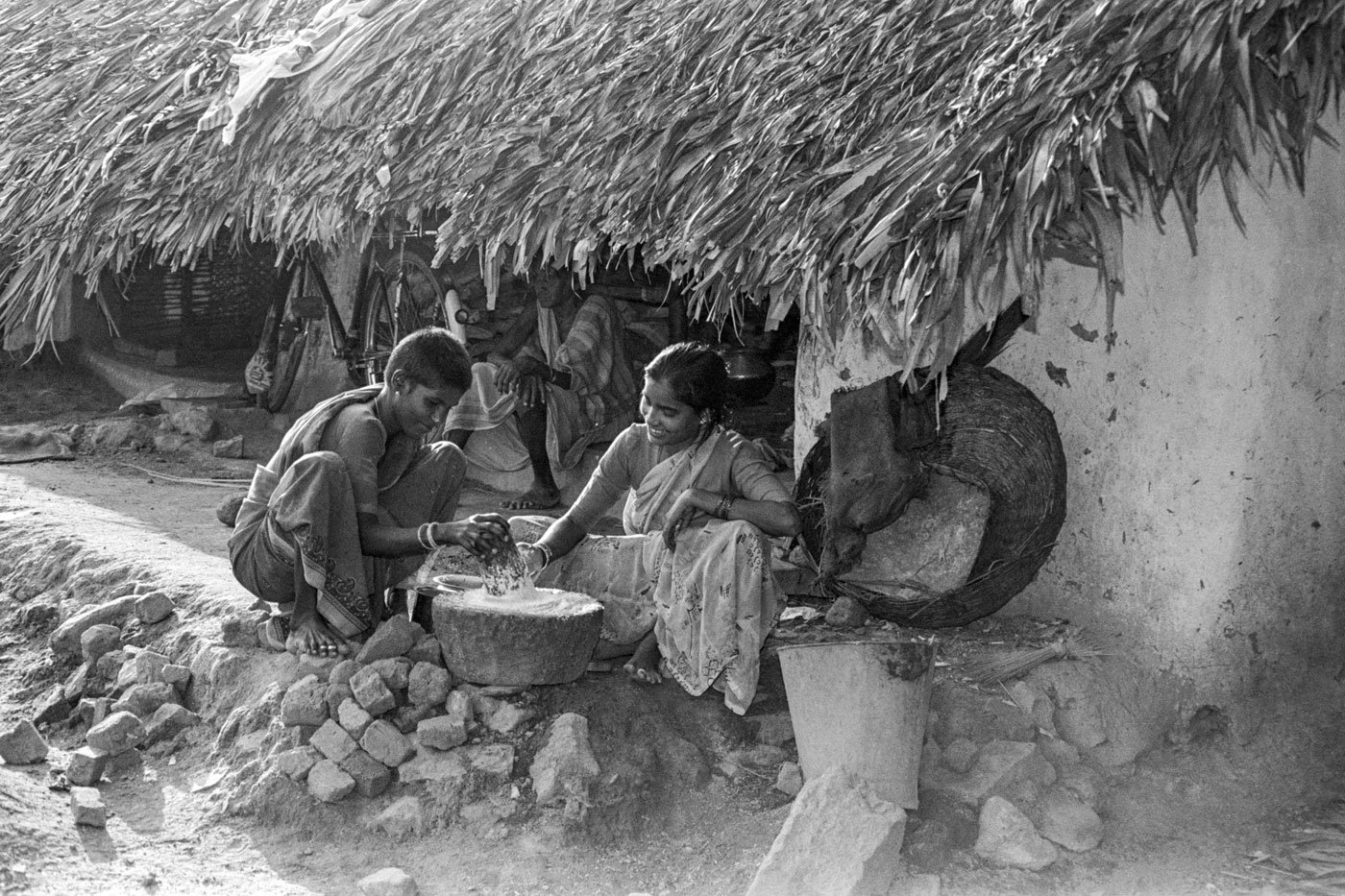

उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर में, यह महिला (ऊपर बाएं) अनाज कूटने का काम कर रही है. यह काम जितना आसान दिखता है, इसमें उससे कहीं ज़्यादा ताक़त की आवश्यकता पड़ती है. यह भोजन की तैयारी या खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न कार्यों में से एक है, जिसे वह कर रही है. खाद्य प्रसंस्करण का काम ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं. इतने सारे काम और बच्चों को पालने के अलावा, उन्हें मवेशियों की भी देखभाल करनी पड़ती है.

इनके अन्य कामों में शामिल है कपड़े धोना, पिसाई करना, सब्ज़ियां काटना, बर्तन साफ़ करना, और अलग-अलग समय पर परिवार के विभिन्न सदस्यों को खाना खिलाना. बीमार रिश्तेदारों की देखभाल हमेशा उन्हीं की ज़िम्मेदारी होती है. इन सभी कार्यों को ‘महिलाओं के काम’ के रूप में देखा जाता है, और इसके बदले में उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं. इस लिहाज़ से ग्रामीण महिलाएं, शहरी महिलाओं से अलग नहीं हैं. लेकिन पानी और ईंधन के लिए लंबी दूरी तय करना और खेतों में विभिन्न प्रकार के काम, ग्रामीण महिलाओं के बोझ को बढ़ाते हैं.

जैसा कि झारखंड के पलामू ज़िले की आदिवासी महिला (ऊपर की तस्वीर में सबसे दाएं) पकाने के लिए गेठी (कंद) साफ़ कर रही है. सूखे के समय इन्हें प्राप्त करना आसान नहीं है. इसे एकत्र करने के लिए उसने सुबह का अधिकांश समय जंगल में गुज़ारा है. पानी लाने में वह पहले ही अपना बहुत सारा समय ख़र्च कर चुकी है, लेकिन और पानी लाने के लिए उसे शायद एक और चक्कर लगाना पड़ेगा. इन कामों को अंजाम देते समय रास्ते में, उसे अपने गांव के आसपास फैले बालूमाथ जंगल में जंगली जानवरों का सामना भी करना पड़ सकता है.

महिलाएं सबसे अंत में खाती हैं, और सबसे कम भी. वे आराम भी बहुत कम करती हैं. इसीलिए, शरीर की सारी ऊर्जा निचोड़ लेने वाली इस दिनचर्या से उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है.

अनुवादः डॉ मोहम्मद क़मर तबरेज़