यह पैनल ‘काम ही काम, महिलाएं गुमनाम’ नामक फ़ोटो प्रदर्शनी का हिस्सा है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कामों की विविधता को दर्ज किया गया है. ये सभी तस्वीरें साल 1993 से 2002 के बीच 10 राज्यों में घूम-घूम कर पी. साईनाथ द्वारा खींची गई हैं. यहां, पारी ने इस फ़ोटो प्रदर्शनी का रचनात्मकता के साथ डिजिटल प्रस्तुतीकरण किया है जिसे कई वर्षों तक देश के अधिकांश हिस्सों में दिखाया जाता रहा है.

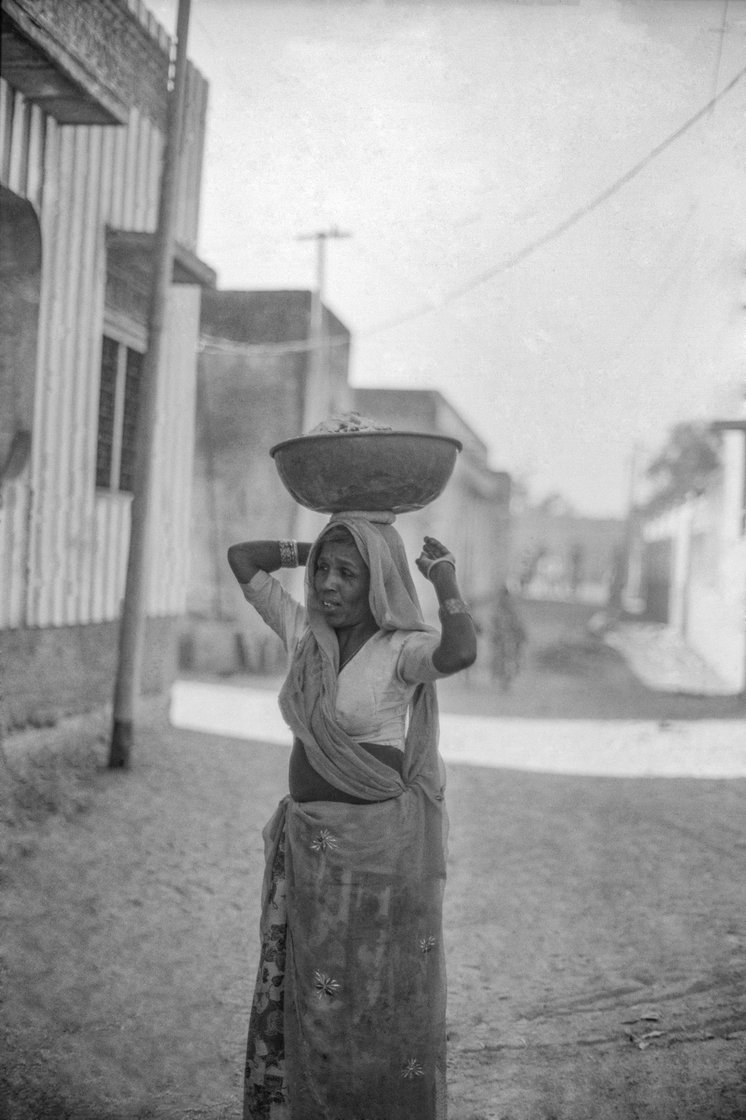

साफ़-सफ़ाई!

आंध्र प्रदेश के विजयानगरम में यह बूढ़ी महिला अपने घर और उसके आसपास की जगहों को चमका कर साफ़ रखती है. यह घर का काम है - और 'महिलाओं का काम' भी. लेकिन घर में या सार्वजनिक स्थानों पर, ‘सफ़ाई’ का काम अधिकतर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है. और उन्हें इस काम में पैसा कम, लोगों का गुस्सा ज़्यादा झेलना पड़ता है. राजस्थान में लोगों को इस तरह की स्थितियों का सामना कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है, जैसे कि इस महिला को. यह दलित है. यह महिला हाथ से मैला साफ़ करती है और लोगों के घरों में शौचालयों की सफ़ाई करती है. वह यह काम राजस्थान के सीकर में रोज़ाना लगभग 25 घरों में करती है.

इसके बदले उसे मज़दूरी के रूप में प्रत्येक घर से रोज़ाना एक रोटी मिलती है. महीने में एक बार, अगर वे थोड़ा उदार हुए, तो उसे कुछ रुपए भी दे सकते हैं. शायद एक घर से दस रुपए. अधिकारी उसे ‘भंगी’ कहते हैं, लेकिन वह ख़ुद को ‘मेहतर’ बताती है. इन जाति समूहों से संबंध रखने वाले अधिकतर लोग ख़ुद को ‘बाल्मीकि’ कहते हैं.

वह अपने सिर पर इंसानों का मल उठाकर ले जा रही है. सभ्य समाज इसे ‘रात की मिट्टी’ कहता है. वह भारत के सबसे असुरक्षित और शोषित नागरिकों में से एक है. और अकेले राजस्थान के सीकर में इस महिला जैसे हज़ारों नागरिक हैं.

भारत में हाथ से मैला उठाने वाले कितने हैं? हमें नहीं मालूम. 1971 की जनगणना तक, इसे एक अलग व्यवसाय के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था. कुछ राज्यों की सरकारें तो यह भी मानने को तैयार नहीं होती हैं कि 'रात की मिट्टी' साफ़ करने वाले मज़दूरों का कोई अस्तित्व भी है. फिर भी, जो कुछ त्रुटिपूर्ण, आधा-अधूरा डेटा मौजूद है, वह बताता है कि दस लाख के क़रीब दलित हाथ से मैला उठाने का काम करते हैं. वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है. ‘रात की मिट्टी’ से जुड़े काम अधिकतर महिलाएं करती हैं.

इस काम की वजह से जाति व्यवस्था की सबसे बुरी सज़ा भुगतनी पड़ती है. उन्हें अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर छुआछूत का सामना करना पड़ता है. उनकी बस्तियां दूसरों से बिल्कुल अलग होती हैं. इनमें से कई बस्तियां ग्रामीण क़स्बे और शहर के बीच में कहीं बसाई गई होती हैं. उन गांवों में, जो बगैर किसी योजना के ‘क़स्बे’ बन गए हैं. लेकिन ऐसी कुछ बस्तियां महानगरों में भी हैं.

वर्ष 1993 में, केंद्र सरकार ने “सफ़ाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम” पारित किया. इस क़ानून ने हाथ से मैला उठाने के काम को प्रतिबंधित कर दिया. कई राज्यों ने यह कहना शुरू कर दिया कि उनके यहां यह प्रथा है ही नहीं या फिर मौन धारण कर लिया. लेकिन इनके पुनर्वास के लिए राशि मौजूद है और राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध है. लेकिन आप जिसके अस्तित्व को ही नकार रहे हैं, उससे लड़ेंगे कैसे? कुछ राज्यों में तो इस अधिनियम को अपनाने को लेकर कैबिनेट स्तर पर प्रतिरोध भी शुरू हो गया था.

कई नगरपालिकाओं में महिला ‘सफ़ाईकर्मियों’ को इतना कम वेतन मिलता है कि वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग से ‘रात की मिट्टी’, अर्थात मैला उठाने का काम करती हैं. अक्सर नगरपालिकाएं महीनों तक इनके वेतन का भुगतान नहीं करतीं. इस प्रकार के व्यवहार के विरुद्ध, हरियाणा के सफ़ाईकर्मियों ने 1996 में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. जवाब में, राज्य सरकार ने लगभग 700 महिलाकर्मियों को आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम (एस्मा) के अंतर्गत क़रीब 70 दिनों के लिए बंद कर दिया था. हड़ताल करने वालों की एकमात्र मांग थी: समय पर हमारे वेतन का भुगतान किया जाए.

इस काम को बड़े पैमाने पर सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है. और इसे ख़त्म करने के लिए सामाजिक सुधार ज़रूरी है. केरल ने 1950 और 60 के दशक में बिना किसी क़ानून के ही ‘रात की मिट्टी’ ढोने के काम से छुटकारा पा लिया था. इसके लिए जनता का जागरूक होना ज़रूरी था, और अब भी है.

अनुवादः डॉ मोहम्मद क़मर तबरेज़