“मैं अपने जीवन में केवल एक बार आश्चर्यचकित हुआ हूं,” मंगल सिंह के पानी के टरबाइन का वर्णन करते हुए, 60 वर्षीय भैय्यन कुशवाहा कहते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के दशरारा गांव में यह गर्मी की एक दोपहर है। भैय्यन अपने 15 एकड़ के खेत के एक हिस्से में गेहूं के बीज छींट रहे हैं। “पहले यह एक बंजर भूमि थी, लेकिन लगभग 30 साल पहले टरबाइन ने [कुछ समय के लिए] सिंचाई को आसान बना दिया।”

यह बताने से पहले वह थोड़ा हिचकिचाते हैं कि टरबाइन कैसे काम करता है। “मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं,” वह कहते हैं। उन्होंने 1987 में पहली बार सजनाम नदी के पास, अपनी ज़मीन के क़रीब, स्थानीय मज़दूरों द्वारा बनाए गए एक छोटे से चेक डैम में लकड़ी का एक पहिया देखा। “पहिया एक ‘गियरबॉक्स’ से जुड़ा हुआ था, और पानी जब पहिया में प्रवाहित होता तो यह घूमने लगता और पानी [लगभग 1-2 किलोमीटर दूर] हमारे पास पहुंच जाता। मशीन द्वारा पानी के प्रवाह को शुरू करने या रोकने के लिए मुझे केवल लकड़ी के ‘दरवाज़े’ को अंदर डालना होता था।”

लेकिन भैय्यन को मशीनरी से ज़्यादा जिस चीज़ ने आश्चर्यचकित किया, वह आगे होने वाली बातचीत थी: “जब मैंने पूछा कि इस पर कितना ख़र्च आएगा, तो उन्होंने कहा कि यह मुफ़्त है। टरबाइन को पानी की आपूर्ति के लिए न तो डीज़ल की ज़रूरत थी न ही बिजली की। मैं चौंक गया।”

* * * * *

71 वर्षीय मंगल सिंह, ललितपुर जिले के बार ब्लॉक के भेलोनीलोध गांव के एक संपन्न राजपूत ज़मींदार परिवार से हैं। किसान समुदाय में पलने-बढ़ने के कारण वह जानते थे कि पानी पर निर्भरता ने बुंदेलखंड क्षेत्र में उनके गांव तथा अन्य गांवों में कितनी गरीबी पैदा की है। सजनाम नदी पानी तो लाती है, लेकिन इससे पम्प द्वारा पानी निकालने में बिजली या डीजल की आवश्यकता होती है - और इसके लिए अच्छा-खासा पैसा निवेश करना पड़ता है।

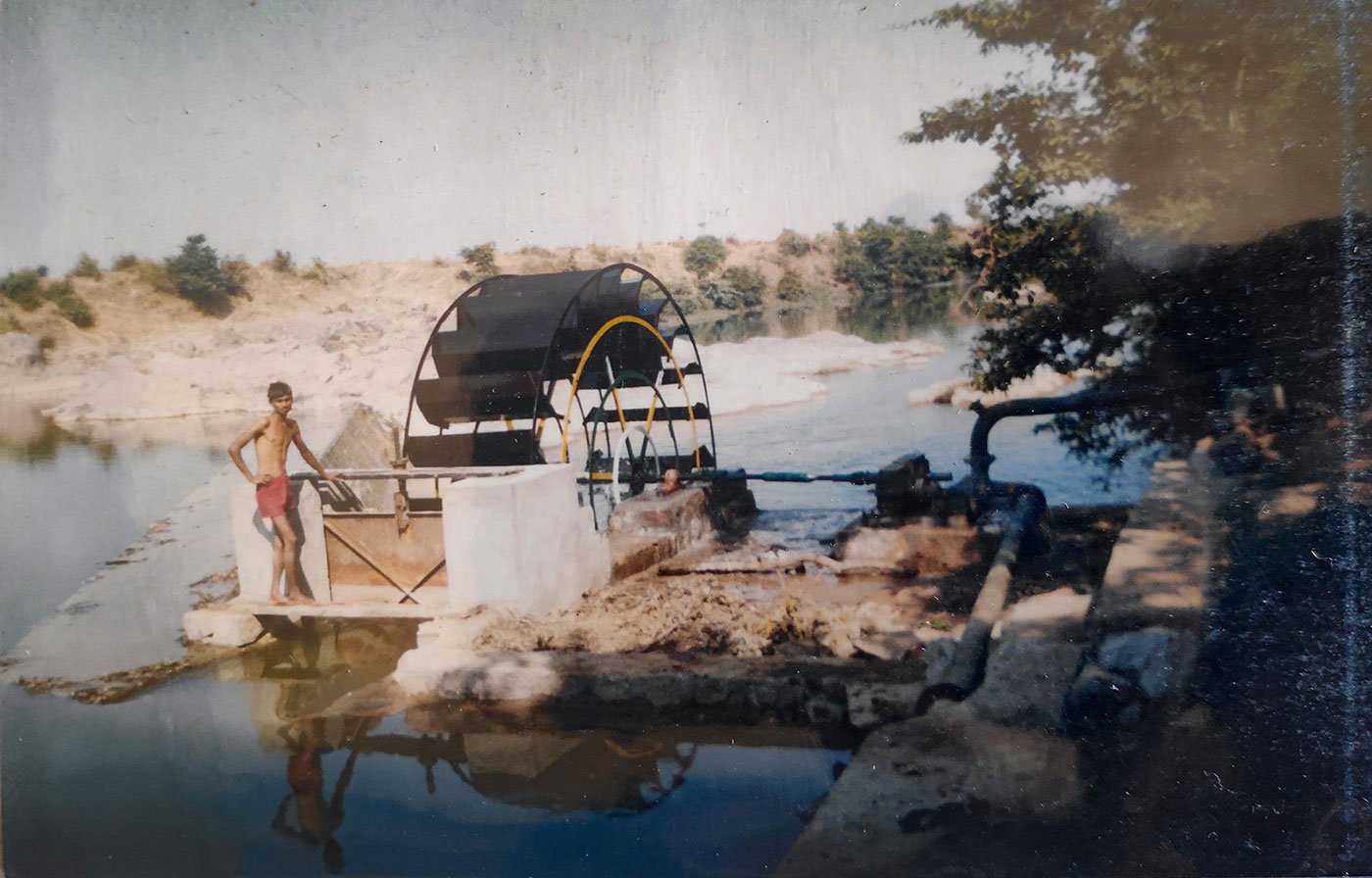

बाएं: ‘पहले यह एक बंजर ज़मीन थी, लेकिन लगभग 30 साल पहले टरबाइन ने [कुछ समय के लिए] सिंचाई को आसान बना दिया’, भैय्यन कुशवाहा कहते हैं। दाएं: खुशीलाल कुशवाहा याद करते हुए कहते हैं कि उनके पिता 1990 के दशक की शुरुआत में अपने खेतों की सिंचाई के लिए मंगल टरबाइन का इस्तेमाल करते थे

“किसान की बचत का एक बड़ा हिस्सा डीजल इस्तेमाल न होने से कम हो गया था। किसानों की मदद करने की मेरी इच्छा ने, मुझे डीज़ल या बिजली पर निर्भर हुए बगैर, नदियों और नहरों से पानी निकालने की संभावनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया,” सिंह कहते हैं। “मैं बचपन में चकरी [हवा से घूमने वाला एक साधारण खिलौना] से खेलता था। 30 के दशक में, मेरे दिमाग में एक विचार आया – क्या कोई बड़ी चकरी, या केवल एक पहिया, पानी निकालने में मदद कर सकता है?”

1986 के आसपास, सिंह ने 12 ब्लेड (रिम में फ़िट किए गए लकड़ी के सीधे फट्ठे) के साथ लकड़ी का एक पहिया बनाया (जो स्थानीय बबूल की लकड़ी से बनाया गया था, जिसका व्यास दो मीटर था)। बाद के वर्षों में, उन्होंने लकड़ी के फट्ठे को लोहे की चादरों से बदल दिया क्योंकि लकड़ी महंगी थी, जिसके पानी में सड़ने की संभावना थी। “इसके बाद पहिये को स्टील के एक शाफ़्ट पर लगाया गया जो दो बियरिंग ब्लॉक पर टिका हुआ था। घुमाव की गति को बढ़ाने के लिए शाफ़्ट को गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया था। गियरबॉक्स के दो छोर थे - एक छोर पर पानी को उठाने और पाइप के माध्यम से उसे दो किलोमीटर तक पहुंचाने के लिए एक अपकेंद्रीय पम्प था, और दूसरे छोर पर एक चरखी लगाई गई थी।” 1990 के दशक तक, सिंह ने इसमें और भी सुधार किए और कोल्हू या चक्की जैसी कृषि मशीनों को चलाने के लिए चरखी को उनके साथ जोड़ना शुरू कर दिया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के शोधकर्ताओं ने बुंदेलखंड के जल संसाधनों पर 1998 के एक अध्ययन में, इस उपकरण के अपने विश्लेषण में सराहना लायक बहुत सी चीज़ें देखीं। उन्होंने कहा कि एक टरबाइन बनाने में 1.8 लाख रुपये का खर्च आता और “एक साइट पर दो टरबाइनों में 200 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की क्षमता है” और “मंगल टरबाइन को स्थापित करने के लिए... 500 उपयुक्त हाइड्रोसाइट्स को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि... 25 मेगावाट ऊर्जा आसानी से पैदा की जा सकती है।”

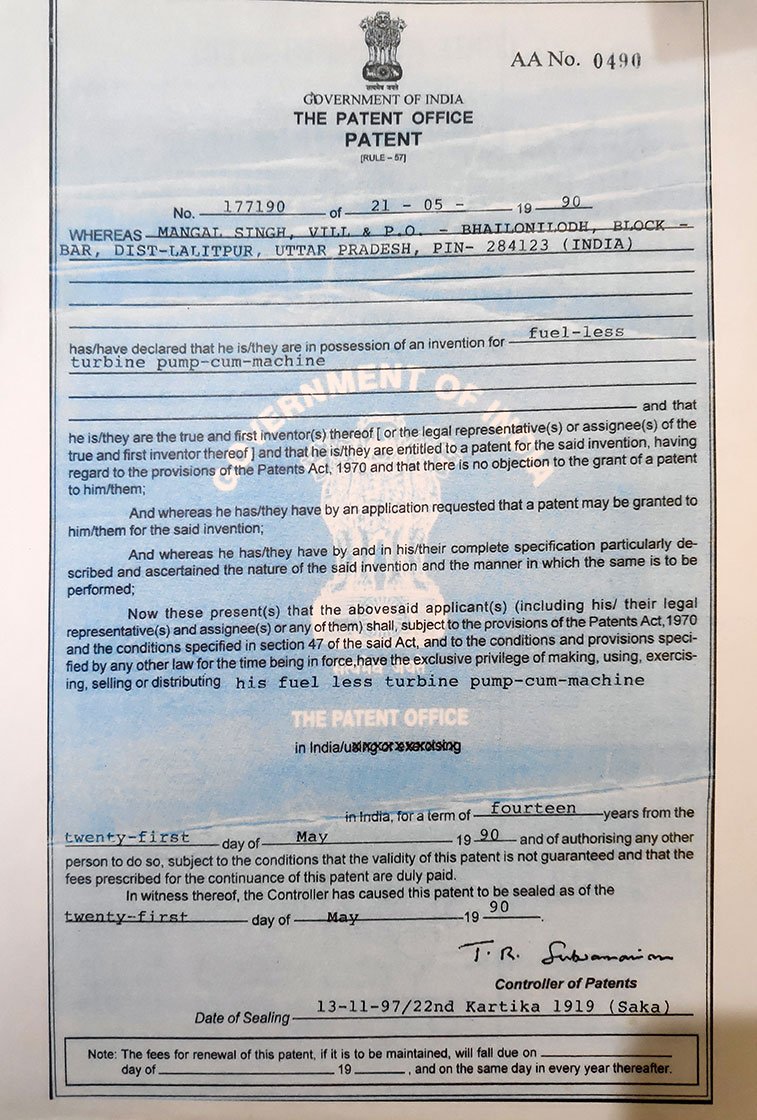

उपकरण की उपयोगिता से अवगत सिंह ने, 1997 में ही कंट्रोलर जरनल ऑफ़ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेड मार्क द्वारा संचालित पेटेंट कार्यालय, दिल्ली से इसका पेटेंट करवा लिया था (पेटेंट संख्या 177190, 13 नवंबर 1997)। लेकिन इससे उनकी नवरचना को आगे तक ले जाने में मदद नहीं मिली।

* * * * *

खुशीलाल कुशवाहा (41) को याद है कि उनके पिता 1990 के दशक की शुरुआत में अपने खेतों की सिंचाई के लिए मंगल टरबाइन (जैसा कि स्थानीय हिंदी प्रेस ने इसे कहना शुरू कर दिया था) का इस्तेमाल करते थे। “मैं उस समय 12-13 साल का था। मुझे याद है कि पहले यहां कोई फसल नहीं उगती थी, लेकिन पानी की उपलब्धता के बाद हम लोग कई गुना अधिक गेहूं और मटर उगाने लगे।” कुशवाहा को आश्चर्य था कि बिना किसी तकनीकी विशेषज्ञता के सिंह ने टरबाइन कैसे बना ली। (मंगल सिंह 1967 में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके।)

बाएं: टरबाइन का एक एल्बम फोटो जब यह 1990 के दशक की शुरुआत में स्थानीय घाट पर काम कर रहा था। दाएं: उसी घाट पर अब बंद पड़े टरबाइन के पास मंगल सिंह

“यह परीक्षण और त्रुटि थी,” सिंह कहते हैं। “मैंने अपनी जेब से इस उपकरण की लगातार नवरचना की और इसमें सुधार किया।” (उन्हें याद नहीं है कि इस पर कितना खर्च हुआ और न ही उन्होंने इसका कोई रिकॉर्ड रखा है।) और इसी वजह से सिंचाई के लिए स्थानीय रूप से निर्मित इस टरबाइन की फंडिंग के लिए उन्हें दशकों-लंबा संघर्ष शुरू करना पड़ा।

1986 के आसपास जब पहले उपकरण ने काम करना शुरू कर दिया, तो सिंह इसका प्रचार करने लगे। “मैंने अपने आविष्कार को पत्रों द्वारा लोगों तक पहुंचाया। कपार्ट (CAPART) [लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, ग्रामीण विकास मंत्रालय] इसमें सबसे पहले रुचि लेने वालों में से एक था। कपार्ट ने 1988 में, मुझे 48,500 रुपये का अनुदान दिया कि मैं अपने गांव, भेलोनीलोध में टरबाइन का एक अतिरिक्त प्रारूप बनाकर वहां स्थापित करूं।” सिंह ने अपना पहला टरबाइन तीन किलोमीटर दूर, दशरारा में बनाया था यह सोचते हुए कि वहां बहुत सारे खेत हैं।

दशरारा में टरबाइन को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमंडने लगी। उनमें तत्कालीन योजना आयोग की सलाहकार, सरला गोपालन भी शामिल थीं, सिंह याद करते हुए कहते हैं। सिंह उनका समर्थन पत्र अपने पास रखे हुए हैं, जिसे वह मुझे दिखाते हैं। आईआईटी रुड़की के अल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर और द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट , दिल्ली [टीईआरई] द्वारा भी इस उपकरण का निरीक्षण और सराहना की गई। कपार्ट ने सिंह को कुछ और टरबाइन बनाने के लिए कहा।

बाएं: सिंह ने 1997 में उपकरण का पेटेंट प्राप्त किया। दाएं: लेकिन एक दशक तक कागजी कार्रवाई और नौकरशाही की लड़ाई में फंस गए

लेकिन जल्द ही, सिंह कहते हैं, “भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और अत्याचार” शुरू हो गया। “सरकारी एजेंसियां मुझे कम बजट वाली परियोजनाएं देतीं और फिर किस्तों को रोक देतीं। जब मैं टरबाइन को पूरा करने के लिए अपनी जेब से पैसा लगाना शुरु कर देता, तो वे एक निगरानी टीम भेजतीं और आपत्तियां जताने लगतीं कि कैश बुक जमा नहीं कर रहा है, यह नहीं कर रहा है, वह नहीं कर रहा है। मैं उनसे विनती करता कि मैं एक तन्हा आविश्कारक हूं, कोई एनजीओ नहीं और मैं विभिन्न कर्मचारियों वाले कार्यालय की तरह काम नहीं कर सकता... लेकिन उत्पीड़न जारी रहता।”

बहुत बाद में जाकर 2010-11 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, गुवाहाटी के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र के एक पूर्व प्रोफेसर और कपार्ट के उत्तर-पूर्व और मध्य क्षेत्रों के पूर्व सदस्य-संयोजक, बी.पी. मैथानी को नियुक्त किया। उन्हें सिंह के आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया।

उनकी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) के साथ-साथ कपार्ट द्वारा सिंह के लिए मंज़ूर की गई परियोजनाओं पर चर्चा की गई, और उपेक्षा तथा लालफीताशाही को रिकॉर्ड किया गया। मैथानी लिखते हैं, “अफ़सोस की बात यह थी कि श्री मंगल सिंह प्रायोजकों द्वारा पैसा जारी करने में बाधाएं उत्पन्न करने के कारण इन परियोजनाओं में से अधिकांश को पूरा नहीं कर सके।”

उदाहरण के लिए, रिपोर्ट बताती है कि 1996 में कपार्ट ने सिंह को एफएएस (‘आगे की सहायता बंद’) के तहत रख दिया, “इस तुच्छ मुद्दे पर कि उन्होंने 1990 में एक परियोजना के लिए जारी किए गए 6,400 रुपये के कुल योग की उचित उपयोग रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।”

भेलोनीलोध में मंगल सिंह की कार्यशाला , जहां उन्होंने और उनके द्वारा काम पर रखे गए मज़दूरों ने टरबाइन बनाया था, अब धातु और मशीनों के जंग खाए कबाड़ के साथ बिना उपयोग के पड़ा हुआ है

“मैं काम जारी रखना चाहता था, लेकिन इसके लिए पैसे की व्यवस्था करना असंभव था,” सिंह बताते हैं। “मैंने अनंत पत्र लिखे और कई प्रयासों के बाद ही मैं खुद को एफएएस श्रेणी से हटा पाने में कामयाब हो पाया।” इसने सिंह को 2001 में कपार्ट द्वारा सजनाम नदी के कांजी घाट पर पांच टरबाइन बनाने की एक अन्य परियोजना हासिल करने के लिए सक्षम बनाया, यह घाट भेलोनीलोध से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित है। उन्होंने 2001 से पहले ही वहां एक पहिया लगा दिया था।

पांच में से प्रत्येक के काम में शामिल था एक उपयुक्त स्थान ढूंढना, चेक डैम बनाना, टरबाइन बनाना तथा स्थापित करना और इसकी देख-रेख करना। हालांकि, यह नई परियोजना भी इसी तरह के विवादों में उलझी रहेगी।

मैथानी की रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजना की 16.8 लाख की लागत में से, सिंह को “2003-2011 के बीच अलग समय पर” केवल 12 लाख रुपये ही जारी किए गए। जब सिंह ने अनुरोध किया कि शेष राशि जारी की जाए, तो “कपार्ट ने उन्हें निर्धारित प्रारूप पर औपचारिक प्रगति रिपोर्ट तथा आगे पैसा जारी करने के लिए शर्त के रूप में लेखा परीक्षित विवरण जमा करने के बारे में याद दिलाया।”

बाएं: सिंह सजनाम नदी के घाट पर, पुराने टरबाइन की जगह पर। बाएं: उमरो कुशवाहा का कहना है कि टरबाइन ने उनके खेतों की सिंचाई में मदद की ; उन्होंने अब अपनी ज़मीन पट्टे पर दे दी है

2000 के दशक के प्रारंभ में, कांजी घाट (जैसा कि स्थानीय रूप से इस जगह को कहा जाता है) पर टरबाइनों को लगाने का काम रुक गया, इसीलिए मैथानी की रिपोर्ट में कहा गया है कि “विरोधियों द्वारा तोड़फोड़ की गई... इस हद तक कि सिंह द्वारा लगाया गया कई टरबाइन और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी।” रिपोर्ट में लिखा है कि एक व्यक्ति, जो पहले “मंगल टरबाइन कार्यशाला में पर्यवेक्षक था... उसने स्थानीय प्रशासन के समर्थन तथा संरक्षण से... कांजी घाट से सिर्फ आधा किलोमीटर आगे खुद अपना टरबाइन लगा दिया था।” इसने उसी स्थान पर बनाई जा रही मंगल टरबाइन की संपत्ति को नष्ट कर दिया।

* * * * *

1986 से शुरू होने वाले लगभग दो दशकों में, सिंह का अनुमान है कि उन्होंने लगभग 50 टरबाइनों को स्थापित करने में मदद की, उनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में और कुछ गुजरात में। ये केवल कपार्ट द्वारा ही नहीं, बल्कि कुछ गैर-सरकारी संगठनों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा भी कमीशन किए गए थे।

प्रत्येक टरबाइन को रखरखाव और निगरानी की आवश्यकता थी। लेकिन सिंह कहते हैं कि उनका सारा समय पैसे की तलाश और नौकरशाही के साथ लंबी लड़ाई में गुजर गया। टरबाइन का न तो इस्तेमाल हुआ और न ही कोई मरम्मत। और फंडिंग की कमी का मतलब था कि कुछ वर्षों के बाद, कोई भी नया टरबाइन स्थापित नहीं किया जा सकता।

दशरारा का मूल मंगल टरबाइन लगभग दो दशकों तक काम करता रहा, जिसके बाद यह भी खराब हो गया। इसके पाइप और हिस्से चोरी हो गए। “मेरे लिए आर्थिक रूप से यह बहुत कठिन समय था, जिससे टरबाइन को बनाए रखना असंभव हो गया,” सिंह कहते हैं। “मेरी सारी ऊर्जा अपने द्वारा मूल रूप से बनाए गए टरबाइन की देखरेख और उसे ठीक करने में लगने के बजाय बेकार की सरकारी प्रक्रियाओं, औपचारिकताओं को पूरा करने और पैसा हासिल करने में लगती रही।”

गांव के लोग इस नुकसान को गहराई से महसूस करते हैं। “अब मैं डीज़ल पंप से अपने खेतों को [अक्टूबर-मार्च के कृषि मौसम में] पानी देने के लिए 50,000 रुपये से अधिक खर्च कर रहा हूं जब मुझे याद आता है कि किसी समय मैं यह काम मुफ़्त में किया करता था,” भैय्यन कुशवाहा कहते हैं।

बाएं: शिवदयाल राजपूत उन स्थलों में से एक पर, जहां मंगल टरबाइन स्थापित किया गया था। दाएं: ‘आज किराने की दुकान चलाना इससे कहीं ज़्यादा लाभदायक है,’ वह कहते हैं

डीज़ल के उपयोग से पानी निकालने की क़ीमत (जिसकी पर्यावरणीय लागत भी है), ने किसानों की लागत को बढ़ा दिया है। इसने, तथा कृषि उत्पाद की कमी ने, दशरारा तथा भेलोनीलोध के बहुत से किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। उनमें से एक 60 वर्षीय शिवदयाल राजपूत भी हैं, जिनके परिवार ने अपने खेत की सिंचाई के लिए कुछ वर्षों तक टरबाइन का इस्तेमाल किया था। “आज किराने की दुकान चलाना इससे कहीं ज़्यादा लाभदायक है,” वह कहते हैं।

उमरो कुशवाहा (64) कहते हैं कि गेहूं, मटर और फूलगोभी के जिस 15 एकड़ खेत की सिंचाई में उन्हें पहले टरबाइन से मदद मिलती थी, अब उस ज़मीन को उन्होंने पट्टे पर दे दिया है। उनकी पत्नी, श्यामबाई कहती हैं, “केवल वही लोग खेती कर सकते हैं जो कुएं की खुदाई का खर्च बर्दाश्त कर सकें या पानी के पम्पों के लिए डीज़ल खरीद सकें।”

सिंह की उम्मीदें अब मैथानी की रिपोर्ट के उस हिस्से के साथ टिकी हुई हैं, जिसमें सरकारी एजेंसियों से “टरबाइनों को बहाल करने, उनके खिलाफ आरोप वापस लेने, उनके बैंक खाते को दोषमुक्त करने और उनके आविष्कार तथा समाज की भलाई में उनके योगदान के लिए उन्हें पुरस्कृत करने” की मांग की गई है।

हालांकि, कपार्ट ने इन सिफारिशों को स्वीकार करने से मना कर दिया है। सिंह को भेजे गए पत्र में तर्क दिया गया है कि “मैथानी की रिपोर्ट और उसमें दी गई सिफारिशें/अवलोकन श्री मंगल सिंह को अनुदान की मंज़ूरी की शर्तों की जांच पर आधारित नहीं हैं जो उनके द्वारा स्वीकार की गई थीं...”

लेकिन सिंह ने हार नहीं मानी है। वह कपार्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। इस बीच, बुंदेलखंड के सूखे खेतों में, उन पहियों ने काम करना बंद कर दिया है। उनके गियर से अब शक्ति का संचार नहीं होता - शायद यह पहचानते हुए कि शक्ति का संचार केवल दिल्ली से ही हो सकता है।

हिंदी अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़