আর দেরি নয়, যে কোনও মুহূর্তে আহমেদাবাদের হাজার হাজার রানওয়ে থেকে উড়ান লাগাবে তারা! রঙে জৌলুসে তাদের হারাতে পারে, এমন সাধ্যি নেই কোনও আশমানি কুচকাওয়াজের। তাদের চালকরূপী মালিকেরা অবশ্য শুকনো ডাঙার জীব। তবে এই উড়ুক্কু যন্ত্রগুলির একেকটার পিছনে যে আট-আটজন করে সেপাই খেটে চলেছে সারাবছর, একথা অগোচরেই থেকে গেছে মালিকদের। তাঁরা না থাকলে এই শিল্পটি সেই কবেই মুখ থুবড়ে পড়ত। কাজটা একাধারে জটিল, ফঙবেনে এবং ঘামঝরানি। সেপাইদের বেশিরভাগই নারী, অধিকাংশই কাজ করেন গ্রামে-গঞ্জে, মেঘের সাতমহলা কোনদিন ছুঁতে পারবেন না জেনেও দুটো পয়সার জন্য জীবনভর খেটে মরেন তাঁরা।

আজ মকর সংক্রান্তি, হিন্দুদের কাছে বড়োই পবিত্র এ উৎসব, আহমেদাবাদের আকাশে রঙের রোশনাই ছড়াতে চলেছে শতসহস্র ঘুড়ি। কারিগরেরা বেশিরভাগই মুসলিম অথবা হতদরিদ্র হিন্দু চুনারা সম্প্রদায়ের মহিলা, থাকেন হয় আহমেদাবাদে কিংবা গুজরাতের আনন্দ জেলার খাম্বাত তালুকে। তবে সে ঘুড়ি-উড়িয়েরা যে অধিকাংশই সবর্ণ হিন্দু এ কথা বলাই বাহুল্য।

এক কড়ি দু'কড়ির বিনিময়ে বছরে ১০টা করে মাস মুখে রক্ত তুলে মেহনত করেন এই মহিলারা – নয়ত ১৪ই জানুয়ারির আকাশটা রংহীন ফ্যাকাসেই থেকে যেত। গুজরাতের এই ৬২৫ কোটি টাকার শিল্পক্ষেত্রে কর্মরত ১.২৮ শ্রমিকদের প্রতি ১৯ জনের ৭ জনই মহিলা।

"সাত-সাতবার হাত-ফেরতা না হলে একটা পতঙ্গ [ঘুড়ি] বানানো যায় না," জানালেন সাবিন আব্বাস নিয়াজ হুসেইন মালিক (৪০)। খাম্বাতের লাল মহল অঞ্চল। সরু একটি গলির ভিতর ১২ বাই ১০ ফুটের এই দালানটিই তাঁর দোকান, এটাই তাঁর গেরস্থালি। এখানে বসেই তিনি শোনাচ্ছিলেন বাইরে থেকে দেখে তাক লেগে যাওয়া এই শিল্পক্ষেত্রটির অন্দরমহলের কাহিনি। আমাদের ঠিক পিছনেই চকমকে রুপোলি মোড়কের ভিতর হবু মালিকের অপেক্ষায় চুপটি করে ছিল সারি সারি ঘুড়ি।

বাঁদিকে: খাম্বাতের লাল মহল এলাকায় তাঁর দোকান তথা বাড়িতে সাবিন আব্বাস নিয়াজ হুসেইন মালিক। ডানদিকে: শহরের আকবরপুর মহল্লায় ঘুড়ি ওড়াচ্ছে একলা সে এক ছেলে

গুজরাত, রংবেরঙের ঘুড়িতে ছেয়ে গেছে উত্তরায়ণের আসমান। ছবিটি অনুশ্রী রামানাথন ও রাহুল রামানাথনের আঁকা

এক-কামরার ঘরটায় মেঝেময় ছড়ানো আছে মোড়ক-খোলা নানানরঙা ঘুড়ি। আজ তিন প্রজন্ম ধরে ইনি বরাতের হিসেবে ঘুড়ি বানিয়ে যাচ্ছেন, মকর সংক্রান্তির তোড়জোড় করতে লেগে যায় সারাটা বছর, ৭০ জন কারিগর মিলে তৈরি রয়েছে তাঁর সেনাবাহিনী। হাত-ফেরতার সাতকাহনের শেষে উনিই যে অষ্টম হাতজোড়ার মালিক, এমনটা বলতেই পারেন চাইলে।

আস্তিকদের মতে মকর সংক্রান্তির সময় সূর্য তার অয়নান্ত পথে মকর রাশিতে এসে পৌঁছয়। এই সময়টায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন নামে ফসল-কাটার পালা-পার্বণও চলে – আসামে মাঘ বিহু, বাংলায় পৌষ পার্বণ, তামিলনাড়ুতে পোঙ্গাল। গুজরাতে এর নাম উত্তরায়ণ, অর্থাৎ দক্ষিণ অয়নান্ত থেকে শীতকালীন সূর্যের উত্তর অয়নান্তে এসে পৌঁছনোর তিথি। আর উত্তরায়ণের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব।

বাপ-ঠাকুর্দার দালানবাড়ির ছাদে প্রথমবার যখন ঘুড়ি ওড়াই, তখন আমার বয়স ছয়। আহমেদাবাদের পুরোনো পাড়ার সবচাইতে উঁচু ইমারত ছিল সেটা। সে যতই শনশনিয়ে বাতাস দিক না কেন, গোটা ছয় হাত এসে না লাগলে ঘুড়ি ওড়ানোর সাধ্যি ছিল না আমার। ওস্তাদ সে হাতগুলোর প্রথম জোড়াটা ছিল বাবার, ঘুড়িতে কিন্নাহ্ (সুতোর প্যাঁচ) বাঁধার দ্বায়িত্ব নিতেন একাই। দ্বিতীয় হাতজোড়া ছিল মায়ের, শান্তশিষ্ট ভাবে রঙিন মাঞ্জাসুতোর ফিরকিটা (লাটাই) ধরে থাকতেন তিনি। শেষ দুটো হাতের মালিক অচেনা এক পড়শি, পাশের বাড়ির ছাদে সহৃদয় সে ব্যক্তি দুটো হাত আকাশপানে তুলে আমার ঘুড়িটা ধরে থাকতেন উঁচু করে – যাতে প্রথম হাওয়ার দমকা লাগতে না লাগতেই রঙ্গিলা সে কাগজের ঘুড়ি একটানে মেঘের কোলে দৌড়তে পারে।

আহমেদাবাদের এই পুরোনো পাড়াটায় যারা যারা বড়ো হয়েছে, জীবন থেকে ঘুড়িকে আলাদা করে দেখতে তারা কেউই শেখেনি। কেউ ছোট, কেউ বড়ো, হরেক আকারের সেই কাগুজে পাখিগুলো হয় সারাটা বছর ঘাপটি মেরে থাকত কুলুঙ্গিতে তুলে রাখা টিনের তোরঙ্গে, কিংবা উত্তরায়ণের আকাশ ভরাতে টাটকা তাজা দেহে এসে হাজির হত পুরাতন চকবাজারের গলিঘুঁজি থেকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য গগণকোণে যুদ্ধ করবে যারা, তাদের জন্য সারাটা বছর যে সেপাই-সান্ত্রীরা প্রাণপাত করছেন সেসব কারিগরদের জীবনকথা তো দূর অস্ত, এমনকি ঘুড়ির ইতিহাস বা এসব বানানোর কৌশলটুকু নিয়েও মাথাব্যথা ছিল না কারও।

হ্যাঁ, ঘুড়ি ওড়ানোটা নেহাতই বাচ্চাদের একটা মরসুমি খেলা। তবে এ ঘুড়ি বানানোটা কিন্তু মোটেও বালখিল্য ব্যাপার নয়।

*****

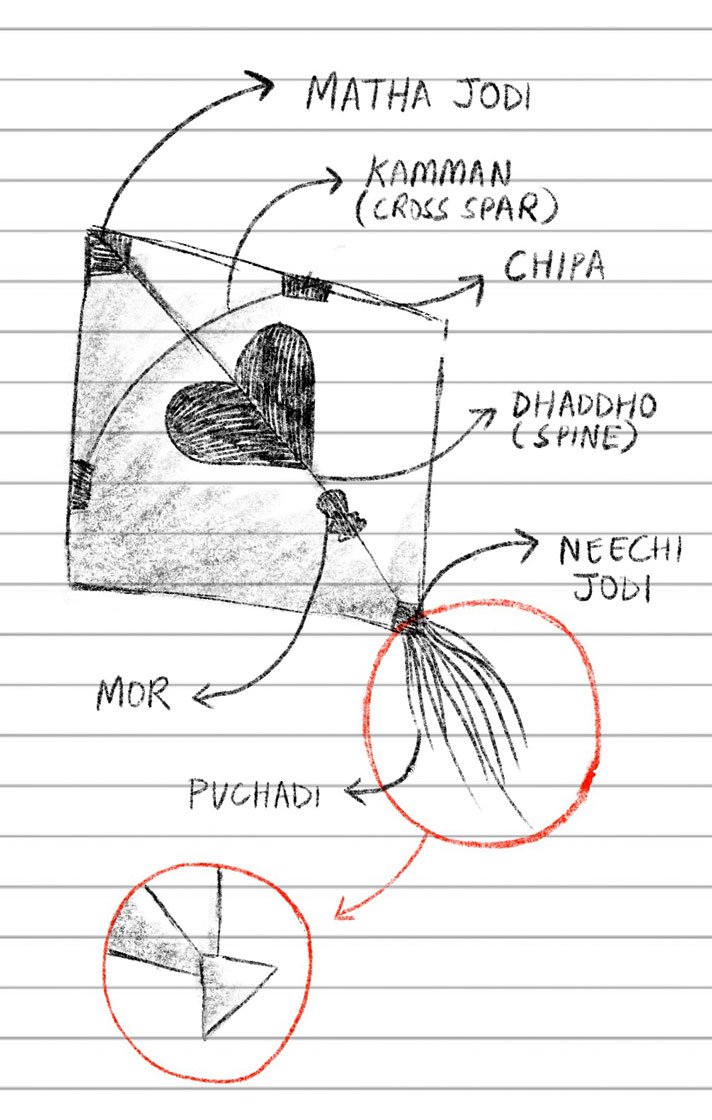

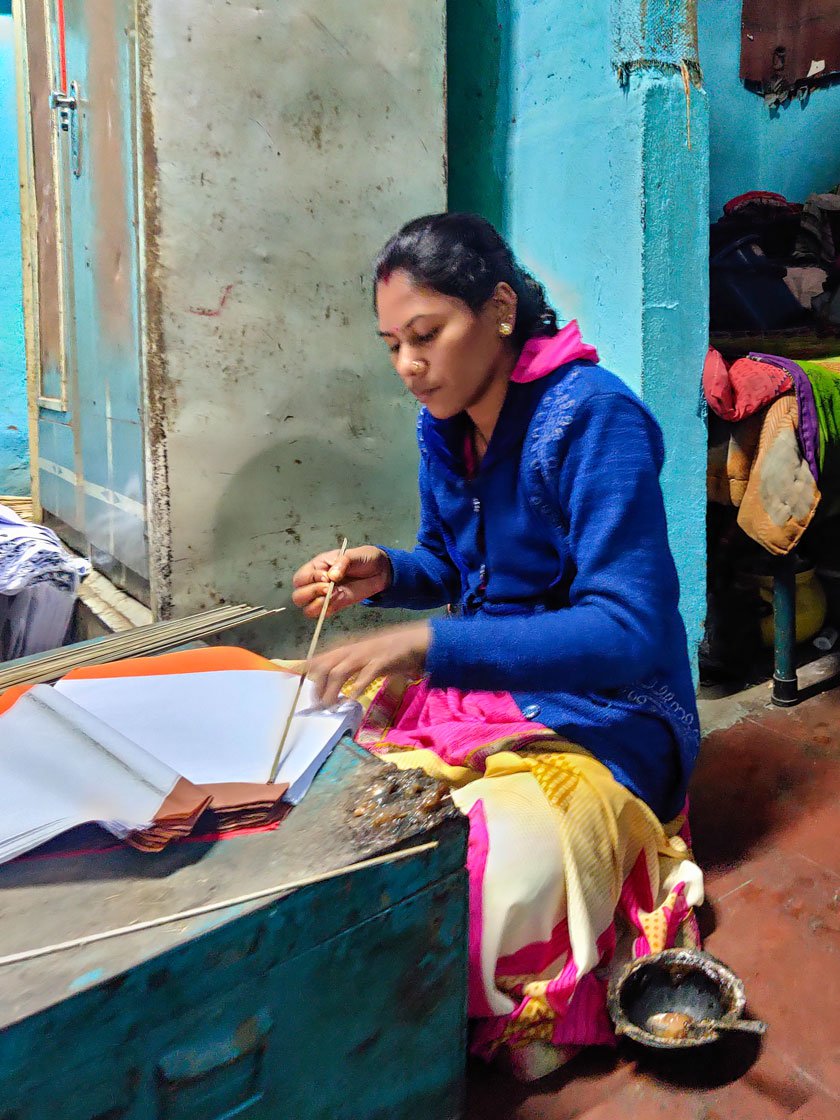

বাঁদিক: ছবিতে ফুটে উঠেছে একটি ঘুড়ির বিভিন্ন অংশবিশেষ। মাঝখানে: সুতো চিটিয়ে ঘুড়ির ধারগুলো তৈরি করছেন শাহাবিয়া। ডানদিকে: খাম্বাতে একটি ঘুড়ির চিপা ও মোরের কাঠিগুলো লাগানো হচ্ছে

"কাজের একেকটা ধাপের জন্য আলাদা আলাদা কারিগর রয়েছে," সাবিন মালিক বোঝাচ্ছিলেন, "একজন কাগজগুলো কাটে, আরেকজন আঠা দিয়ে পান [হৃদয়ের আকারে কাটা কাগজ] সাঁটে, তৃতীয়জন দড়ির [ঘুড়ির ধার বরাবর সুতো চেটানো] কাজ করে, চতুর্থজন ঢড্ঢোটা [লম্বালম্বি কাঠির কাঠামো] আটকায়। তারপর আরেকজন কারিগর কাম্মানগুলো [আড়াআড়ি কাঠির কাঠামো] বসায়, এরপর মোর, চিপা, মাথা জোড়ি, নীচি জোড়ি [ঘুড়িটা শক্তোপোক্ত করার জন্য বিভিন্ন অংশে কাগজের ঝাল], এইসব আটকানোর জন্য থাকে আরেকজন, শেষেরজন ঘুড়ির নিচে ফুদাড়ি [ল্যাজ] বসিয়ে কাজটা খতম করে।"

পুরো ব্যাপারটা বোঝাতে একটা ঘুড়ি ধরে আঙুল তুলে বিভিন্ন অংশগুলোকে দেখাচ্ছিলেন সাবিন। পাছে ভুলে যাই, তাই খাতায় লিখে রাখছিলাম সবকিছু। উড়ুক্কু যন্তরগুলো দেখতে সাদামাটা হলেও খাম্বাতের একাধিক অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এগুলি গড়ে তোলার আঁতুড়ঘর।

"এক কিলোমিটার দূরে ওই যে শাকারপুর, ওখানে শুধু একটাই কাজ হয়, ধার বরাবর দড়ি বসানো," খাম্বাত জুড়ে বিদ্যমান কারিগরির ইতিকথা শোনাচ্ছিলেন সাবিন, "আকবরপুরে ওরা শুধু পান বা সান্ধার [নকশাদার জোড়] কাজ করে। কাছেই দাড়িবায় বসানো হয় ঢাড্ঢাগুলো [ঘুড়ির শিরদাঁড়া]। কাম্মানের কাজ হয় তিন কিলোমিটার দূরে নগর গাঁয়ে, মাটন বাজারে ওরা পাত্তির [টেপ লাগিয়ে ঘুড়িগুলো শক্তোপোক্ত করে তোলা] কাজ করে। ফুদাড়িগুলোও বসায় ওরা।"

খাম্বাত, আহমেদাবাদ, নাদিয়াড়, সুরাত কিংবা গুজরাতের অন্যান্য অঞ্চলে যাঁরা যাঁরা যুক্ত আছেন ঘুড়িশিল্পে, এ কাহিনিটি তাঁদেরও বটে।

বাঁদিকে: আহমেদাবাদের জামালপুর অঞ্চলে নিজের কারখানায় কর্মরত মুনাওয়ার খান। ডানদিকে: ঘুড়িতে চিপকাবেন বলে বিভিন্ন আকারে কাগজ কেটে চলেছেন খাম্বাতের রাজ পতঙ্গওয়ালা

আহমেদাবাদ নিবাসী ষাট বছর বয়সী মুনাওয়ার খান আজ চার প্রজন্ম ধরে এই ব্যবসাটা চালাচ্ছেন। বেল্লারপুর কিংবা ত্রিবেণী নামের ঘুড়ির-কাগজ কিনে এনে কাজকর্ম শুরু হয় তাঁর। নামগুলো অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু এদের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে সেই কোম্পানিগুলো যারা এই কাগজ তৈরি করে – আহমেদাবাদের বেল্লারপুর ইন্ডাস্ট্রিজ এবং কলকাতার ত্রিবেণী টিসুজ। আসাম থেকে বাঁশের কঞ্চি আনিয়ে বিভিন্ন আকারে কাটছাঁট করা হয় কলকাতায়। দিস্তা-ধরে কেনা কাগজ সটান পৌঁছে যায় মুনাওয়ারের কারখানায়, তারপর দরকার মতো হরেক আকার ও আকৃতিতে কেটে ফেলা হয় তাদের।

সযত্নে সাজানো বাণ্ডিলগুলোয় কাগজ থাকে ২০টা করে, এবার চওড়া একটা ছুরি দিয়ে ঘুড়ির আকারে সেগুলো কাটতে শুরু করেন তিনি। কাটাকুটি হয়ে গেলে এবার পালা সাজিয়ে গুছিয়ে তাদের পরবর্তী কারিগরের কাছে পাঠানোর।

একই কাজ করেন খাম্বাতের রাজ পতঙ্গওয়ালা (৪১)। কাগজগুলো ঝটিতি ঘুড়ির আকারে কাটতে কাটতে বলে উঠলেন: "কাজের প্রত্যেকটা ধাপই আমার নখদর্পণে। তবে একা হাতে সবকিছু করে ওঠা সম্ভব নয়। এন্তার কারিগর রয়েছে আমাদের খাম্বাতে, কেউ বড়ো ঘুড়ি বানায়, কেউ বা ছোটখাটো ঘুড়ি। একেকটা সাইজের মধ্যে আবার ৫০ রকমের ঘুড়ি পাবেন আপনি।"

আমার কাঁচা হাতে ঘেনশিয়ো ঘুড়িটা (পৎপতে ল্যাজওয়ালা একধরনের ঘুড়ি) ছাদ থেকে মিটার তিনেক উড়তে না উড়তেই আসমান জুড়ে শুরু হয়ে যায় সে এক বিচিত্র যুদ্ধ, রংবেরঙের ঘুড়ির দল তেড়ে আসে একে অপরের দিকে। মেঘের আনাচে কানাচে ছুটে বেড়ায় চিল (লম্বা ডানা-যুক্ত পাখির আকারের লড়াকু ঘুড়ি), চাঁদেদার (চাঁদমারি আঁকা ঘুড়ি), পাত্তেদার (লম্বালম্বি বা আড়াআড়ি একাধিক রঙের লাইন আঁকা থাকে যে ঘুড়িতে), না জানি সে আরও কত কি।

বাঁদিকে: ঘুড়ির গায়ে বিভিন্ন আকারের কাগজের টুকরো আটকানোর তোড়জোড় করছেন খাম্বাতের কৌসর বানু। ডানদিকে: এই একই কাজে বহাল রয়েছেন (বাঁদিক থেকে) কৌসর, ফারহীন, মেহজাবি এবং মানহিনূর

ঘুড়ির আকার ও আকৃতির জটিলতার উপর নির্ভর করছে দক্ষহাতে নানান অংশগুলি জোড়ার মেহনতের পরিমাণ, নয়তো অসম সেই টুকরোগুলো খাপ খাবে না একে অপরের সঙ্গে। গত ৩০ বছর ধরে এই কাজে বহাল রয়েছেন খাম্বাতের আকবরপুর এলাকার বছর চল্লিশের কৌসর বানু সেলিমভাই।

হরেকরঙা কাগজ জুড়ে, ধার বরাবর আঠা লাগিয়ে বিভিন্ন আকৃতির ঘুড়ি বানান তিনি। "এখানে কেবল আমরা মেয়েরাই কাজ করি গো," সবার দিকে আঙুল তুলে তুলে দেখালেন কৌসর বানু, "পুরুষমানুষের কাজ আলাদা, কারখানায় বসে কাগজের কাটছাঁট বা সবকিছু হয়ে গেলে ঘুড়িগুলো বেচা।"

সকাল, বিকেল, এমনকি একেক দিন তো রাতেও কাজ করতে হয় তাঁকে। "বেশিরভাগ সময়েই ১০০০টা ঘুড়ি বানালে ১৫০ টাকা হাতে আসে। তবে অক্টোবর আর নভেম্বরে যখন চাহিদাটা তুঙ্গে থাকে, তখন ২৫০ টাকা অবধি উঠতে পারে সেটা," বুঝিয়ে বললেন কৌসর বানু, "এসব কাজ বাড়িতেই করি আমরা মেয়েরা, কারণ এর সাথে রান্নাবান্নাও করতে হয় তো।"

২০১৩ সালে স্বনির্ভর মহিলা সংগঠনের করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে এই শিল্পে কর্মরত মহিলাদের ২৩ শতাংশ মাস গেলে ৪০০টা টাকাও পান না হাতে। অধিকাংশ মহিলার মাসিক আয় ৪০০ থেকে ৮০০ টাকার ভিতরে থাকে। মাসে ১,২০০ টাকার বেশি আয় হয় এমন মহিলার সংখ্যা মেরেকেটে ৪ শতাংশ।

অর্থাৎ নকশাদার ঢাউস ঘুড়িগুলোর একেকটার যা দাম (১০০০ টাকা), সেই টাকাটা সিংহভাগ মহিলারা সারা মাস ঘাম ঝরিয়েও রোজগার করে উঠতে পারেন না। সস্তার ঘুড়ি কিনতে গেলে আপনি ১৫০ টাকায় পাঁচখানা ঘুড়ির একটা করে বাণ্ডিল পাবেন। সবচাইতে দামিগুলো তো একেকটা ১০০০ টাকা। এতটা ফারাক দেখে ঘাবড়ে যাবেন না কিন্তু! ঘুড়ির আকার, প্রকার, আকৃতি, এসবের রকমফের ঠিক ততটাই চোখ ধাঁধানো। এখানে সবচাইতে খুদে ঘুড়ির আকার সাড়ে ২১ বাই ২৫ ইঞ্চি। ওদিকে ঢাউস ঘুড়িগুলো তো কমসে কম এর তির-চারগুণ।

*****

বাঁদিকে: খাম্বাতের চুনারভাড় এলাকায় বাঁশের কঞ্চি চেঁছে-ছুলে তৈরি করছেন আশাবেন। ডানদিকে: আঠা দিয়ে ঘুড়িতে ঢড্ঢো (শিরদাঁড়া-সম কাঠামো) চিটিয়ে দিচ্ছেন জয়াবেন

ঘুড়ি বাবাজি তো এট্টুখানি উড়েই ল্যাজ গুটিয়ে ফিরে এলেন আমাদের ছাদে। মনে আছে, "ঢড্ঢো মচড়! (মাঝের কঞ্চিটা বেশ জুত করে মুচড়ে দে)" বলে চিৎকার করে উঠেছিল একজন, অদূরেই দাঁড়িয়ে সে দেখছিল আমার কারসাজি। আর কি? ছোট্ট ছোট্ট হাতে ঘুড়িটার আগা আর ডগাটা ধরে বেশ করে মুচড়ে দিলাম সে ব্যাটার শিরদাঁড়া। আসলে এই কাঠামোটা নরম হতে হয়, তবে অতটাও নরম নয় যে টান পড়লে মট করে ভেঙে যাবে।

তারপর দশকের পর দশক কাটিয়ে আজ খাম্বাতের চুনারভাড়ে দেখছি জয়াবেন (২৫) কেমন করে সেই নমনীয় কঞ্চির শিরদাঁড়া জুড়ছেন ঘুড়িতে। আঠাটা বাড়িতেই বানানো তাঁর, সাবুদানা সেদ্ধ করে। হাজারটা ঘুড়ির শিরদাঁড়া বাঁধলে ওঁর মতো শিল্পীর কপালে জোটে ৬৫ টাকা। এরপর আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা হবে কাম্মান, তার জন্য অবশ্য মুখিয়ে আছেন আরেক কারিগর।

দাঁড়ান দাঁড়ান, তার আগে কাম্মানগুলো চেঁছে-ছুলে পালিশ করতে হবে তো! বছরের পর বছর ধরে সেই কাজটাই করে আসছেন চুনারভাড়ের আশাবেন (৩৬)। একগোছা কঞ্চি নিয়ে বাড়িতে বসে ক্ষুরধার একটা ছুরি দিয়ে পালিশ করেন তিনি, তর্জনীতে বাঁধা থাকে সাইকেলের চাকা থেকে কেটে নেওয়া টিউবের রাবার। "এরকম হাজারখানা কাঠি বানালে ৬০-৬৫ টাকা জোটে," জানালেন আশাবেন, "এই কাজ করতে করতে আঙুলগুলো কেমন যেন খসখসে হয়ে যায়। ঢাউস ঘুড়ির কাম্মান বানাতে গিয়ে তো হাত কেটে রক্তারক্তি হয় আকছার।"

কাম্মানগুলো সুন্দর করে পালিশ করা হয়ে গেলে পালা আসে চাকা চাকা দাগ বসানোর (ব্যান্ডিং)। আহমেদাবাদের জামালপুর মহল্লায় ছোট্ট একটা দোকান আছে জামীল আহমেদের (৬০), আজও কাম্মানে বেশ কয়েক ধরনের দাগ বসানোর কাজ করেন তিনি। একাধিক বার্নার যুক্ত কেরোসিনের একটা বিশেষ লণ্ঠন আছে তাঁর, আটটা শিখা জ্বলে তাতে। কঞ্চিগুলো গোছা পাকিয়ে সেই আগুনে ধরলেই চাকা চাকা কালচে দাগ পড়ে যায়।

বাঁদিকে: আহমেদাবাদের জামালপুর অঞ্চলে নিজের দোকানে বসে ঘুড়িতে কাম্মান (আড়াআড়ি কাঠামো) বাঁধেন জামীল আহমেদ। ডানদিকে: তার আগে কঞ্চিগুলো ওঁর সেই বিশেষ কেরোসিনের লণ্ঠনের শিখায় মেলে ধরেন তিনি

বাঁদিকে: যত্ন করে সুতো বসিয়ে ধারগুলো মুড়ে দিচ্ছেন শাহাবিয়া। ডানদিকে: মেয়ে মাহেরা (বাঁয়ে) ও দিলশাদের সঙ্গে ঘুড়ির ল্যাজ বানাচ্ছেন ফিরদৌস বানু (কমলা রঙের সালোয়ার কামিজে)

কাম্মানের জন্য বিশেষ একধরনের আঠা ইস্তেমাল করেন জামীল। "একেকটা ঘুড়ি বানাতে তিন-চার রকমের আঠা লাগে, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা মালমশলা দিয়ে তৈরি, সবকটা যে সমান ঘন তাও নয়।" আপাতত ময়দার সঙ্গে কোবাল্টের রঞ্জক মেশানো হাল্কা নীল রঙের এক ধরনের আঠা ব্যবহার করছেন তিনি, এর নাম 'মোর থু থু'। হাজারটা ঘুড়িতে কাম্মান বাঁধার মজুরি মোটে ১০০ টাকা।

তবে ঘুড়ির ধার বরাবর দড়ি চেটাতে জুহাপুরা, আহমেদাবাদের শাহাবিয়া যে আঠাটা ব্যবহার করেন সেটা কিন্তু এক্কেবারে আলাদা। ভাত ফুটিয়ে সেটা বাড়িতেই বানান তিনি। আজ বহু বছর হয়ে গেল এই কাজে বহাল রয়েছেন, মাথার ঠিক উপরেই ছাদ থেকে ঝুলন্ত সুতোগাছা থেকে সরু একখিলি সুতো টেনে নিয়ে জানালেন শাহাবিয়া। আঙুল থেকে সেই আঠার পাতলা একটা স্তর সুতোয় লাগিয়ে চোখের নিমেষে ঘুড়ির ধার বরাবর সেটা সেঁটে দিলেন তিনি। তাঁর নিচু চৌকিটার তলা থেকে উঁকি দিচ্ছিল এক বাটি লাই (ভাত ফোটানো আঠা)।

"শোহর বাড়িতে পা রাখলে এ কাজটা করার আর জো নেই। এসব করছি দেখলে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে মানুষটা।" তাঁর খাটুনির বলে উড়ুক্কু এই যন্তরগুলো শক্তি পায় দেহে, ধার বরাবর ছিঁড়েখুঁড়ে যায় না চট্ করে। হাজারটা ঘুড়ি-পিছু ২০০-৩০০ টাকা রোজগার হয় তাঁর। দড়ির কাজ হয়ে গেলে তবেই ছোট ছোট কাগজের টুকরো বসিয়ে ঢাড্ঢা আর কাম্মানের ধারগুলো মজবুত করা যাবে, সে কাজে বহাল রয়েছেন অন্যান্য মহিলারা। তবে হাজারটা ঘুড়ি-পিছু তাঁদের রোজগার মোটে ৮৫ টাকা।

গুটিয়ে রাখা একটা রামধনু তাঁর হাত থেকে আমাদের সামনে মেলে ধরলেন ফিরদৌস বানু (৪২) – এগুলোই তো সেই উজ্জ্বল ঝলমলে ফুদাড়ি (ঘুড়ির ল্যাজ), একেক গোছায় ১০০টা করে বাঁধা। তাঁর শোহর আকবরপুরে অটোরিক্সা চালান। এককালে ঘরে বানানো পাঁপড় বিক্রি করতেন ফিরদৌস, "তবে সেসব খুব একটা সহজ ছিল না, একফালি একটা ছাদও তো নেই নিজেদের, পাঁপড়গুলো শুকোতে দেবো কোথায়? কারবার হিসেবে এটাও যে খুব একটা সহজ তা নয়, টাকাপয়সাও খুব একটা বেশি নেই এতে, কিন্তু অন্য কিছু করতেও তো জানি না," দুঃখ করছিলেন তিনি।

ঘুড়ির আকার ও আকৃতির জটিলতার উপর নির্ভর করছে দক্ষহাতে নানান অংশগুলি জোড়ার মেহনতের পরিমাণ, নয়তো অসম সেই টুকরোগুলো খাপ খাবে না একে অপরের সঙ্গে

ঘুড়ির ল্যাজের আকার অনুযায়ী একটা ইয়াব্বড়ো ধারালো কাঁচি দিয়ে কাগজগুলো এক ধার দিয়ে কেটে কেটে রাখছেন তিনি। কাটাকাটি হয়ে গেলে এগুলো তাঁর দুই মেয়ে দিলশাদ বানু (১৭) ও মাহুরা বানুর (১৯) হাতে তুলে দেবেন। এবার পালা অল্প একটু করে লাই নিয়ে কাগজের টুকরোগুলোর মধ্যিখানে মাখানোর। দুজনেরই পায়ের বুড়ো আঙুলে একগাছি করে সুতো জড়ানো আছে, সেখান থেকে একখিলি করে সুতো নিয়ে ফাঁস পাকিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে কাগজগুলো। নিখুঁত ফুদাড়ি বানানোর কৌশল এটাই। কারিগরির শৃঙ্খলে এর পরের ধাপের শিল্পীরা এই ল্যাজগুলো ঘুড়িতে না জুড়লে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নটা তাদের আকাশকুসুম হয়েই রয়ে যাবে। মা-মেয়ে তিনটি প্রাণী মিলে হাজারটা ফুদাড়ি বানিয়ে একত্রে রোজগার করেন ৭০ টাকা।

"লাপেট...! [টান টান, সুতোটা ধরে মোক্ষম টান দে একখানা]" – চিৎকারটা ততক্ষণে গর্জনে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু হায়, শেষরক্ষা হল না আর, উড়ুক্কু তার সেপাইকে হারিয়ে মুণ্ডুকাটা সে মাঞ্জাসুতো দুলতে দুলতে নেমে এল ছাদের পরে। হ্যাঁ, বহু দশক কেটে গেছে বটে, কিন্তু প্রাণপ্রিয় সে ঘুড়ি হারানোর কষ্ট আমি আজও ভুলিনি।

আমি আর ঘুড়ি ওড়াই না। কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাচ্চাদের আসমান ছোঁয়ার স্বপ্ন যাঁরা সাকার করে তোলেন, সেই সকল শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ জমাবো বলে এই সপ্তাহটা বরাদ্দ রেখেছিলাম। তাঁরাই তো নানা রঙে রংমশালের মতো সাজিয়ে তোলেন মকর সংক্রান্তির গগনচূড়া।

লেখকের আন্তরিক ধন্যবাদ হোজেফা উজ্জয়িনী, সামীনা মালিক ও জানিসার শেখের প্রতি, যাঁদের সাহায্যে এই প্রতিবেদনটি সম্ভবপর হয়ে উঠেছে।

কভারচিত্র: সাম্প্রতিককালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা প্লাস্টিকের ঘুড়ি বানাচ্ছেন খামরূম নিসা বানু। ছবিটি প্রতিষ্ঠা পান্ডিয়ার তোলা।

অনুবাদ: জশুয়া বোধিনেত্র (শুভঙ্কর দাস)